编者按

“年度艺术人物”是《库艺术》媒体延续了十六年时间的经典专题品牌,已然成为一年一度业界的关注焦点,同时,“年度艺术人物”也见证了中国当代艺术的潮起潮落。2023年,我们选择不再仅仅关注展览、奖项等等外在光环,而是在这一特殊时间节点下去观察艺术家真正的学术推进与创作进展。在AI时代的浪潮下,人工智能的出现无疑给人类带来了便利和发展机遇,但在发展迅速的表象背后也将面临着相应的危机与挑战,艺术领域同样正经历着前所未有的变革。这种变革不仅体现在艺术创作的技术手段上,更在于艺术家们对于艺术本质的思考与理解,如果艺术家不能在个人方法论和观念上有所推进与更新,其艺术将面临失语和无效的危险。 今年共有 16 位艺术家入选《库艺术》“年度艺术人物”,他们对时代有着深刻洞察,以创造性的工作打破界限,不断刷新人们对于事物的固有认知,并在开放性的工作中不断自我更新。可以说,在这个不断变动的时代中,他们是最能够诠释艺术的存在意义与价值的艺术家。

年度艺术人物推荐词

ARTISTS OF THE YEAR

艺术不能拯救废墟,但可以启动生命。作为一个具有责任心和文化使命感的艺术家,李向明面对贵州大山深处颓败不堪、甚至完全消逝的村落废墟,心生悲悯之情,并带着一种“以废墟为鉴”的反思精神,重新审视废墟的存在。他尝试将多年在架上绘画实践中积累起的美学经验,进行空间转换与不同材料的移植转换,运用废砖、瓦、木、石、废钢筋等废墟材料来展现历史与当下的重合,传达出关于过去的记忆以及对消失不见的往昔的怀恋。这源于中国近几十年间急速发展、大拆大建背景下,对于遗产和记忆的忧思。李向明的作品在显示废墟的堆砌遗落之美和浴火重生的震撼中,并发出对于生命的诘问和对于人类存在及精神出路的探寻,使废墟重返原点,在消解中生长,在毁灭中萌芽,以新的形式觅得重生。

“年度艺术人物”个案研究

李向明

在废墟之上

找回修补当今缺憾的良方

ON THE RUINS, FIND THE BEST WAY TO REPAIR

THE SHORTCOMINGS OF TODAY

“《柴门》系列作品,就是发现材料的同时,也发现了形式。对形式延伸想象正是基于材料的独特存在。”

创作中的李向明

一件装置作品,能够独立存在,首要的是组成形式与选择材料的确立。

形式与材料,孰先孰后,似乎什么情况都有。有时由于发现一种材料而产生形式的联想;有时也会由于某种形式的想象,而寻找呈现的材料。不过,在实践中你会发现,特定的材料一定有其特定的形式存在;而特定的形式也一定由某种特定的材料呈现。山川的起伏跌宕是一种形式,而构成这种形式的是土、石、草木等等“材料”。二者是一个特殊的整体,难以分离。但土、石、草木等等“材料”并不等于山川;而山川的形式也不等于土、石、草木等等“材料”。因此,它们以相互依存为条件。

千家万户哎嗨呀装置250cm x 60cm x 1000cm2023

千家万户哎嗨呀装置250cm x 60cm x 1000cm2023《柴门》系列作品,就是发现材料的同时,也发现了形式。对形式延伸想象正是基于材料的独特存在。古希腊先哲亚里士多德的《形而上学》哲学指出,一个特定事物的实体是来自于形式和质料两者的结合。这个“质料”就是质地与材料,或者说质感与材料。柴门,就是一个特定事物的实体,即特别的材质(木)与特别的形式(门)。由此构成了装置作品调动审美鉴赏兴趣的第一道门槛。材料的核心意义在于“符号”特征。无论是硬材质还是软材质材料,其本身就是有身份所指的。比如徐冰的作品《何处惹尘埃》,核心材料来自911事件中的灰尘。这个“灰尘”就具有了灾难事件的特定身份符号,于是产生了与其事件有关的独特内涵。因此呈现形式也孕育而生。

《千家万户哎嗨呀》是一件大型装置作品,与《抱团取暖》(参加第17届威尼斯建筑艺术双年展平行展作品)都是“柴门”系列之一。这些“柴门”,都是在各处山寨村落收集来的,每扇门都携带者原住户的温度和村落的信息。

在走村串寨的时候,曾在一处山洼里的小村落,遇到过一个简陋的柴门老屋,墙上挂一个简单的小木牌子,上面写着:“红军驻地遗址”,表明红军曾在这里居住。我还遇到过一处当年知青住过的房子,现在也挂上了招牌,写着“上海知青楼”等字样。这样做的缘由一是纪念,二是带动旅游。诸如此类,有点故事的老房子大部分都被作为所谓文旅景点开发了。这些本来没有任何不同特点的简单农舍老房,因不同身份的人进驻,或发生过一些故事,就有了一种特殊身份意义。那么《柴门》系列里的“门”,也正是由于特殊社会身份而显现出特殊的意义。

千家万户哎嗨呀

装置(正面)

250cm x 60cm x 1000cm

2023

千家万户哎嗨呀

装置(背面)

250cm x 60cm x 1000cm

2023

门,在我国的传统文化中有豪门、朱门、蓬门、柴门,以及“衙门”、“龙门”等多种等级或某种寓意的称谓。比如,古有“鲤鱼跳龙门”的传说,人们将考试中举、升官等事情称为“跳龙门”。古代乡试,要绑扎龙门。既预示着考取功名的荣耀,又显示衙门考场的威严。唐·杜甫著名的诗句:“朱门酒肉臭,路有冻死骨。”这“朱门”就是达官显贵及富人之门。那么“蓬门”、“柴门”呢,不仅是使用材料的名称,更是最普通的,等级最低的,底层百姓的,或者落寞门户等等含义的所指。杜甫入驻蜀地时,在成都西郊搭建了一座草堂(现在的杜甫草堂就是在原址新修改建),结束了长期漂泊生活,暂且安居下来。在接待客人来访时作诗《客至》。诗中上半阙这样描述:“舍南舍北皆春水,但见群鸥日日来。花径不曾缘客扫,蓬门今始为君开。”这个“蓬门”,既是用蓬草搭建“草堂”的真实写照,也有对来客表达歉意的含蓄。尽管庭院花草路径没有进行打扫,但是为了客人的到来今天首次打开。杜甫的草屋虽然简陋,但也不是随便谁来都会打开的。

这让我联想到一首歌《山丹丹花开红艳艳》。这是一首在60后往前的两代乃至三代人无人不知无人不晓的歌,也是被列入“红歌”的歌。歌词有句“千家万户哎咳哎咳哟,把门开哎咳哎咳哟,快把咱亲人迎进来咿儿呀儿来吧哟。”歌词表达的是为了迎接当年工农红军,“千家万户”都把门打开了。这个“千家万户”,就是平民百姓,劳苦大众。他们中的大部分人家与那个挂了“红军驻地遗址”牌子的农户没有多大差别。在那个“万恶的旧社会”,他们的门不是“蓬门”就是“柴门”。唐·刘长卿的《逢雪宿芙蓉山主人》诗句:“柴门闻犬吠,风雪夜归人。”这里写到的“柴门”,就点明了茅屋家境贫寒的境况。

创作中的李向明

因此,“门”的意义在于它是一种社会不同阶层的代言。选择“柴门”,正是借用其作为文化符号的所指,通过不同的视觉形式,表达对底层百姓的关注。数量上使用九组门,也是为了借助“九”的寓意与象征。在我国传统文化中,数字“九”被认为是最大数,同时也是表示“很多”或“极限”。也有象征着长久和永恒以及份量等含义。成语“一言九鼎”,通常意思就是指某人说话非常有份量,有威力,有威望,有作用。“九鼎”原指九州。古代传说中的夏禹铸造九个鼎,象征着九州。九,还被视为龙,龙生九子,象征着威严,尊贵和吉祥。再如形容帝王至高无上,使用“九五至尊”等词语。九的象征意义很丰富,在不同的语境不同的背景有不同所指。综上所述,“柴门”所指 ┿“九组”所指,由此组成长廊结构形式,因其丰富的隐喻便滋生出无穷的审美意味。

《千家万户哎嗨呀》也好,《抱团取暖》也罢,在现场,观众都是可以走近、抚摸、穿行的。这就像一个公共空间一样,拉近了观赏者与艺术品之间的距离以及亲近感。对于有情怀有感知力有阅历经验的观众,在这些老柴门组合的长廊中穿行,品味岁月的留痕,体会穿越时空的感受,一定会有万千思绪涌上心头。对于那些有良知有抱负的后生而言,一定滋生满腹疑团,进入刨根问底的追问。

我希望大家徜徉于作品当中,体验“开”与“关”的空间暗示,回味作为社会建构底层的“千家万户”,当年“把门开”的情景与当今的“千家万户”敞开着门,发生了怎样的同与不同?我们看到的门,还是老样子,而开门的诉求有了怎样的变化?我坚信,一件好的艺术作品,一定是启发心智,诱发审美兴致,激发观者想象力和扩散性思考的。

消逝的干栏之一

综合材料

2400 x 2400 cm

2023

讲到这里,我突然感觉到自己是不是已经掉进了孔德所创立的实证主义社会学“旋涡”?我很在意当代艺术与现实社会的关系。因此,我总是在与现实发生关系的事物中寻觅创作的资源。我喜欢对现实经验的直观表达,但又喜欢形而上学的、超现实的假想。因此,我不是一个十足的实证主义者。实际上我主要是吸收实证主义、象征主义,加形而上学,完成自己的土语表达。艺术创作,努力做到不让任何既定的“主义”绑架才是自己的出路。

一种材料,仅仅作为现象进入我们的视线,它就是一种材料。但由于我们的经验积累,建构了特别的形式,便赋予了材料的含义。而创造和唤起情感与心灵震颤的正是深埋在每个人记忆经验中的视觉符号。因此,只有这种有身份特征的材料符号构成的形式,才能唤起情感和传达情感的可能性。

2024-3-7于邯郸

消逝的干栏之二

综合材料

2400 x 2400 cm

2023

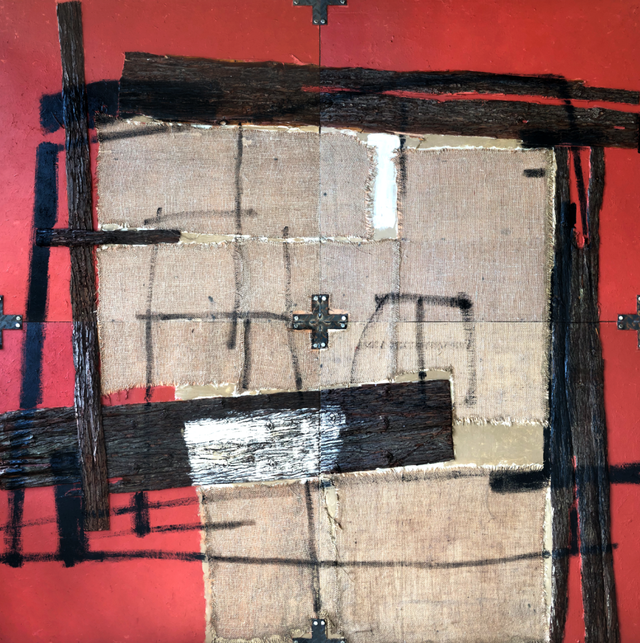

“基于对干栏式建筑废墟的符号化抽离取象,使它们带着废墟的密码,凝结成平面化的结构关系。”

自我来到贵州洪江修建土语南居始,已经六年有余。期间, 就不断与黔南少数民族的村落发生了千丝万缕的联系。特别是对传统村落的考察,使我比较深入地了解了这里的建筑以及民俗习性。布依山寨民居传统以干栏式木架瓦房为主,一般都是三层结构。一层主要是养牲畜;二层由人居住;三层存放粮食或其它物品。进入20世纪后半叶,这些传统民居逐步被水泥方块建筑所替代,逐渐被遗弃或拆除。特别是近些年,大量人口外出务工,布依族各种传统习俗也已逐步流失。许多传统村落散落在大山里,等待着坍塌、凋零、腐烂、消逝。少数民族原有的许多文化特征,也随着建筑的消逝而逐步退出人们的生活。

消逝的干栏之三

综合材料

2400 x 2400cm

2023

作为从事视觉艺术的职业习性,对随处可见的村落废墟,不断滋生出悲悯之情。破败的干栏式建筑结构,越来越强烈地成为各种结构符号呈现在脑海里挥之不去,《消逝的干栏》系列作品便油然而生。

消逝的干栏之四

综合材料

2400 x 2400 cm

2023

2017年卡塞尔文献展的主题是“以雅典为鉴”。雅典,是西方文明的源头,代表着从美国上溯到欧洲、罗马、希腊千年左右的历史演化链条的起源。在当代世界与新的发展困境相遇的时候,“雅典”,作为西方现代文明火种的原点,是否可以点开新的疑团?在那个古老的文化废墟上,可否找回失去的以及修补当今缺憾的良方?以史为鉴,一向是我们秉承的文化传统。但凡与我们拉开时间的距离,消逝的以往与人有关的事物,都是人类的历史痕迹。消逝的终将成为废墟,不是思想、文化的废墟,就是物质、财富的废墟。因此,我们可以认为,所有的废墟都是历史。所以,在这里可以将“以史为鉴”扩展为“以废墟为鉴”。

消逝的干栏之五

综合材料

2400 x 2400 cm

2023

消逝的干栏之六

综合材料

2400 x 2400cm

2023

每一种物件的消失都有其因果关系,都有其客观与主观的缘由。不管有多少缘由,消失的一定带着原有的信息逐步淡出人的记忆。其实,建筑的废墟,和人的坟茔一样,是有生命灵性的。我们通过那些材料的形制与质感,可以领悟到某户人家,某个族群的代际流动,体悟他们的生活冷暖,世态炎凉。通过岁月风雨的留痕,感悟地老天荒的沧桑;通过残缺的遗迹,沉思那潮生潮灭,世代更迭的悲壮!

李向明创作“消逝的干栏”系列

德国著名的当代艺术家安塞姆·基弗(Anselm Kiefer)认为:“废墟是一种新的建造的开始。”我说,废墟是一种厚重的文化主题。艺术创作的过程,就是不断思考剖析事物内在关系的过程。有思考,才能发现废墟的意义。连续几年在废墟主题上“依依不舍”,正是基于思考的诱惑。

消逝的干栏之七

综合材料

2400 x 2400 cm

2023

2023年《消逝的干栏》系列作品,就是基于对干栏式建筑废墟的符号化抽离取象,使它们带着废墟的密码,凝结成平面化的结构关系。材料上主要是选择了最原始的干栏式建筑材料之一种——树皮。这种材料,既有建筑结构的力度,又有书写感的效果,很有视觉魅力。这种魅力,是强化后的符号魅力。即使这种魅力不能承载复杂丰富的历史情境,但也提供了让人思考的一种切入口。

2023年12月10日星期日于土语南居

消逝的干栏系列之九

综合材料

2400 x 2400cm

2023

艺术家简介

艺术家简介 李向明Li Xiangming

李向明Li Xiangming曾研读于中央美术学院、天津美术学院,曾赴美国克拉克学院访学。创作上秉承前辈们严谨的治学精神,不断否定自己,探索新的可能,从具象、抽象、综合材料到建筑空间,构成了艺术历程的四大阶段。提出了“土语”的精神母题,建构了“补丁美学”概念。

其作品曾四次参加了北京国际双年展、六次参加全国美展、中国现代艺术研究展、17 届意大利威尼斯建筑艺术双年展平行展、24届马来西亚吉隆坡亚洲国际艺术展、德国柏林中德当代艺术展、新加坡“象内象外”中国当代艺术邀请展,以及华盛顿、东京、圣彼得堡等国内外学术展百余次。举办个展十余次;著述出版画集、文集十多部;百余件作品分别被中國美術館、今日美术馆等各地美术馆以及台湾、香港、新加坡、马来西亚、日本、德国、法国、英国、斯洛伐克、美国等有关艺术机构或私人藏家收藏。

◎《2023年度艺术人物·存在与超越》李向明个案研究文献图书出版*Copyright © KUART.All Rights Reserved.“2023年度艺术人物”专题策划内容由《库艺术》KUART原创,任何单位及个人未经允许,不得擅自转载,否则权利人将根据知识产权法追究法律责任。

◎《2023年度艺术人物·存在与超越》李向明个案研究文献图书出版*Copyright © KUART.All Rights Reserved.“2023年度艺术人物”专题策划内容由《库艺术》KUART原创,任何单位及个人未经允许,不得擅自转载,否则权利人将根据知识产权法追究法律责任。绘画创作者为什么需要补这一课?

Why do painting creators need to make up this lesson?

德国现代绘画课程 “格式塔命题创作:绘画性研究” 专项课题研究线上工作坊 特邀导师:乌尔里希·克里博(德)、张一非线上课程启动时间:2024年3月16日课程时长:6周(每次课程时长3小时)授课形式:1,周六、日晚腾讯会议面对面实时交流与创作点评2,周一到周五群内就有关问题交流及课题作品指导3,当日课程回放(一年内无限次观看) 长按或扫码立刻报名 报名微信:kuyishu003