最近这段时间,美方频繁对华加征关税,截至目前,累计比例已高达125%。对于这种单边贸易保护的霸凌行径,中方强硬反击,宣布对美实施对等关税反制。然而,距离125%关税生效不到1天时间,就在国际社会聚焦中美关税博弈之际,印度商工部长戈亚尔却抛出“机遇论”,宣称“全球供应链重组将加速印度制造业崛起”。

此言一出,舆论哗然。美国经济学家杰弗里·萨克斯直言:“印度若以为能借此取代中国,无异于在台风天放风筝。”

一、印度“机遇论”的幻觉与现实撕裂

戈亚尔的“机遇论”核心逻辑在于:中美关税战将迫使跨国企业加速“去中国化”,而印度凭借人口红利和改革政策可承接产业转移。但这一论断与印度当下的制造业现状形成了尖锐的对立。

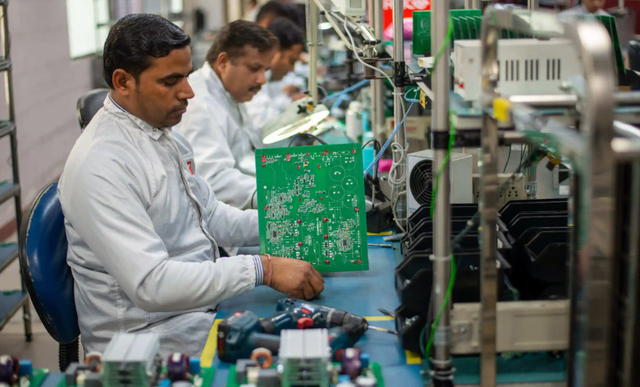

2024年印度制造业占GDP比重仅为14.3%,远低于中国的27.4%;其工业劳动力中仅有12%接受过系统技能培训,而中国这一比例高达48%。更严峻的是,印度出口结构仍以初级产品为主,2024年机械电子产品出口仅占总出口额的23%,且高度依赖中国供应链——印度手机组装厂80%的零部件需从中国进口。

这种结构性缺陷在关税战中暴露无遗。美国对印度商品加征的“对等关税”使印度输美电子设备成本激增26%,直接导致塔塔集团等企业暂停扩建iPhone代工厂的计划。

印度政府寄予厚望的“生产挂钩激励计划”(PLI)遭遇重挫,原定2025年承接全球25% iPhone产能的目标已推迟至2030年。讽刺的是,当印度试图通过降息800亿美元救市时,其制造业PMI仍跌破荣枯线至49.6,显示出政策传导机制的失灵。

二、印度的战略困局与“关税陷阱”

在美国宣布对全球贸易伙伴都征加关税之后,印度无疑是最“受伤”的那个,原因很简单,美国是印度最大的贸易伙伴,占其出口的18%,尤其是电子制造、汽车零部件和制药三大支柱产业,印度对美的依存度均超过了30%!

在特朗普的关税政策生效后,印度汽车零部件出口骤降17%,药品利润空间被压缩至2.8%,直接威胁到200万产业工人就业。莫迪政府虽紧急降息并推出1万亿卢比减税计划,但面对美国要求开放农产品市场和数字主权的苛刻条件,其“以退为进”策略已陷入两难。

若接受美方要求,将冲击5亿农民生计并丧失数据主权;若强硬对抗,则可能失去价值320亿美元的对美顺差。这种困境折射出印度“骑墙策略”的致命缺陷。尽管印度试图通过《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)分散风险,但其2024年对东盟出口增速仅3.2%,远低于中国的9.8%。

更关键的是,印度工业体系对中国供应链的依赖难以切割:从特种钢材到光伏玻璃,从原料药中间体到5G基站组件,印度67%的工业中间品需从中国进口。即便在关税战白热化阶段,中国仍宣布扩大对印度棉纱、水产品等商品的进口配额,这种“以柔克刚”的外交智慧,恰恰凸显印度战略回旋空间的局促。

三、结构性短板下的“替代幻想”破灭

印度若想真正承接制造业转移,需突破三重“天花板”:

1. 基础设施瓶颈:印度港口货物平均滞留时间达84小时,是中国的7倍;其铁路货运成本每吨公里0.12美元,比中国高40%。

2. 制度性成本:复杂的劳动法使企业解雇员工需政府批准,商品服务税(GST)仍保留5档税率,导致合规成本占企业营收的8.3%。

3. 技术代差:在半导体、工业机器人等54个关键领域,印度技术储备落后中国10-15年,其国产28纳米芯片良率不足30%,而中国已实现14纳米量产。

这些短板注定印度难以复制中国“全产业链”模式。以电子产品为例,即便印度能承接部分组装环节,其本土化率仍不足35%,而深圳-东莞产业带可实现98%的零部件本地化采购。更严峻的是,美国关税政策正演变为“数字禁运”——谷歌已删除14万家中国企业的GMS服务,这种技术封锁若施加于印度,其尚未成熟的数字产业将遭受灭顶之灾。

四、历史的镜鉴与未来的抉择

当前贸易战已超越传统关税范畴,进入“算法关税”“数字壁垒”等智能博弈阶段。中国的反制之所以精准有力,源于其完备的工业体系(41个工业大类齐全)、全球最大的中等收入群体(4亿人)以及每年800万理工科毕业生的创新红利。

反观印度,其试图通过“去美国化”构建自主供应链的设想,正被现实击碎:与美国谈判陷入僵局的同时,欧盟碳边境税(CBAM)又对其钢铁出口加征21%附加费,多重压力下,印度2025年经济增速恐跌破6%。

历史经验表明,在中美博弈白热化阶段,印度企图借此上位不过是自娱自乐罢了。就像1980年代的日本,曾试图通过“前川报告”重塑全球分工,但最终却因脱离亚洲合作而一败涂地。

现如今,印度若将中国遭遇的关税战视为自身制造业崛起的“机遇”,恐将重蹈覆辙。正如中国外交部强调的:“贸易战没有赢家,唯有坚持开放合作、维护多边体系,才能实现共同发展。”

对于印度而言,与其在“替代幻想”中蹒跚,不如与中国携手推动WTO改革,在数字经济、绿色贸易等新规则制定中争取发展中国家话语权——这才是突破困局的真正机遇。