金庸武侠小说中“武”与“侠”的关系演变,贯穿其创作生涯,呈现出从传统伦理到现代反思的深刻转型。这一演变既反映了作者对武侠文化的解构与重构,也映射了中国社会价值观的变迁轨迹。

传统框架下的“武为侠用”(1955-1963)早期作品如《书剑恩仇录》《碧血剑》延续了古典武侠传统,武功作为实现侠义的必要工具存在。陈家洛以“百花错拳”统领红花会反清复明,袁承志凭“金蛇剑法”手刃仇敌,武功与侠行高度绑定。此时“侠”被定义为家国大义的践行者,武功高低直接决定侠客的社会影响力,如郭靖以降龙十八掌镇守襄阳,武功成为儒家“兼济天下”精神的具象化 。这种“武为侠用”的模式,本质是将武功作为道德实践的技术支撑。

人性觉醒中的“武侠分离”(1963-1972)中期创作出现重大转折,《射雕英雄传》首次提出“侠之大者,为国为民”,但郭靖的武功(降龙十八掌)与侠义精神已形成微妙张力。至《天龙八部》,萧峰的“擒龙功”与民族矛盾交织,段誉的“凌波微步”与佛学顿悟呼应,武功开始承载哲学思辨。杨过自创“黯然销魂掌”,将武功升华为情感外化,标志着“武”逐渐脱离单纯的技术层面,转向个体精神表达。此时“侠”的内涵开始分化:郭靖坚守儒家济世观,杨过追求道家自由,张无忌体现佛家慈悲,形成多元侠义观 。

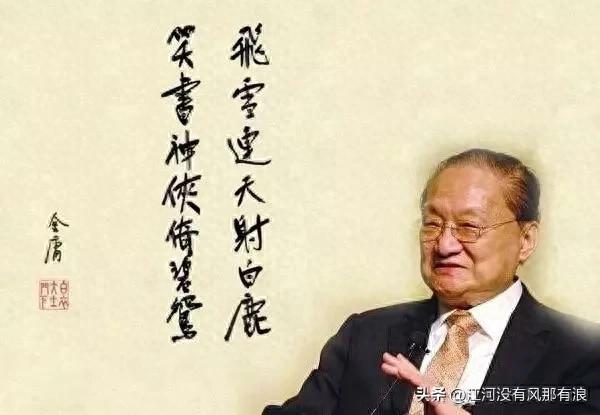

后现代语境下的“武消侠隐”(1972-1984)《笑傲江湖》与《鹿鼎记》标志着根本性转变。令狐冲的“独孤九剑”破除门户之见,暗喻对权力体系的解构;韦小宝以市井智慧消解江湖规则,武功彻底沦为权力游戏的附庸。此时“武”的奇幻化达到顶峰(如六脉神剑、乾坤大挪移),而“侠”的传统内核被彻底颠覆——风清扬的“无招胜有招”消解了武功的确定性,任盈盈的琴箫合奏暗示着暴力美学的诗意转化。金庸通过“武”的过度膨胀(如葵花宝典的畸变),反讽了权力对人性的异化 。

儒道互补:郭靖的“为国为民”与杨过的“至情至性”形成互补,前者强调社会责任,后者注重个体自由。

佛学超越:扫地僧的“九转还阳术”治愈武功反噬,隐喻侠者需超越暴力轮回;虚竹的“北冥神功”转化内力,象征化解仇恨的佛理。

存在主义觉醒:萧峰自戕化解民族仇恨,张无忌归隐明教,展现武功无力解决根本矛盾时的存在困境 。

这种演变暗合20世纪中国思想史进程:早期对传统侠义的继承(1950-60年代),中期受存在主义影响的人性觉醒(1960-70年代),后期对权力结构的解构(1970-80年代)。武功体系的奇幻化(如内功、轻功的夸张描写)实为对现实政治暴力的审美化转译,而“侠”的退场则折射出后革命时代价值真空的困境 。

金庸最终在《鹿鼎记》中完成终极解构:韦小宝的撒石灰、扔匕首等市井手段颠覆武功体系,武侠的江湖反而更接近真实人性。这种“武消侠隐”的结局,既是对传统武侠的告别,也为现代人提供了超越暴力美学的生存启示。