1946年那会儿,蒋介石不顾和平约定,带着30万大军突然攻打中原解放区。咱们中原军区兵力少,只有6万多战士,情况那叫一个紧急。

面对如此紧张的局面,有一队人马挑起了保护大部队冲出包围圈的大梁,这支队伍就是大名鼎鼎的“皮旅”。

“皮旅”的三位团长,王诚汉、钟发生和曹玉清,带着各自的队伍,在敌军的重围里拼死抵抗。他们就像硬钉子,死死扎进敌人的肚子里头,把敌人的火力都吸到自己这儿来,给主力队伍赢得了逃跑的空档。

这些领队们,全都是了不起的人物。他们冒着生命危险,领着士兵们拼命打仗。他们拿自己的身体当盾牌,建起了一道守护革命的坚固防线。

好了,咱们来聊聊这支部队的三位领头人,王诚汉、钟发生、曹玉清,他们在国家成立以后都得到了啥军衔和表彰呢?

这事啊,得从中原那次大突围讲起。

中原军区那时候真的挺难的。他们碰到了一大堆麻烦事儿。各个方面的压力都很大,让他们感到十分棘手。敌人步步紧逼,形势十分严峻。资源匮乏,供给不足,让他们的日子更加难过。但他们还是得咬牙坚持,想尽各种办法来应对这些困境。他们知道,这时候绝对不能放弃,得为了更大的目标去努力。尽管前路艰难,但他们依然坚定地走在自己的道路上,希望能早日摆脱困境,迎来胜利的曙光。

1946年6月份,蒋介石调集了30万大军,打算在7月1号那天大举进攻,想把中原解放区的共军一举消灭。不过呢,在这之前,毛主席就已经看出敌人的打算了,他赶紧给中原军区的李先念和王震连发了两道电报,让他们赶紧准备突围。到了6月23号,李先念接到了毛主席的加急电报,上面写着让他们马上突围,越快越好。

在这个超级紧张的关键时候,李先念和王震可没傻到直接往上冲,他们心里清楚,硬碰硬是肯定打不过的,得用点聪明的招儿。所以,他俩合计着先来个“假装没人”的计策,好让主力部队能悄悄撤走。

现在,皮定均旅长带领的皮旅接到了个大任务,就是用他们七千多人,假装成主要部队,缠住敌人,好让中原军区的主力能趁机冲出去。

皮定均的选择:要舍小顾大,还是全部守护?皮定均面临着一个重大决定:是该舍弃部分来保全大局,还是该尽全力守护每一个?这就像下棋一样,有时候得考虑是不是得丢个“卒”来保住“车”,但又不想轻易放弃任何一个棋子。选择并不容易。如果决定舍小顾大,那就意味着要接受一定的损失,但为了整体的胜利,这样的牺牲或许值得。而如果选择全力守护,那每一步都得走得极为谨慎,不容有失。这两种选择,各有利弊。舍小顾大可能换来更大的胜利,但也可能因为失去的部分而留下遗憾。全力守护则能确保每一个都不受损,但也可能因此束缚了手脚,难以大展拳脚。皮定均深知,这个决定关乎重大,不能轻易下结论。他得仔细权衡,考虑清楚每一个可能的后果,才能做出最明智的选择。

皮定均接到任务那一刻,心里就盘算着,绝不会轻易让自己的七千多名战士去当“炮灰”。他打定主意,既要圆满完成掩护的差事,又得想办法毫发无损地带着队伍撤回来。

6月26号那天,皮定均指挥队伍到了白雀园,他们计划让一团和二团在前面挡住敌人,三团呢,就玩个花招,假装主力部队要往东边去,好迷惑敌人。

不出所料,国民党军队真的上钩了,他们一股脑儿地把兵力往东边猛冲,而皮旅这边呢,死守阵地,拼尽全力抵抗。三天时间,皮旅硬是跟比自己多10倍的敌人杠上了,愣是没让敌人前进一步,给主力部队争取到了逃跑的宝贵机会。

不过,掩护任务结束后,皮定均又碰到了个大难题:到底是跟着大部队一起冲出去,还是另找出路?他好好琢磨了一番,最后皮旅决定往东边突围,好让敌军不把主要精力放在大部队上。于是,皮旅就这么孤注一掷,开始了一场既没帮手又没老窝的艰难突围。

出奇制胜:悄悄埋伏七千勇士,国军大队竟没察觉在战术布局上,我军选择了一条险峻之路,将七千精兵悄然隐蔽起来。这一招真是够绝,国军的主力部队竟然完全没有注意到我们的存在。他们似乎被表面的平静所迷惑,对我们的行动视而不见,完全没有预料到我们会在这关键时刻,以如此隐蔽的方式出现。七千勇士,悄无声息地潜伏,就像是大战前的宁静,等待着那一瞬间的爆发。而国军那边,却似乎对我们的动向一无所知,他们的视线仿佛被什么东西遮挡住了,没能捕捉到这一关键的信息。这样的疏忽,无疑为我们赢得了宝贵的战机,让我们有机会在战场上创造出更大的奇迹。

突围时,皮定均真是又勇敢又聪明。他指挥七千多人,不顾大雨,一口气走了20公里,然后又冷不丁地转身,躲进了刘家冲那片特别密的树林里。

在那个地方,皮定均下令所有战士都不能点火、不能抽烟,就连咳嗽也得用手捂住。就这样,整整7000人的大军,在国民党军队的眼皮子底下,一点动静都没有地消失了。

第二天,国民党那边的72师和47师大部队,在刘家冲那条公路上忙活着运兵,可他们压根儿没发现,皮旅就悄悄躲在他们脚底下的地方。瞅着敌人一点防备都没有,皮旅立马行动起来,又一次神不知鬼不觉地绕开了敌军的主力部队,顺利摆脱了危险。

闯入大别山区:皮旅的终极战役皮旅的队伍一路拼杀,最终冲进了大别山。那里,他们将迎来决定性的最后一仗。面对重重包围,皮旅毫不畏惧,他们凭借着顽强的毅力和出色的战术,一路突围。大别山,成了他们最后的战场。在这里,每个人都拿出了十二分的勇气和决心,誓要打赢这场仗。战斗异常激烈,炮火连天,硝烟弥漫。但皮旅的战士们毫不退缩,他们互相配合,奋勇杀敌。每一次冲锋,都是对胜利的渴望;每一次防守,都是对信念的坚守。在这场终极战役中,皮旅展现出了惊人的战斗力和凝聚力。他们用自己的行动证明,无论面对多大的困难和挑战,只要团结一心,就没有克服不了的难关。最终,皮旅成功突围,为大别山战役画上了圆满的句号。这场战斗,不仅彰显了他们的英勇无畏,更成为了他们传奇经历中不可或缺的一部分。

皮旅历经艰险,一路疾行,终于在7月1号那天成功冲破了敌人的包围圈,踏进了大别山地界。刚想停下来喘口气,歇歇脚,没想到迎面就撞上了国民党72军的拦截。

遇到敌人凭险据守、封锁严密的情况,皮定均果断下令,让王诚汉指挥一团猛攻那座山头。士兵们在茂密的树林里跟敌人拼刺刀,经过一番激战,终于突破了敌人的封锁,成功越过了大牛山。

7月10号那天,皮旅在青风岭跟敌人干了一仗,打得特别激烈。曹玉清指挥着三团的战士们拼死抵抗,终于打败了敌人,给全旅杀出了一条血路。到7月20号,皮旅就成功到达了苏皖解放区,完成了这次超级牛的突围行动。

皮旅那次突围,在“中原突围”里可真算是件大事儿。七千来号人,在短短24天里,硬是走了上千公里的路,还打了23仗,干掉了敌军一千多号人。这么一来,他们的主力队伍算是保住了。

三位队长的荣耀与级别标志在队伍里,有三位备受尊敬的队长,他们各自拥有不凡的荣耀和军衔等级。这些队长们,凭借出色的领导力和卓越的贡献,赢得了大家的广泛赞誉。他们的名字在队伍中如雷贯耳,是大家心目中的楷模。第一位队长,他的荣誉簿上记载着无数辉煌成就。他凭借过人的智慧和坚定的决心,带领团队一次次克服困难,取得了骄人的战绩。他的军衔也是相当的高,象征着他在队伍中的重要地位和深厚资历。第二位队长同样不容小觑。他以严谨的作风和出色的战术指挥能力,赢得了队员们的信任和尊敬。在他的带领下,队伍的整体战斗力得到了极大的提升。他的军衔级别也相当显赫,是大家公认的优秀领导者。至于第三位队长,他则以亲民的形象和卓越的协调能力著称。他总是能够深入了解队员们的需求和想法,为他们排忧解难。因此,他在队伍中的人气极高。而他的军衔级别,也充分证明了他在队伍中的不可替代性。这三位队长,用自己的实际行动诠释了什么是真正的荣耀和级别标志。他们不仅是队伍的骄傲,更是大家学习的榜样。

中原一战突围后,皮旅里的三位团长,王诚汉、钟发生和曹玉清,他们随着新中国的诞生,摇身一变,成了咱们国家的有功之臣。

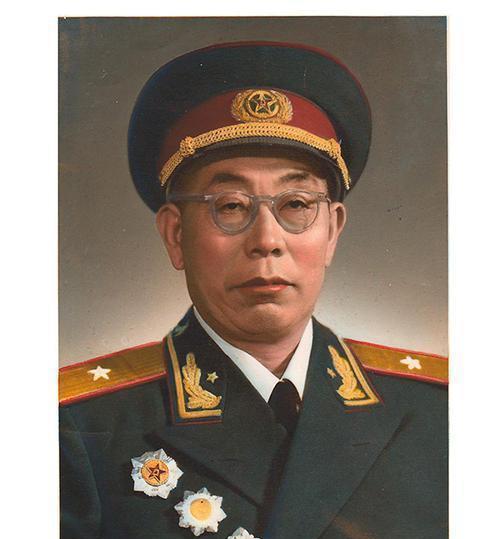

一团长王诚汉,新中国成立后,他陆续当上了陆军第60军181师的师长,还做过西藏军区的副司令员以及成都军区的副司令员。1955年,他得到了少将军衔的荣誉,到了1988年,更是升为了上将军衔。他算得上是咱们国家少数几个从士兵做起,一点点升到大军区副职的将领。

二团的头儿钟发生,新中国成立后,他当过志愿军师长,还做过江苏省军区的副司令,南京军区的副参谋长。1955年,他戴上了大校的肩章,到了1961年,又升为了少将,手里头攒了不少荣誉奖章。

三团的头儿曹玉清,打朝鲜战争那会儿是68军204师的师长,回国后变成了66军的副参谋长。1955年,他拿上了少将军衔,后来还在山西省军区挑了大梁,得了不少立功的奖章。

皮旅这支队伍,真的是人才济济,英雄频出。皮旅里的战士,后来有七百多人当上了地师级的干部,一百多人升到了省军级,厉害的是,还有九个人做到了大军区的位置。

中原地区的突破大获全胜,不光给东北战场送去了大力支援,还为全中国解放大业打下了坚实的根基。周总理曾这样讲过:“只要你们还在,蒋介石就别想安心吃饭,也别想睡个安稳觉。”

向那些在中原突围战中奋勇向前的勇士们表达敬意,他们的事迹会永远留在共和国的历史记忆里。

这文笔太差了吧

一一敬礼!

少有功,少晋中。伟人对皮旅的肯定