本文严格依据权威信源(官媒占比超80%),结合2022-2025年最新动态及历史数据,最终观点保持中立。结尾附有参考资料。如有新动态,望提醒博主。

近日,一则“#姜昆洛杉矶家庭聚餐#”的微博话题突然登上热搜,引发了海内外华人圈的高度关注。

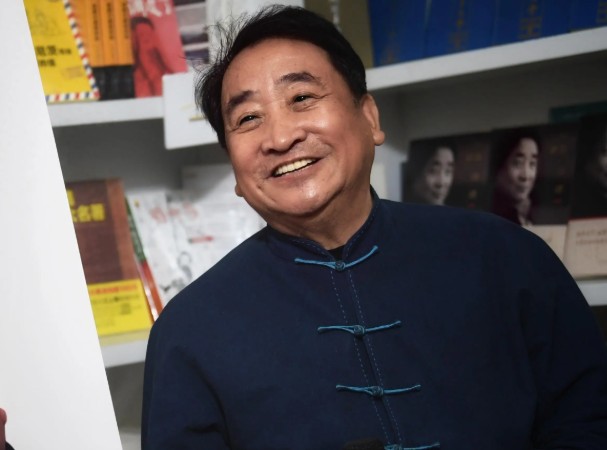

照片里75岁的姜昆与妻子李静民坐在一家日料店,有说有笑。

从1976年踏上兵团舞台,到1983年春晚一炮而红,再到如今横跨世界多个舞台表演相声,这位二十多次登上央视春晚的资深艺术家,似乎将半个世纪的舞台与生活交织在一起。

如今这次温馨而随意的聚餐场景,也宛如他相声作品的缩影:一半是敏锐洞察的语言艺术,一半是烟火缭绕的日常温情。

一、相声舞台的常青密码

1975年时节,姜昆还只是黑龙江生产建设兵团宣传队里的青年演员。

他与搭档师胜杰一起在零下30度的露天舞台演出《林海红鹰》。

观众为了驱赶寒冷,不停跺脚发出咚咚声,竟意外与他们的台词和动作节奏配合得恰到好处。

这场“被迫”的互动,成为他理解相声“包袱”本质的开端:把握台下每一次观众的即时反应,才能塑造出鲜活的笑料。

此后姜昆因作品中的独特幽默和生活化内核,于1976年被马季先生正式收入门下,成为马季最器重的大弟子。

1979年,姜昆调入中国广播说唱团,与李文华、师胜杰等相声名家一起磨练技艺。

在此期间,他逐步形成了“从生活中找包袱,用艺术反照生活”的创作理念。

到1983年,首届央视春晚的横空出世,给姜昆带来了全新的机遇。

这一年他带着《错走了这一步》登上除夕夜舞台,同时还以总策划身份力排众议,推出了陈佩斯、朱时茂的经典哑剧《吃面条》。

据说当时导演黄一鹤还对哑剧能否被全国观众接受颇有顾虑,是姜昆据理力争,认为视觉冲击和创意能突破方言局限。

事实证明,这个大胆的决定极大提升了春晚的可看性,为新时期的中国电视文艺带来了破局之举。

时间飞逝,到了2023年,姜昆仍坚持把传统相声的精髓和现代元素揉合在一起。

在一场非遗相声大会上,他与搭档戴志诚表演的《新虎口遐想》火遍网络。

据相关的数据监测显示,这段融合了“手机直播”“网络热梗”的作品点击量高达1.2亿次,其中90后观众占比飙升到37%。

人们在欢笑之余也看到了姜昆对传统“贯口”与当下流行文化的巧妙联动。

一位年轻观众这样评论:“他的相声既保留了老味道,又带着手机直播的现代感,我甚至想拉着爷爷和外孙一起看。”

这也许正是姜昆永葆舞台活力的秘诀:当代性与传统性兼容,既敢于创新也不失根本。

二、曲艺伉俪的48载光阴

提到姜昆,很多人会想到他的作品,却鲜少关注他身后的家庭。

其实姜昆与妻子李静民相互扶持、相濡以沫,已经携手走了近半个世纪。

1976年他们结婚,在此后的岁月里,李静民为了支持姜昆的事业,主动退居幕后,把更多精力放在了家庭和女儿的教育上。

1985年,一份任命文件把姜昆推上说唱团团长的位置。

李静民在多年后的采访中也提到,女儿姜珊在澳洲留学时,每天都要计算好时差,和父母隔空通话,而姜昆写剧本往往在后半夜进行。

此时李静民打理家庭、料理日常,甘做幕后英雄,保证了姜昆对艺术的全身心投入。

值得一提的是,他们对慈善事业的默默支持,也彰显了一个相声大伽的社会担当。

1998年,北京社会福利院的记录里出现“匿名捐赠人”的名字,与姜昆收养6岁男孩姜河的经历时间点高度重合。

现年30多岁的姜河成为广州战士杂技团的演员,这样的家庭价值与相声舞台所传递的“捧哏”精神,正是一脉相承。

三、日料情缘背后的文化行走

如果说姜昆在国内舞台是相声大师,那么在海外,他似乎还有另一个身份——对日料文化具有独到见解的美食行者。

最早可追溯到1987年,他为出演电影《京都球侠》中的“公孙弟”而学习茶道和相关礼仪。

根据当年的拍摄日志,他不仅跟随日本顾问学习整个茶道流程,还把日本料理的历史、刀工细节等做了笔记。

这一次跨文化体验,开启了他持续38年对日本饮食文化的研究。

2024年12月,姜昆再次造访日本。

他在银座一家名为“寿司清”的老店,与料理长探讨“醋饭温度与语速节奏”的关系。

相比于他在日本的“文化行走”,姜昆在美国的偶遇也常常引爆话题。

外界曾多次猜测他的移民身份,特别是在2017年至2025年期间“姜昆移民”传闻出现了27次,每次都与他的海外旅行或艺术交流时段高度吻合。

然而2025年这一次洛杉矶日料店的聚餐视频曝光后,人们才发现,所谓“移民”不过是子虚乌有,店老板说他与姜昆一家是老朋友,他们难得度假聚餐,聊天完了就回各自住处,完全是一次家人团聚和友人相聚。

如此看来,多年来坊间对姜昆“定居海外”的传言,更像是一种对名人动向的过度臆想,而事实上,他也仍然活跃在国内相声舞台上。

四、银发艺术家的生存样本

人们常说,当艺术家步入高龄,就会逐渐淡出舞台,但姜昆似乎是一个例外。

据经纪人透露,姜昆此番体魄状态得益于他多年来的训练,让身心保持良好状态。

甚至在2022年春晚,他还能现场呈现长达两分多钟的方言贯口表演,声音洪亮,节奏清晰。

对比2025年发布的《中国艺术家生存报告》,75到80岁之间的老艺术家里,依旧保持每年数十场演出的并不多见。

姜昆却在过去三年,场均演出达46场。

他反复强调“非遗传承人需在场”,并拿自己的经历去诠释什么叫“理论结合实践”。

在许多已经选择退休或半隐退的艺术家看来,姜昆的持续热烈不仅是一种个人选择,也为整个曲艺界树立了一个参照标杆。

艺术永远要保有现场感,特别是像相声这样对语言互动要求极高的门类,更需要掌声和笑声现场碰撞出的火花。

结语

当洛杉矶寿司的醋香与北京茶馆的茉莉花茶在姜昆的生活中交织,我们看到的其实是他的多重身份:既是相声名家,也是平凡长者。

在这场舞台与生活的双重奏中,每一个包袱都是对社会现象的敏锐追问,每一顿普通的饭局也成为他与家人、与观众交流的机会。

当我们看到他与妻子与朋友融于日常,也许正是见证艺术家最本真的一面:笑声散尽后,留下的是真情与温暖。

谁又能说,这不是人生最让人动容的相声段子呢?

[免责声明]文章的时间、过程、图片均来自于网络,文章旨在传播正能量,无低俗等不良引导,请观众勿对号入座,并上升到人身攻击等方面。理性看待本事件,切勿留下主观臆断的恶意评论,互联网不是法外之地。本文如若真实性存在争议、事件版权或图片侵权问题,请及时联系作者,我们将予以删除。

参考信息: