网约车打车,乘客实打实掏了204.14元,结果司机师傅口袋里只多了124.64元,平台账单上显示的金额竟然是167.75元,那这凭空消失的36.39元,莫不是被“咻”的一声,吸进了哪个黑洞里了?

要我说,这还真不是啥科幻片,而是网约车行业里头,那些不能说的秘密。

先别急着喊“黑幕”,咱接着往下看。

前几天,有位车友爆料,在A平台接了单活儿,跑完一看,乘客那边显示支付了22.71元,自己这边到手16.53元,平台抽成27.21%。

乍一看,没啥毛病,抽成比例也算正常。

可万万没想到,和乘客一沟通才知道,人家是在B平台上打的车,用了5.39元的优惠券,实际支付了39.56元!

你品,你细品,这中间的差价,是不是有点耐人寻味?

表面上看,A平台、B平台抽成都没超过30%的红线,但B平台订单转卖到A平台后,这抽成加起来,嚯,直接干到了60%!

这可不是小数字,几乎是乘客掏的钱,有一大半都进了平台的腰包,司机师傅累死累活跑一天,到头来却成了“冤大头”。

这种事儿,还真不是个例。

随便在网上搜搜,吐槽的司机、乘客那可是一抓一大把。

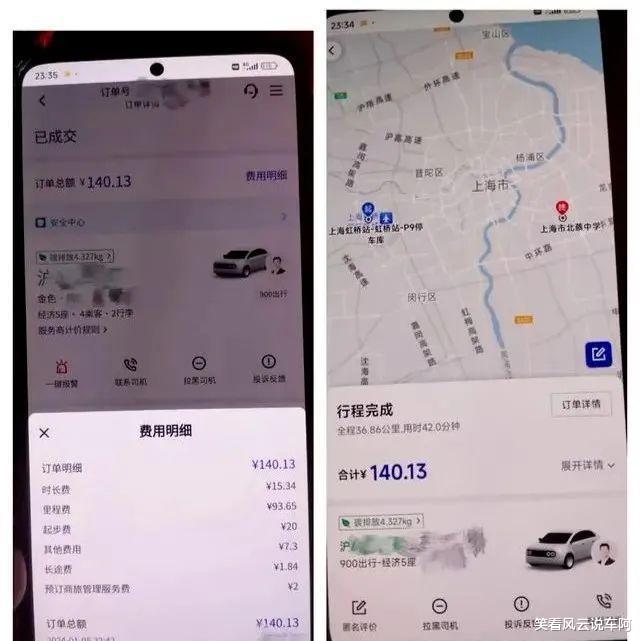

有司机说,乘客实付140.13元,平台司机端显示116.92元,扣完佣金到手只有86.79元,抽成比例高达38%!

还有更离谱的,司机实际拿到手124.64元,乘客实付204.14元,平台却显示167.75元,中间36.39元打车费不翼而飞。

抽成比例也从25.7%蹭蹭蹭地上升到38.9%。

你可能会问,为啥会这样?说白了,就是订单转卖惹的祸。

网约车市场现在竞争那叫一个激烈,各个平台都想抢地盘、扩大规模。

可有些小平台,实力不够硬,干不过大平台,咋办?

那就接入大型聚合平台,靠着人家的大流量来拉活儿。

这么一来二去,就形成了一条订单转卖的利益链。

这链条上的每个人,都有自己的小算盘。

平台想多赚钱,小平台想求生存,司机师傅呢?

只能被裹挟其中,成了“工具人”。

而且,这事儿还挺隐蔽,监管起来难度也大。

相关的法律法规也不够完善,平台们心里想着:“反正罚不到我”,就敢铤而走险。

说到这,我想起前段时间,上海市消保委点名了一个聚合平台,说它搞“一键叫车”涉嫌价格歧视。

同样的路,高峰期用它叫车,比直接在网约车平台叫车贵了30%-40%!

这不就是变相的“割韭菜”吗?

还有啊,2023年11月,深圳市交通运输局约谈了一堆网约车平台,就是因为它们在高峰期、坏天气的时候,随便涨价,搞得老百姓怨声载道。

平台们呢?

美其名曰“市场调节”,实际上还不是为了多捞点油水?

更气人的是,有些平台为了让司机多接单,搞了个“阶梯奖励”,听着挺诱人,但实际操作起来,难如登天。

北京的王师傅就说了,想拿最高档奖励,每天得跑20单以上,好评率还得98%以上。

为了完成任务,司机们只能拼命跑,疲劳驾驶、违章抢单,安全啥的,早就抛到脑后了。

乘客这边呢,也好不到哪儿去。

重庆的李女士就遇到过“幽灵车”,下单后显示车到了,但根本没车,行程却自动开始计费。

联系司机,没人理,找客服,扯皮半天才能退款。

你说这叫啥事儿?

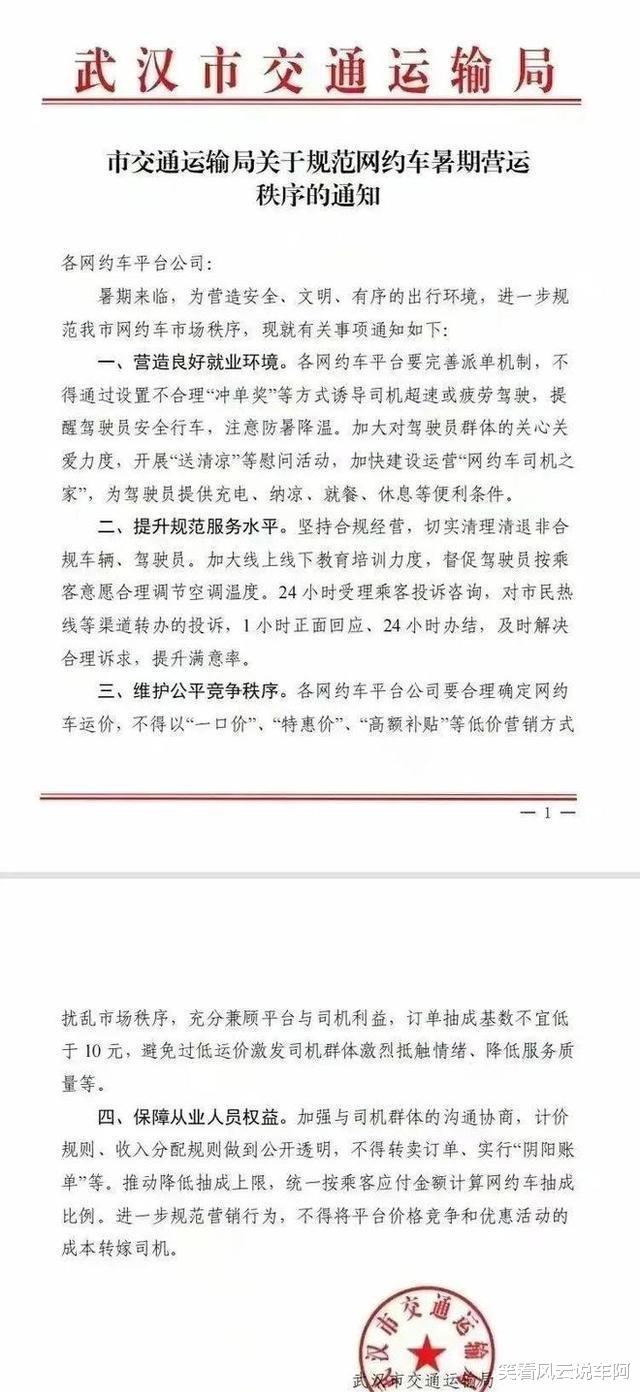

好在,国家也没闲着。

2023年9月,交通运输部就发了个通知,说要加强对聚合平台的管理,让它们承担起责任。

但上有政策,下有对策,这效果嘛,还有待观察。

这网约车市场,说白了,就是一场利益的再分配。

平台通过各种手段,把利益集中到自己手里,司机和乘客呢,只能眼巴巴地看着,还不敢吱声。

最近沈阳清退了49家“僵尸平台”,这也算是个好消息。

这些平台倒了,订单就能集中到正规平台手里,也许能稍微缓解一下乱象。

这么说吧,网约车平台转卖订单,就像一个黑洞,把司机和乘客的利益都吸进去了。

平台是赚得盆满钵满,可司机累死累活,乘客花钱受气,这公平吗?

这合理吗?

面对这种乱象,我们该怎么办?

也许,只有加强监管,完善法规,让平台不敢乱来,才能真正守护住我们的出行权益吧。

网约车的坑,防不胜防,且行且珍惜。