单车欲问边,属国过居延。——王维《使至塞上》

漠漠平沙际碧天,问人云此是居延。

——唐•胡曾《咏史•居延》

一、弱水流沙:神话与历史中的一颗绝世明珠

在内蒙古自治区巴丹吉林沙漠的北边,额济纳河的尽头,有一片被时光和风沙雕琢而成的美丽湖泊——居延海,它像藏在大漠深处的一颗绝世明珠,历代王朝不惜倾力为之展开生死相博的争夺战。

居延海,这里曾是匈奴语中的“天湖”,是《山海经》中“弱水流沙”的神秘所在,也是王维笔下“大漠孤烟直,长河落日圆”的壮美边塞。两千多年来,它的名字几经更替:秦汉称“居延泽”,魏晋叫“西海”,唐代定名为“居延海”,清代时居延海分化为东、西两湖。这片水域就像藏在大漠深处的一颗神奇明珠,不仅是大漠的生命之源,更是中华文明与游牧文化碰撞交融的历史见证。

居延海风景

长河落日圆

神话中的圣地

居延海的神话色彩十分浓厚。相传周穆王驾八骏西行,与西王母在此相会,留下了缠绵悱恻的情诗;道家始祖老子曾骑青牛来到此地,羽化而登仙;霍去病北击匈奴时,少年英气锐不可当,横扫残敌,饮马居延泽,将士们士气大振。这些传说为居延海蒙上了一层“仙踪流沙”的奇幻瑰丽的面纱。

边塞诗的灵魂

唐代是居延海的诗意巅峰。王维、胡曾等诗人途经此地,留下了“居延城外猎天骄,白草连天野火烧”“漠漠平沙际碧天,问人云此是居延”的豪迈旷远的诗句,将大漠的苍凉与战争的悲壮凝练成雄浑苍茫的文学意象。因此,居延海不仅是华夏地理坐标,更是历代边塞诗的精神图腾。

二、大漠明珠:绿洲文明兴盛和草原文明的摇篮

居延海因黑河(古称弱水)而兴。发源于祁连山的黑河,穿越800余公里戈壁,最终注入居延海,滋养出额济纳绿洲。鼎盛时期,居延海水域面积达2600平方公里,湖畔胡杨成林、芦苇丛生,牛羊遍野,成为匈奴、柔然、突厥等游牧民族的乐园。汉代在此设居延塞,唐代建安北都护府,元代设置了亦集乃路,历代王朝都视其为控扼漠北的军事咽喉,在这里上演了一幕幕生死对决的战争活剧。

三、汉匈对决:弱水之畔两强的生死相博

汉武帝

汉武帝

居延海作为河西走廊的北部门户,早在汉代便成为中原王朝与匈奴争夺的焦点。汉武帝元狩二年(前121年),霍去病率数万骑兵出北地郡,横穿大漠,绕道居延海突袭河西走廊,占领了焉支山与祁连山,切断了匈奴的右臂。匈奴人被打得溃不成军,仓皇溃逃时他们十分悲伤地唱道:“失我焉支山,令我妇女无颜色。失我祁连山,使我六畜不蕃息。”

霍去病 剧照

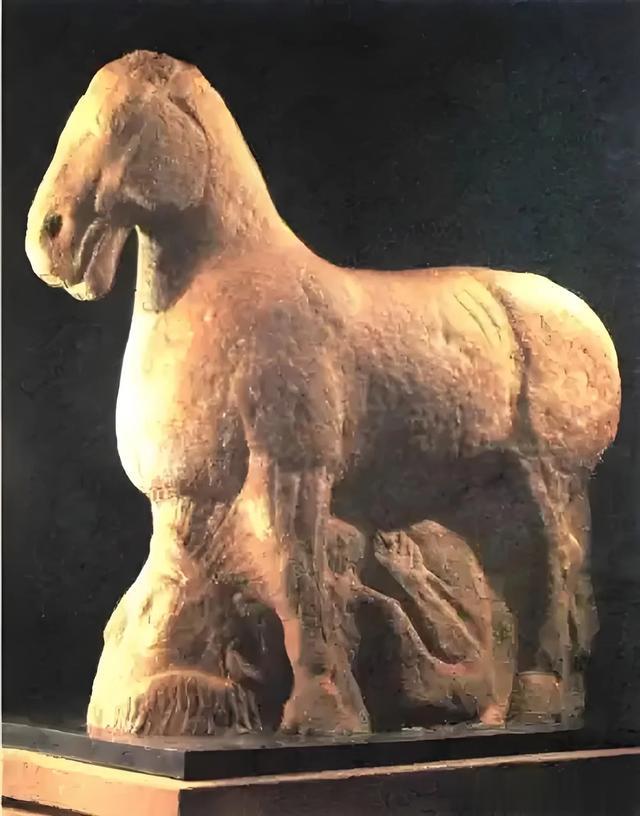

马踏匈奴石雕

汉武帝元狩四年(前119年),为消除后患,霍去病领兵越过沙漠,与匈奴军展开大战,汉军又大获全胜,此战不仅歼敌七万余人,更在狼居胥山(今蒙古国肯特山)举行祭天封礼,宣告“漠南无王庭”的霸权。从此,“封狼居胥”成为中国古代武将一生所追求的最高军事荣誉。战后,汉武帝在居延海及附近设立了居延、休屠两县,大规模地筑塞墙、屯田戍边,开创了中国最早的军垦体系。

战神霍去病

战神霍去病 剧照

长河落日圆

1930年居延汉简的出土,记录了戍边将士的日常活动:从粮草调度到烽燧预警,从法律文书到私人书信,勾勒出一幅幅汉代边疆治理的鲜活图景。这片绿洲不仅是军事要塞,更成为中原农耕文明向塞外延伸的跳板。

居延汉简

匈奴人曾称居延为“天湖”,视其为联络羌族、南下侵扰汉朝的战略支点。汉军则通过黑河(弱水)的水运网络,将张掖的粮草直接输送到居延,形成了“居延粮道”,从而支撑起对匈奴的长期压制。而匈奴的衰败,也始于失去对这片水草丰美之地的掌控。

四、唐蕃博弈:丝路咽喉的文化碰撞

唐代,居延海更名为“居延泽”,这颗大漠中的明珠,其战略价值随丝绸之路的繁荣再度攀升。唐廷在这里筑起了大同城(居延大同城遗址位于阿拉善盟额济纳旗达来呼布镇东南约19公里,海拔944米),取“天下大同”之意,成为突厥、回鹘等部族朝贡长安的“参天可汗道”。王维途经此地时,以“大漠孤烟直,长河落日圆”的诗句,将边塞苍凉与帝国气象凝成了永恒的盛唐意象。

吐蕃崛起后,居延海成为唐蕃拉锯战的前哨。武则天时期,吐蕃名将论钦陵屡次击败唐军,甚至一度控制了西域。唐朝采用“离间计”,通过频繁派遣和亲使臣激化吐蕃内部矛盾,最终导致论钦陵兵败自杀。尽管唐蕃争夺的主战场在青海与西域,但居延海作为连接河西与漠北的枢纽,始终是双方渗透与反渗透的关键节点。唐代在这里设立的安北都护府,既防突厥复起,又阻遏吐蕃北进,凸显出其地缘枢纽地位。

三、蒙夏鏖战:黑水城的血色黄昏

西夏时期,居延海附近的黑水城(哈拉浩特)成为西北军事重镇。西夏在此设立了“黑山威福军司”,屯兵控扼漠北与河西通道。1226年,成吉思汗亲征西夏,蒙古铁骑饮马黑河,对黑水城发起猛攻。守军凭借坚固城防与复杂水道顽强抵抗,最终因水源被截断而陷落。此战成为西夏灭亡的序幕,成吉思汗也在战后病逝,留下了“灭国四十”的军事传奇。

今日黑水城

黑水城遗址

元朝建立后,黑水城升格为“亦集乃路总管府”,成为控制西域的军政中心。马可·波罗曾记载其繁荣:“商队络绎,佛塔林立”。

然而14世纪气候恶化,黑河改道,居延海逐渐干涸,黑水城最终被黄沙吞噬,仅存五座佛塔默立戈壁,见证文明与自然的残酷博弈。

四、明元对峙:塞王守边的战略困局

明朝立国后,残元势力盘踞漠北,居延海成为九边防御体系的重要一环。明太祖洪武五年(1372年),名将冯胜西征,采用“断水困城”之策,迫使黑水城守将哈日巴特尔投降,彻底终结了元朝在此的统治。朱元璋推行“塞王守边”,派燕王朱棣(即后来的明成祖)镇守北平,节制诸王,形成了以居延海为支点的北方防线。然而明朝的军事高压未能根除边患,不久,鞑靼部凭借居延盐池之利,通过中亚商路换取资源,与明朝展开了长达两百多年的拉锯战。

明朝中期,达延汗统一了蒙古,以居延海为后勤基地,屡犯边境。明朝则通过“黑河分水”生态战,切断下游水源,迫使游牧势力西迁。这种“以环境为武器”的策略,虽然暂缓了边患,却加剧了居延绿洲的生态崩溃,为后世埋下了隐患。

五、文明启示:绿洲兴衰中的历史警示与解读

居延海,围绕这颗大漠明珠的千年争夺史,折射出中原王朝与游牧政权博弈的三重逻辑:

1. 资源控制:从汉代的屯田水利到明代的盐池争夺,水与盐始终是决定战争胜负的核心资源;

2. 地缘枢纽:作为连接中原、西域、漠北的十字路口,谁掌控了居延海,谁便握有战略主动权;

3. 生态制约:过度开发导致黑河断流、绿洲沙化,最终使军事要塞沦为沙尘源头,这些不良后果警示人类,与自然和解,十分重要和紧迫!

今日居延海

今天的居延海,经过国家牵头开展的生态治理后重现大漠明珠的绝代风华:碧水粼粼,苇草丰茂,百鸟翔集,胡杨林与航天发射塔共绘美好新图景。从霍去病的铁骑到东风火箭的尾焰,千百年来,这颗大漠明珠始终承载着中华文明的开拓精神与和平愿望。正如居延汉简上一名戍卒所写的那样:“愿得将军令,四海息刀兵”——我认为这句话应该是对这片古战场最好的历史解读。因为,对于世界上所有生物(当然包括人类在内)来说,还有什么东西比和平更珍贵的呢!