文|凝妈悟语

在帮孩子攻克"的地"难题,意外发现了几个事半功倍的训练妙招。

期中考试结束,孩子在仿写句子上栽了跟头。考试前一天晚上和当天早上反复强调过“地”的用法,本以为万无一失,没想到还是马失前蹄,别提多难过了!

学习课文《小公鸡和小鸭子》时,学到了用“偷偷地”、“飞快地”等词语修饰动作,使句子更生动。

刚学完用得很标准,但是不出一个月,随着知识积累越多反而越用越乱,不是把“地”写成“的”,就是不写“地”。

“的”“地”不管在考试中还是日常应用中都是重点内容,仿写句子、看图写话、作文都少不了它们,所以一定让孩子熟练掌握。

事不宜迟,赶紧行动,经过系统实践,孩子对“的”“地”的使用成竹在胸。

“的”“地”用法专业解释,直接上图。

但是,如果用专业术语给孩子解释,以他目前的知识储备,无法理解,等同于用另一个新知识解释现在的新知识,还是用孩子能理解的方式更为妥当。

孩子说,老师教他们的方法是:名字前用“的”,干什么前用“地”。

(下图解释异曲同工,更为详细)

这样解释非常通俗易懂,但孩子的问题是:常常混淆“名字”和“干什么”,还有一些口语习惯,影响了在书面表达中使用标准语法。

问他为什么错,他还振振有词:我不想背答案,我有自己的想法!有想法是好事,但要符合语法规则呀。

可以说,孩子区分“的”“地”不难,难的是不知道在什么情况下使用“的”“地”,不能随意忽略“的”“地”

我想,还是要在真实语境中感受语言的生命力,通过多种形式丰富孩子的书面词汇量和表达方式,体会“的”“地”的不同用法,慢慢形成习惯记忆。

目前,比较适合孩子理解“的”“地”用法的方式不外乎三种,阅读、生活、练习。

第一,在阅读中深度体会

孩子每天都会自主阅读或者亲子共读,让孩子在阅读内容中找到“的”“地”相关句子,非常轻而易举,正好看看成熟作者都是如何使用“的”“地”。

自主阅读时,让孩子用笔在书上标注“的”“地”,鼓励自行总结“的”“地”使用规律,每找到10处奖励一个贴纸,提高学习动力,收获成就感。

亲子共读时,采用你问我答的形式,在交流中促进孩子进步。

读到含有“的”“地”的句子,重复一遍,问孩子:这里的“de”是哪个“de”,为什么?

孩子根据自己的判断做出回答,并解释原因。对了表扬,错了引导纠错,给予鼓励。

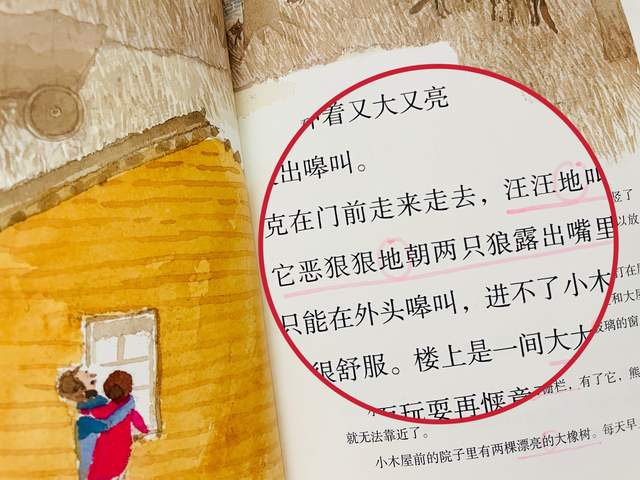

近期睡前读的书是《大森林里的小木屋》,几乎每一页都能找到好多学习素材。

比如,读到“无边无际的树林”,

问孩子:这里是哪个de?

孩子说:白勺的。

继续问:为什么?

孩子说:树林是名字。

比如,读到“它恶狠狠地朝两只狼露出嘴里的尖牙”,

问:这里是哪个de?

孩子说:土也地。

追问:为什么?

孩子说:朝两只狼露出嘴里的尖牙是干什么。

读20几页就能积累不少词汇:

用“的”:巨大的野猫、大大的阁楼、歪歪扭扭的栅栏、漂亮的大橡树、瘦瘪瘪的鹿、肥嘟嘟的鹿、柔软的皮革、高高的树干、白白的山胡桃木碎片、干净的山胡桃木碎片、淡淡地烟味儿、浓浓的熏肉味儿、扁扁的白鱼。

用“地”:大森林的边缘稀稀拉拉地散落着几座小木屋、汪汪地叫着、高高地挂在树上、爸小心地剥下鹿皮、一块块地挂在空树干里那些钉子上、把几块碎木片小心地铺在上面、美美地享用了一顿鲜美的鱼肉、自由自在地在大森林里跑来跑去、满当当地摞着金黄色的奶酪。

在这个过程中,不断修正、内化,孩子对“的”“地”的不同有了深刻的认识,还了解了新的词语和句子,一举多得。

第二,在生活场景中随机应用

阅读是体会文字,在生活中就是体验真实地感受了,这有利于孩子将来能准确表达自己的所见、所行。

我们在路上走着的时候,就可以找到很多生活素材。

比如一些具体的事物:

高高的大树、绿油油的草地、熙熙攘攘的人群、醒目的广告牌、鲜艳的花朵、粉红的小花、白色的小狗等等。

比如一些具体的行动:

着急地去上学、汽车在马路上飞快地跑着、阿姨牵着小狗慢慢地走着、我悄悄地跟在你身后、孩子们开心地笑着、我高兴地跳起来等等。

采用一问一答的形式,让孩子说出是用“地”还是“的”,并解释为什么。还可以让孩子自由表达,锻炼孩子主动使用“的”“地”的能力。

不断强化对比,孩子就能熟悉在真实场景中如何使用“的”“地”,写作文也能灵活应用。

在生活中的学习,也让孩子认识到知识的有用之处,提高学习兴趣。

第三,进行专项练习

孩子理解了“的”“地”的用法,也需要提高应试能力,那就离不开专项练习。

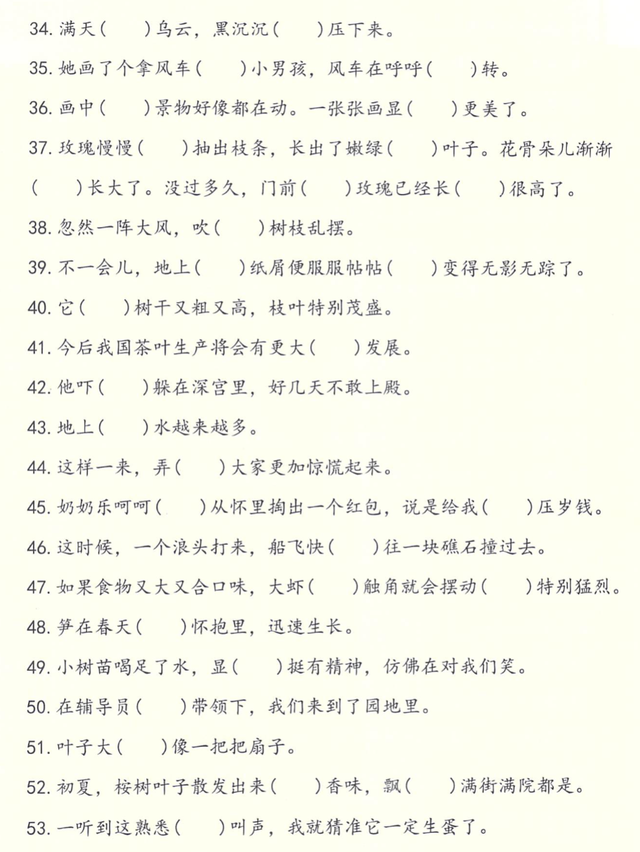

除了把以前的错题整理好,让孩子不再重复犯错外,可以再做一些补充练习。包括词语、句子、连线题,形式不同,增加趣味性和灵活性。

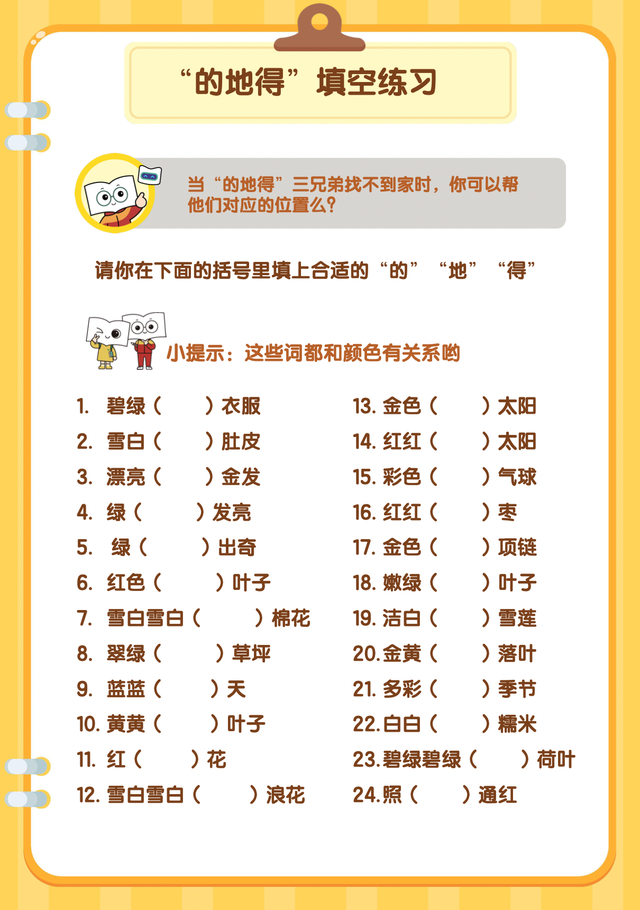

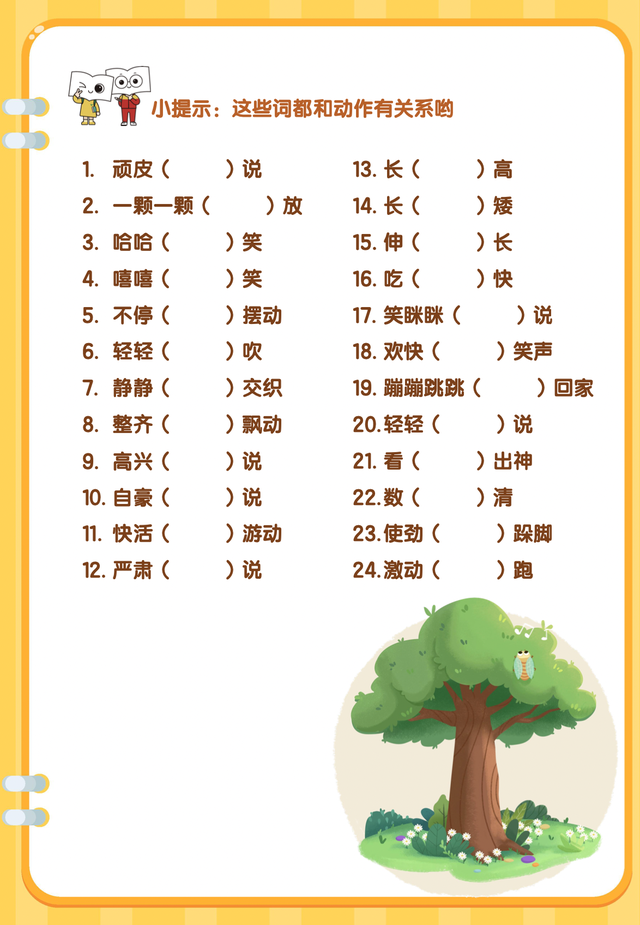

为孩子们找了一些练习,可以抽空练起来。(练习包括“的地得”,暂时可把“得”排除,以免孩子更加混淆)

写在最后:

相对于用专业术语给孩子讲清语法规则,还是用可感知、可操作的方法更为直观,通过输入、输出、反馈等方式,让孩子建立条件反射般的语法直觉,不管语境如何变化,孩子都能应付自如。