【来源:新江北全媒体记者 杨思楠】

“人生呐......”“耦合器坏了......”一段边修家电边哼唱的画面,让抖音账号“超越家电维修”一夜之间火遍全网,主角是一位手艺娴熟的维修师傅,不靠浮夸包装,只靠实打实的技术和实惠的价格赢得了网友点赞,被称为“国补克星”“家电华佗”。

这个爆红的现象并不是个例。近年来,随着城市发展与消费方式的转型,江北地区的小修小补经济逐渐焕发新的生命力。这个行业,虽然不起眼,却在社区和街头巷尾扎根,不仅承载着居民日常生活的便捷,更成为了城市文化的一部分。在这一背景下,“坏了就修”的理念,正在改变人们的消费习惯与生活态度。

街角手艺回归,“修”出幸福新生活“以前觉得修东西是老一辈人的事,现在我衣服破了都拿来补一下。像这件羽绒服,换个拉链还能穿几年,多环保。”在江浦的一家裁缝店,市民王女士指着正在缝纫机下“重生”的外套笑着说。

负责这家“衣物修补角”的汤师傅干了多年的手艺活,从缝被子、纳鞋底,到如今专攻改衣、补洞、缝拉链。“现在年轻人越来越重视节约和环保,来补衣服的人比以前多了。”他说。

与此同时,家电维修也成为江北小修小补经济中的重要一环。居民张大爷前不久电磁炉坏了,第一时间想到去小区旁的“电器医生”维修点。“换个小零件,只花了30块钱。要是买新的起码三五百块呢!”

伴随小修小补经济的发展,江北的便民服务体系也在逐步升级,尤其是“15分钟便民生活圈”的推行,让居民享受到更加便利和高效的服务。通过“15分钟便民生活圈”,江北的各类维修服务点得以广泛布局,无论是在社区附近的小巷口,还是菜市场旁边,都能见到维修摊位的身影。居民不再为修理家电或衣物而特意跑远路,而是可以在日常生活的半径内,轻松找到所需的服务。

便民经济与数字化结合:服务从线下到线上过去,很多人对小修小补行业印象是“脏乱差”、技术不规范。但近年来,随着绿色消费理念的普及和生活成本压力上升,越来越多市民开始重拾“修比换更划算”的生活方式,相关行业也逐步朝着标准化、规范化、智能化发展。

江北顺势而为,在地区范围内推动便民服务提升工程。各街道因地制宜打造“便民维修点”“修补驿站”,组织社区工匠、老技师入驻,让居民用得安心、修得放心。

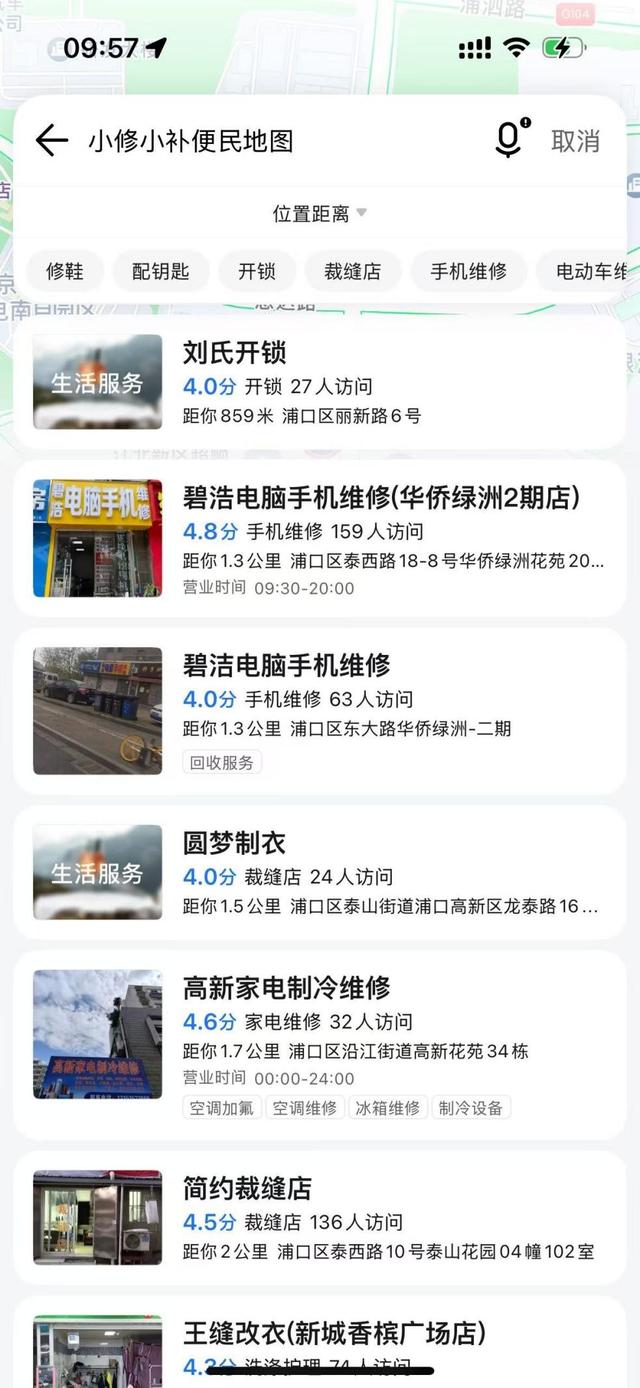

此外,腾讯地图也推出小修小补便民地图,可快速找到“家门口”小修小补的点位包括修鞋店、配钥匙店、裁缝店、手机维修点……迅速查看店铺地理位置、门面照片、营业时间、联系电话等还能一键导航。

“我们以前靠口碑、回头客,现在也开始尝试直播带货、线上接单。”自从将业务挂上“美团”和“抖音团购”,每天订单增长不少,“最多的一天接了18单,洗衣机、微波炉、热水器轮着修。”

这种从传统到数字化的转型,不仅提升了商家的服务效率,也极大地方便了居民的日常生活。数字化平台的应用,推动了江北小修小补经济的快速发展,为这个行业注入了新活力。

小修小补经济的“软着陆”效应:推动民生与就业别看只是螺丝刀、电烙铁、针线包,这些简单工具背后,是关乎民生的“软着陆”。

在江北,小修小补经济不仅为市民提供了便利服务,更成为稳就业、促创业的新途径。不少“社区工匠”是失业职工、下岗人员、返乡农民,他们通过这一行业找到了新的职业道路。这些“社区工匠”通过手艺得以实现自我价值,同时也推动了当地经济的繁荣。

江北的街头巷尾,修理摊点与流动服务车的日益兴旺,不仅为居民带来了便利,更促进了社会就业的多元化与稳定。这些简单的工具背后,承载着许多人生活的希望与温暖,成为了民生经济的“软着陆”平台。

从家电修理到衣物修补,从鞋类护理到门窗更换,江北的小修小补经济以其“低碳、环保、便捷、实惠”的特点,逐渐成为城市生活的重要组成部分。这一行业的兴起,背后是消费观念的转型与技术创新的推动,是人们对资源节约与生活质量提升的追求。

“修”不仅仅是技能的传承,更是一种态度:不急着丢弃、不盲目替换,而是在破损之间寻求修复的可能;不是全然推翻,而是修修补补中继续生活,街道巷尾的摊位、商铺、流动服务车逐步实现规范化、品牌化,成为城市便民服务的重要组成部分。