五代十国时期,无论十国君主,还是五代君主,都只是大号的节度使。

后晋高祖石敬瑭就是典型。

由于得位不正,石敬瑭称帝后,过得那叫一个憋屈。

远在契丹的“父皇”耶律德光,有事没事就派人过来羞辱他。

后晋的地方节度使们,有的阳奉阴违。有的既不听调,也不听宣。

其中的代表就是成德军节度使安重荣。

安重荣曾说过一句名言:“天子,兵强马壮者当为之,宁有种耶!”

在安重荣看来,石敬瑭给耶律德光当儿子,乃“万世之耻也”,根本不配做皇帝。

安重荣骂了石敬瑭六年,石敬瑭愣是不敢发飙。

直到安重荣造反,石敬瑭才发兵讨伐,维护了自己的基本威严。

但按下葫芦浮起瓢,石敬瑭刚解决安重荣,河东节度使刘知远又捅了篓子。

耶律德光多次要求石敬瑭管好刘知远,不许收留游牧于雁门关以北的吐谷浑部落。

石敬瑭也多次给刘知远传旨,让他老老实实别搞事,免得影响两国关系。

刘知远根本不搭理。

石敬瑭既不敢得罪手握重兵的刘知远,更不敢得罪“父皇”,由此忧郁成疾,郁闷而死。

更憋屈的是,石敬瑭病重时,曾希望宰相冯道能在自己死后,扶立小儿子石重睿为帝。

冯道答应的很好,结果石敬瑭一死,冯道扭头就拥立石敬瑭的养子石重贵继位。

理由是“国家多难,宜立长君”。

类似的情况,在当时太普遍了。

以至于五代皇帝大多选择立弟弟、侄子、养子为储君。立儿子的反而不常见。

刘知远建国称帝后,本来也可以传位于养子刘赟。

奈何刘知远迈不过心里的那道坎,还是传给了次子刘承训。

刘承训嘴上无毛,办事不牢,刚即位就血洗天雄军节度使郭威在京城的亲属族人。

郭威率军进京讨说法,刘承训迎战,被打得落花流水。

刘承训败亡,很大原因就是朝廷实际管辖的地盘太小,也就是国都附近区域。比地方上的节度使强点,但也没强多少。

广顺元年(951年),郭威“黄袍加身”,即皇帝位,建立后周。

郭威死后,柴荣大力整顿禁军,在削弱了节度使军事实力的同时,加强了中央的军事实力。

但外贼易挡,家贼难防。柴荣千算万算,没算到赵匡胤会篡位。

赵匡胤生于后唐天成二年(927年),历经后唐、后晋、后汉、后周四朝。

作为乱世亲历者,赵匡胤不知道宋朝可以持续三百年。他只知道唐末五代,换个皇帝比换个内裤还容易。

在这种情况下,赵匡胤要想避免宋朝成为“第六代”,必须维稳。

具体怎么维稳呢?

首先当然是解除了石守信等人在禁军中的职务,避免“黄袍加身”重演。

毕竟,信任才需要理由,不信任天经地义。

柴荣信任赵匡胤,结果赵匡胤辜负了柴荣的信任。

石守信之流,明面上与赵匡胤义结金兰,暗地里有什么想法,谁知道?

不过,还没等赵匡胤出招,昭义节度使李筠、淮南节度使李重进,就因为忠于柴荣,暗中密谋叛乱。

北宋立国之初,赵匡胤也是个大号节度使,其影响力仅限于开封、洛阳及附近。

现在李筠、李重进犯了,还有没有第三个、第四个节度使跳出来造反,赵匡胤不知道。

出于稳定需要,赵匡胤不敢同时用兵,只能先安抚李重进。待收拾了李筠后,再荡平李重进。

这招杀鸡儆猴有效果。节度使们见赵匡胤牛批,纷纷入朝觐见。

趁此机会,赵匡胤通过“杯酒释兵权”,又另选一些容易控制的新人担任禁军将领,从而彻底掌控了禁军。

但掌握禁军只是第一步,挑选继承人才是关键。柴荣就是栽在了这个环节。

建隆元年(960年)时,赵匡胤的长子赵德秀、三子赵德林,已经夭折了。

次子赵德昭,9岁。

四子赵德芳,1岁。

赵匡胤的三弟赵光义,21岁。四弟赵廷美,13岁。

四个关系最亲近的人,只有赵光义成年。

当初冯道拥立石重贵,虽然不讲信用,然而他的观点没错。

朝政不稳定,拥立一位年长的君主,确实比拥立小屁孩更靠谱。

如此一来,赵匡胤也只能选择赵光义作为继承人。

有了这个前提,不管赵光义怎么积攒力量,招揽人才,组建团队,赵匡胤都听之任之。

但要注意的是,赵匡胤只是默认培养赵光义。

他自始至终都没有对外宣布赵光义是“皇太弟”。

这个操作显然是有讲究的。

因为“皇太弟”和皇太子一样,属于正式储君。

要是赵光义成为“皇太弟”,即便他死在了赵匡胤之前,皇位也要传给赵光义的儿子,而不是赵德昭和赵德芳。

暂时解决储君问题后,赵匡胤一面对外征伐,力图统一全国。一面通过设置转运使,以及任命通判,剥夺地方节度使的财权和人事任免权。

随着节度使的军权被削弱,政权和财权被剥夺,宋朝中央集权大大加强,摆脱了晚唐五代藩镇割据的局面。

天下逐步安定,下一步,就该回到“父死子继”的常规路线上来了。

赵匡胤当初选择赵光义,只是权宜之计。

宰相赵普是聪明人,一早就看出了赵匡胤心思。

于是,赵普便“善解人意”的替皇帝分忧,强烈反对赵光义继位。

为此,赵普没少给赵光义上眼药。二人的矛盾闹到了不可调和的地步。

就连赵光义也承认,只要赵普在宰相的位置上坐一天,自己就没希望继承皇位。

然而,赵普把问题想简单了。

赵匡胤加强中央集权的同时,赵光义也没闲着。

经过十余年经营,赵光义羽翼已成。他的支持者对赵普群起而攻之,最终逼得赵匡胤不得不弃车保帅。

开宝六年(973年)八月,赵普被罢相外放。

一个月后,赵光义封晋王。

自唐末以来,大家都默认一个潜规则——哪位宗室能同时凑齐开封尹加亲王爵位,那他就是皇位继承人。

赵光义早在建隆二年(961年)就是开封尹了,如今又封亲王。可以说,兄弟俩的首次交手,赵匡胤完败。

见正面压制赵光义已不可能,赵匡胤只能侧面迂回。通过培养自己的儿子和四弟赵廷美,稀释赵光义的影响力。

开宝六年(973年)十月,即赵光义封王的又一个月后,赵匡胤封赵廷美为京兆尹、永兴军节度使,加封检校太保、侍中;封赵德昭为兴元尹、山南西道节度使、检校太傅、同中书门下平章事;封赵德芳为检校太保、贵州防御使。

不过,因为暂时还动不了赵光义,赵匡胤并未给赵廷美、赵德昭、赵德芳封爵。

开宝九年(976年)二月,吴越王钱弘俶来访。

这种露脸的活儿,以往都是赵光义负责接待。赵匡胤这次却把任务交给了赵德昭。

同年三月,赵匡胤带着赵光义巡游洛阳,突然提出想迁都洛阳。而洛阳的地方长官,正是赵德芳的岳父。

明眼人都看得出来,赵匡胤这是想脱离赵光义经营多年的开封,为后续的动作提供一个相对宽松的环境。

赵光义也看出来了,当即强烈反对。其党羽也是纷纷附和。最终迫使赵匡胤放弃迁都的想法。

这一局,似乎是赵光义赢了。

但因为赵光义不是法定的皇储,主动权还是掌握在赵匡胤手上。

借用一句经典台词就是:留给赵光义的时间不多了。

除非,赵匡胤剩下的时间更少。

开宝九年(976年)十月十九日夜,赵匡胤夜里睡不着,就把赵光义叫进宫来喝酒。

哥俩当时说了什么,不知道。

席间有人看见宫内烛影摇动,仿佛赵光义离座退避,又过片刻,听到斧子戳地击物的声音,并传来赵匡胤莫名的大呼:“好为之!”

根据《续资治通鉴长编》的记载推测,估计是赵匡胤觉得自己命不久矣,来不及操盘了,便召赵光义入宫,一边喝酒,一边嘱咐后事。

反正赵德昭、赵德芳这会儿也没有封王,威胁不了赵光义,就算自己一命呜呼,儿子的命,也是能保住的。

但不想,赵家的遗传病,以及赵匡胤疯狂酗酒的糟糕生活习惯,导致其当晚真就暴毙而亡了,连遗言都没有留下。

赵匡胤死后,宋皇后派心腹宦官王继恩去找赵德芳进宫继位。

王继恩背叛了宋皇后,一路小跑来到赵光义府上,说明情况。

当年武惠妃骗唐玄宗的太子李瑛,说宫里出了盗贼。李瑛信以为真,带着三个兄弟全副武装地冲进宫里抓贼,却被诬陷造反,最终落得个废黜赐死的下场。

赵光义担心这是赵匡胤设的局,起初很犹豫,不敢冒险进宫。

见赵光义犹豫不决,王继恩急得直跳脚。因为如果赵德芳继位,他就小命不保了。

最终在王继恩催促下,赵光义下定决心,三更半夜悄悄步行入宫。

那边宋皇后还在等回信,听到殿外有脚步声,很自然地问了一句:“是德芳来了吗?”

转眼一看,来的是小叔子赵光义,瞬间吓得花容失色。

宋皇后是聪明人,马上就明白是怎么回事了,立刻脱口而出:“我们母子,以后就全靠官家啦!”

官家,是宋代对皇帝的称呼。宋皇后的这声“官家”,直接表示她放弃了对皇位的争夺。

赵光义也是聪明人,心领神会地应下了这声“官家”,并表示不要担心,以后一家人都好好过。

两天后,赵光义在赵匡胤的灵前继位。改年号为太平兴国。

按照传统,新皇帝出于对先帝的尊重,都会等到第二年才改年号。

当然也有例外,如唐肃宗李亨在灵武登基时,为了逼老爹唐玄宗提前退休,当天就改了年号。但那是特殊情况。

由于行为反常,赵匡胤又死得蹊跷,赵光义的继位合法性,一直被人质疑。

为了让朝野相信自己是合法继位,赵光义登基不久,封赵廷美为齐王,改任开封尹、兼中书令;又改任赵德昭为永兴节度使,兼任侍中,封武功郡王;并授任赵德芳为兴元尹、山南西道节度使、同平章事。

赵光义还规定赵德昭、赵德芳和赵廷美的子女与自己的子女一样,都称皇子、皇女。以示沿用宋太祖故事,由皇弟尹开封之旧制。

这时的赵光义还算有守规矩。如果没有后来的高粱河之战,即便赵廷美、赵德昭、赵德芳无法继位,也不至于惨死。

但赵光义非要露一手,结果颜面扫地。

事后为巩固皇权,赵光义先用言语逼死了赵德昭。

两年后,赵德芳也莫名其妙的病死。

赵德芳去世的同年,赵普献上“昭宪顾命”。

赵普称赵匡胤的母亲昭宪皇后(杜太后)临终前,劝说赵匡胤先传位于赵光义,然后赵光义再传位于赵延美。赵延美百年之后,再传位于赵德昭。自己在旁负责记录遗言,听得真真的。

由于这份遗书藏于金匮之中,因此名为“金匮之盟”。

到底有没有这回事,存疑。但可以肯定的是,赵光义并没有遵守约定。

一年后,赵廷美被贬,抑郁而终。

至此,能够威胁赵光义的人,再也不存在于这个世界了。

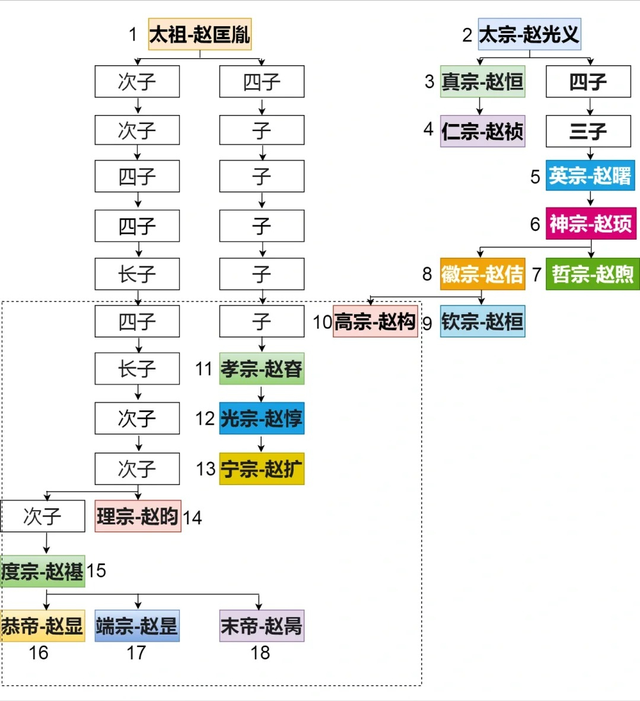

不过,赵光义千算万算,也没算到北宋灭亡后,宋高宗赵构会将皇位传给赵德芳的六世孙赵昚。

兜兜转转一百多年,皇位又回来了。