唐朝末年,群雄并起。以晋王李克用为首的河东集团与梁王朱温为首的中原势力展开长达四十年的对抗,史称“梁晋争霸”。

而一切的起点,要从那场著名的大火说起。

中和四年(884年),黄巢久攻陈州(今河南周口淮阳区)不下,遂撤围向东,直逼朱温的老巢汴州(今河南开封)。

朱温招架不住,急忙修书一封,请兵强马壮的李克用相助。

江湖救急,快来助我!

见形势危急,唐僖宗李儇也下旨,令李克用紧急驰援汴州。

李克用是直肠子,心机没那么深。一看大家都有求于自己,嘴角上扬,仿佛王有胜阅兵,自尊心得到极大满足。

既然没了我李克用,你们玩不转,那我就去帮帮场子吧。

随即,李克用大手一挥,出兵汴州!

在此之前,朱温联合周围的藩镇,已与黄巢交战四十余次,严重削弱了黄巢的实力。

所以李克用前来,就是搂草打兔子。叮咣五四一顿乱揍,撵跑了黄巢。

不过,朱温和黄巢死磕,那是生死攸关。

李克用参战,纯属助人为乐。

人家不图你的钱和地盘,就是单纯来帮忙。于情于理,都有必要答谢。

因此当李克用下令班师,路过汴州时。朱温便在城中设宴款待李克用。

席间,朱温殷勤地劝酒,让李克用很是受用。

但有些人一喝多,就喜欢胡咧咧。恰好李克用就是这种人。

李克用喝得酩酊大醉后,突然撒起酒疯,当众怒骂朱温算个什么东西?要不是你小子早早归顺朝廷,老子灭黄巢的时候,顺势就把你也灭了。哪轮到你在这里和我一起吃酒?

顿时,场面僵住了,朱温被醇酒染红的脸色,刹那间变得灰白。

当然,朱温见惯了大场面,顷刻间又恢复了正常,继续打哈哈,赔笑脸。

李克用见朱温认怂,也没多想,醉醺醺地回上源驿(汴州的一个驿站)睡觉去了。

散席后,朱温与将领回到节度使府衙,众人愤愤不平,纷纷怒骂道:“这个独眼龙太狂妄了!”

李克用早年因一目失明,又号“独眼龙”。

在众将的怒骂声中,朱温一直压制在心头的火气终于爆发出来:没错,我朱温的出身不好。但你李克用的出身就好吗?大家都做过“贼”,谁比谁干净啊?你敢骂我,我特么要你命!

想至此,朱温吩咐众将退出,独召部将杨彦洪入内室议事。

二人一番密议,定下了具体方案:先用车辆装载大木头堵塞上源驿周围的街道,以防李克用逃走。然后派兵围攻,诛之于驿馆;如果攻不进去,就火烧驿馆,全歼李克用及其亲兵卫队。

当晚,李克用酣睡于床,随同他一道而来的三百多名亲兵也大多进入了梦乡,只有薛志勤、史敬思、李嗣源等十多名没有喝醉的亲将还保持着清醒。

突然,薛志勤听到驿馆之外,传来异响。

片刻之后,喊杀之声四起,流箭如同雨点般射进上源驿。

薛志勤、史敬思等人反应神速,第一时间顶住驿馆大门。

侍从郭景铢也是第一时间熄灭蜡烛,用水将李克用喷醒。

李克用被叫醒后,拿起弓箭跑出屋外迎战。

杨彦洪见强攻不成,随即下令执行二号方案,纵火焚烧驿馆。

刹那间,熊熊烈火腾空而起,李克用一行人,眼看就要性命不保!

正当危急之时,突然电闪雷鸣,瓢泼大雨浇灭了大火,天地间又恢复一片黑暗,伸手不见五指。

趁此机会,薛志勤、史敬思等人护送李克用从上源驿的院墙翻出,混过封锁,向汴州南门突围。

突围期间,史敬思断后,英勇战死。

杨彦洪不知道李克用已经逃走,还在指挥士兵攻打上源驿。

直到把驿馆里里外外翻了个遍,杨彦洪才发现李克用跑了。

这事非同小可,要是让李克用逃出城去,别说自己,朱温也怕是吃不了兜着走!

情急之下,杨彦洪骑上快马,奔向城北。他认为李克用一定会从北门遁出城外。

杨彦洪与朱温密谋时,曾补充了一条建议:倘若李克用突破封锁,一定会纵马狂奔,我们可在各个城门布置弓箭手,见到骑马的就直接射杀!

北门的士兵接到命令,严阵以待。

不多时,杨彦洪骑马赶到,士兵们毫不迟疑,拉开大弓,嗖的一声,将杨彦洪射死。

士兵以为射杀了李克用,兴高采烈地上报。

朱温跑到现场一看,发现杀错了人,好不懊丧,但转念一想:如果李克用逃走,杨彦洪的具尸体貌似还可以“废物利用”。

南门方向,李克用在侍卫的保护下,脱离险境。

但三百多名侍卫就没有这么幸运了,仅十余人侥幸逃脱。而且大多挂彩。只有李嗣源毫发无损。

朱温见李克用逃走,将锅甩给了杨彦洪。说此事是朝廷使者与杨彦洪为谋,自己什么也不知道。

然而杨彦洪已经被自己人做掉了,朱温的说辞根本就是死无对证。

李克用觉得朱温是在侮辱自己的智商,当下集结人马,准备报复。

这时,李克用的老婆刘氏劝说道:“汴州是朱温的地盘,你现在找他拼命,讨不到好。君子报仇十年不晚,不如先找朝廷申诉,让皇帝收拾朱温。

李克用觉得言之有理,旋即上奏朝廷,要求唐僖宗处罚朱温。

僖宗收到上奏,表示我也管不了朱温。

为了安抚李克用,僖宗只能和稀泥,封其为陇西郡王。

唐僖宗的面子,李克用得给。于是也就没有报复朱温。

但不世之仇,哪是那么容易化解的?

自此,李克用、朱温成了水火不容、不共戴天的死敌。

之后二十年,朱温靠着过人的领导力,异军突起。

李克用则是王小二过年,一年不如一年。不仅被朱温打得节节败退,战略要地泽州、潞州相继沦陷,甚至连其老巢太原也被梁军先后两次围攻。

最困难的时候,李克用心灰意冷,一度打算退守云州(今山西大同)。

如果李克用开溜,必然也就没有后来的梁、晋争霸了。

好在李嗣昭、李嗣源等将领,以及夫人刘氏皆力主坚守,这才让李克用重新振作。

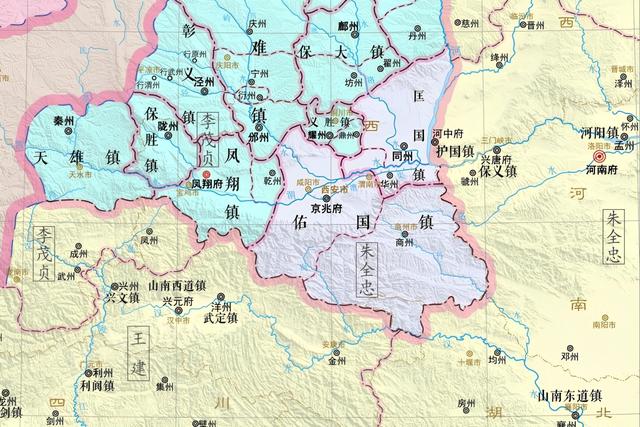

天复三年(903年),朱温围攻太原不克,转而西攻凤翔,大破岐王李茂贞。挟唐昭宗李晔回到长安。

从此,朱温挟天子以令诸侯,好不风光。

李克用、李茂贞不服,遂联合蜀王王建、吴王杨行密、山南东道节度使赵匡凝等地方实力派,以兴唐伐梁为名,倡议天下共击朱温。

朱温为绝后患,弑杀昭宗,立其子李柷为帝,是为唐哀宗。

随后,朱温又派大将杨师厚领兵攻伐荆襄,打跑了赵匡凝。

经此一役,朱温直接统治的州,达到70多个。算上臣服于他的藩镇,则超过200个州。

同时期的王建,只有40多个州。

李茂贞巅峰时期也有40多个州,被朱温削了一顿后,只剩7个。

眼看朱温越混越壮,李茂贞和王建组成攻守同盟,寻求自保。

河北方面,魏博镇归附朱温,成德节度使王镕也臣服于朱温。

唐朝一直没能搞定的河朔三镇,如今只有卢龙军节度使刘仁恭还保持独立地位。

天祐三年(906年),朱温为了一统河北,亲率十几万大军攻打刘仁恭所属的沧州。

刘仁恭发动动员令,规定“拿得动武器的男子,全部出征”。亦在幽州拼凑了十万余人,南下救援。

但临时凑出来的乌合之众,哪有战斗力可言?

十万大军走到半路,不走了。

迫不得已,刘仁恭只得舔着老脸请李克用拉兄弟一把。

刘仁恭曾经做过李克用的小弟,后来发达了,又与李克用反目成仇。

李克用恨不得剐了刘仁恭,见其遭难,起初拒不出兵。

其长子李存勖认为不妥,极力劝说,李克用遂改变态度,发兵支援。

李存勖生于光启元年(公元885年),母亲是李克用的侧妃曹氏。

虽说不是嫡子,但李存勖自幼善于骑射,胆略过人,心性豁达,还精通音律,可谓文武双全,因此深得李克用的宠爱。

乾宁二年(895年),邠宁节度使王行瑜联合李茂贞、镇国节度使韩建,攻入长安,谋废唐昭宗。

李克用率军勤王,讨平三镇叛乱。李存勖时年11岁,也随军征战,并入朝献捷。

昭宗见到李存勖,非常喜欢,当着众臣面的说说:“此子可亚其父!”

从此以后,李存勖又被人称为“李亚子”。

李克用在李存勖的建议下,决定拉刘仁恭一把。

具体怎么救呢?直接出兵沧州?

貌似不可行。朱温气势正盛,难以与之争锋。

思来想去,李克用决定采用“围魏救赵”之计,派大将周德威、李嗣昭攻打潞州(今山西长治)。

潞州是河东的南大门。朱温和李克用,谁控制这块地,谁就掌握了战略主动权!

得知李克用出兵,李茂贞也放出话来,扬言要进攻依附于朱温的定难军。

定难军就是西夏的前身。不过此时的党项人还是战五渣,难以独自顶住李茂贞的攻击。

于是,定难军节度使李思谏遣使携密信向朱温求救。

朱温收到求救信,派出素有“刘开道”之称的梁军猛将刘知俊和保平节度使康怀英,攻击李茂贞的后方。又派出数万人马增援潞州。

至于沧州,朱温也要拿下!

没办法,家底厚,实力不允许朱温低调。纵然三路出击,亦是游刃有余。

不久,西北传来捷报:刘知俊、康怀英在美原(今陕西蒲城西)大破五万岐军。

李茂贞输掉老底,自此不敢主动挑衅朱温。

但就在朱温洋洋得意时,潞州传来噩耗:潞州守将丁会,竟然不战而降了!现在的潞州守将,已经变成了李嗣昭。

朱温听闻丁会倒戈,久久不能平静。

要知道,丁会最早追随朱温的部将。这样的集团骨干都能跳槽,谁还能值得信任?又有多少封疆大吏会趁机搞事?

朱温不敢想,随即下令班师,赶回汴州稳定人心,防止潞州事件引发连锁反应。

丁会倒向李克用的原因,用他自己的话说,一是朱温猜忌旧臣,担心掉脑袋;二是反感朱温弑杀唐昭宗。

咱们站在上帝视角,当然知道第一个原因才是主因。

但是,朱温不知道。

他认为丁会怀有二心,在于丁会名义上是唐臣,不是梁臣。现在君臣名分未定,要是自己哪天归西了,这辛苦打下的江山,还能保得住吗?

想到这里,朱温决定不拖了,马上篡位!

天祐四年(907年)四月,朱温登基为帝,升汴州为开封府,建名为东京。唐朝正式宣告灭亡。

由于朱温是梁王,所以新政权的国号便是“大梁”,后人为了将其与南北朝时期的南梁相区分,一般称为“后梁”。

称帝建国,大封群臣后,朱温迫不及待地集结十万大军,攻打潞州。

梁军主帅是此前在西线屡破李茂贞的康怀英。

李克用也知道潞州的重要性,旋即砸锅卖铁,凑出五万人马,交给周德威指挥,南下救援潞州。

晋军抵达前,康怀英用尽了各种办法,始终无法破城。

见强攻不奏效,康怀英改变战术,挖掘类似壕沟的蚰蜒堑,将潞州重重围困起来。打算饿死城内守军。

周德威见梁军势大,便佯攻潞州南面的泽州(今山西晋城)。摆出一副断梁军后路的架势,欲调虎离山,把梁军引出来打。

这显然也是围魏救赵之计,如果玩得好,不仅可以解救潞州,还有机会拿下泽州。

但朱温财大气粗,不怕再开一局。立即又组建了一支援军,前往泽州增援。

周德威见计划落空,改变战术,发挥本方骑兵较多、突击力强、机动性好的优势,派出小股部队不断骚扰梁军的粮道。

你康怀英不是想饿死潞州守军吗?那老子让你也吃不上饭!

唐末五代时期,武运昌隆,中原军队不惧怕野战。

即便对面全员骑兵,己方全员步兵,也不带怕的。

但再苦再难,也得填饱肚子。

梁军后勤补给被晋军搞得时断时续,康怀英担心夜长梦多,遂主动出击,进攻周德威的大本营。

周德威派李嗣源出战,一仗打下来,梁军大败亏输。

朱温得知前线战败,降了康怀英的职,从河北战场调来李思安接替指挥。

李思安同样擅长小部队侦察作战,朱温让他对阵周德威,理论上没问题。

但估计是之前从未挂帅,第一次做主帅的李思安,异常保守。

到任后,李思安只做了一件事,就是在康怀英修建的蚰蜒堑的基础上,又修建了两道夯土城墙。

其中的一道,防备潞州守军突围。另一道防备周德威的袭扰。

这种圆环套圆环的超级军营,被称为“夹城”,又叫“夹寨”。梁军士兵就在两道夯土城墙之间活动。

周德威对夹寨没有破解之法,只能继续袭击梁军的运输线。

就这样,梁军用形似“句号”的工事包围潞州,晋军在梁军外围袭扰,打击补给线,两边都是死扛。

眼见潞州迟迟不能解围,李克用十分心焦,命周德威赶紧想办法。

周德威派李存璋攻晋州。

朱温财大气粗嘛,迅速调兵支援晋州,拒不减少潞州城下的一兵一卒。

大战爆发之前,李克用已经病倒了。

救援迟迟打不开局面,让他的病情骤然加重,。

待转过年来,李克用在忧心忡忡中,渐渐走到人生的尽头。

开平二年(908)正月,李克用感到大限将至,急忙召来李存勖。

据说,李克用弥留之际,拿出三支箭,对李存勖说道:“第一支箭,你帮我讨伐忘恩负义的刘仁恭。你不先拿下幽州,稳定后方,也不可能打到河南去;第二支箭,你帮我讨伐耶律阿保机,那厮当初与我盟誓结义,要一同兴复李唐,却背信弃义,你一定不能放过他;第三支箭,消灭朱温!你要能做成这三件事,我虽死无憾。”

为什么说是“据说”呢?

因为正史就是这么记载的。

如《新五代史·伶官传》开头就写了“世言”。

有没有这回事,作者欧阳修也不能确定,所以强调以下内容都是世间传说。

司马光就很直接了,认为“三箭之誓”不存在,理由是李克用当时与耶律阿保机还没闹到你死我活的地步。

所以《资治通鉴》中,记载了李克用对李存勖另一个版本的临终遗言。

李克用对李存勗说:“李嗣昭忠孝双全,是我最爱的孩子,可他被困在潞州,我已经来不及看他最后一眼,我死不瞑目。等把我安葬,你和周德威一定要竭力救之!”

吩咐完后事,李克用去世,时年52岁。

李存勖是孝子,父亲归西,他哭得不能自已,将自己反关在灵堂,谁也不见。

见此情形,李克用生前的挚友、河东监军张承业推开灵堂大门,走到李存勖面前,以长辈身份说道:“现在内忧外患,没有主心骨可不行。您作为继承人,能不使祖宗基业沦亡,便是大孝。怎么能像个匹夫一样,只知道哭呢?”

说罢,张承业扶着披麻戴孝的李存勗,走出灵堂,来到公堂,接见文武官员。

李克用去世前,因为身体原因,将军政事务交给弟弟李克宁代理。

这导致李克宁权柄既重,趣向者多附之。

李存勖知道,自己能不能顺利接班,首先得过老叔这一关。

于是,李存勖当着众人的面,对李克宁谦让道:“侄儿我年纪尚幼,能力不行。还请叔父您主管军府。侄儿一切都听您的吩咐。”

这招以退为进,让李克宁很被动。即便他想兄终弟及,当众也不便明说。

如此一来,李克宁只好带头下拜,承认了李存勖的领导地位。

但正所谓树欲静而风不止。

李克宁不想争了。他的老婆孟氏,还想行兄终弟及之制。

其养子李存颢,甚至还制定了政变计划:先邀请李存勖到李克宁家来做客,乘机将他扣押。同时派兵诛杀张承业等人,正式拥戴李克宁为河东节度使。最后将李存勖押送开封,借机归顺朱温。

所幸的是,李存颢的阴谋被人偷偷告诉给了李存勖。

谁做话事人,这是家事,可以商量。但投敌卖国,性质就变了。

李存勖无法容忍,遂拉拢张承业,抢先行动,在府中埋伏甲士,一举擒杀李克宁、李存颢等人。

天下没有不透风的墙。

李克用死掉的消息很快传到了潞州前线。

先王去世,得回去奔丧。周德威便率军返回了太原。

朱温得知晋军撤退,比较谨慎,认为战事相持不下,双方都已精疲力竭。李克用这时候死了,很可能是晋军故意释放的烟雾弹,好让梁军以为胜券在握,从而放松警惕。

于是,朱温亲往前线视察督战。

到了潞州后,朱温发现老冤家真的死了,大喜过望。

但转头一看,梁军伤兵满营,朱温又怒了。随即再次临阵换将,罢免李思安,任命刘知俊为潞州行营都招讨使。

刘知俊上任不久,取得一场小胜。

这让朱温信心倍增,认为拿下潞州不在话下,便将刘知俊调往晋州,准备收拾李茂贞。

以当时的形势而言,朱温的判断没毛病。

想想看,除了李存勖,你们听说过李克用的其他亲儿子有能力、有威望吗?

即便是李存勖,此时也是个菜鸟。

相比之下,李克用的九个养子,如李嗣昭、李嗣源,不仅各个才干、威信突出,还都手握重兵。

这帮养子失去李克用的约束后,还不闹翻天?

而一旦河东内讧,后梁的最大威胁就是王建和李茂贞联盟了。

不过,朱温低估了河东集团的凝聚力。他也低估了年轻小伙李存勖的实力。

更要命的是,调走了刘知俊后,朱温让招讨副使,梁军中的“常败”名将符道昭接管留在潞州城外的后梁大军。

符道昭原本是李茂贞的养子。

朱温大战李茂贞时,符道昭作战勇猛,但却有勇无谋,屡战屡败,最终背岐降梁。

此等背信弃义的匹夫,担任副手都够呛。朱温却让他成为前线梁军的实际总指挥,真是昏了头。

可以说,正是朱温不经意间的决定,直接断送了梁军十万精兵。

话分两头。周德威回师,李存勖起初还有些慌。

毕竟那个时代,倒戈相向是常有的事。谁也说不准周德威会不会反叛。

好在周德威认可李存勖的领导地位,主动上交了兵权。

由此,李存勖在短时间内实现了政权的稳定。

内部问题解决,接下来就该解救潞州了。

从开战至今,潞州已被围了一年。城内粮草耗尽,人心浮动。

得亏李嗣昭对李克用忠心耿耿(此时还不知道李克用已经去世),誓死不降。要是换个不靠谱的,潞州怕是早就易主了。

鉴于解救潞州不能再拖,李存勖决定亲自上阵。

梁、晋四十年争霸史中,一场堪称历史转折点的关键性大战,由此拉开序幕。

前面说过,此时的李存勖还没啥名气。

别说朱温了,就连符道昭都瞧不起他。

利用对手对自己的轻视心理,李存勖首先派出一支弱旅南下。

符道昭看到来的都是老弱残兵。更加麻痹大意。

不久,李存勖率主力悄悄离开太原,以一天接近两百里的速度,向南疾驰,与先头部队在潞州以北约四十里的黄碾会师。

开平二年(908)五月初一晚,李存勖借着夜色的掩护,率全军从黄碾南下,前进至距离梁军夹寨大营仅六里的三垂冈。

三垂冈又名三垂山,是由三座挨得很近的黄土岗组成。岗上草木茂盛,适合大军隐藏。

为了保险起见,李存勖令部队在冈上休息,同时派出数名探子,查看梁军大营的动静。

不多时,探子回报:梁军戒备松懈,几乎都在呼呼大睡,连侦察哨都没有放!

李存勖大喜,旋即命全军趁夜逼近夹寨。

老天爷也很帮忙,凌晨时分,大雾弥漫,数十步外便是茫茫一片,什么都看不清,晋军直达夹寨边上,梁军依然毫无察觉。

梁军的夹寨大营,除了两层夯土城墙,外圈还挖有壕沟和一层作用近似于后世铁丝网的“拒马”。

硬件上,梁军的防御非常严密。

但再好的防御设施,也得有人用心防守才行。

符道昭大意轻敌。梁军上下又呼呼大睡。辛苦修建的工事,直接成了摆设。

摸清楚梁军的情况后,李存勖将晋军分为两部分:

第一部分,由老弱兵士和丁夫组成,负责擂鼓呐喊,制造声势,迷惑梁军。同时负责放火,点燃外围的“拒马”,

第二部分,由精兵和李存勖的亲兵组成,分别由周德威和李嗣源指挥,负责进攻夹寨的西北角和东北角。

随着一声令下,攻击开始!

梁军士兵正在睡觉,突然被喊杀声惊醒。待冲出营帐一看:妈耶,到处都着火了!

见识过火灾的都知道,那场面堪比人间炼狱。

曾经的梁军主将康怀贞,经验老道,一见大势不好,率百余名亲卫骑兵夺门而逃。

符道昭还是一如既往地有勇无谋,试图阻止梁军溃败,挽回局势。

但在军队已乱作一团,完全失去控制的情况下,符道昭的努力都是白费。

混乱中,符道昭跌落马下,被晋军当场斩杀!

前任主帅逃跑,现任主帅被杀。梁军完全丧失了抵抗力,战斗沦为单方面的杀戮。

是役,十万梁军被阵斩一万余人,其余逃走。

考虑到朱温登基,刚刚大赦天下,逃走的梁军士卒应该各回各家,不会再归队了。

等于说,十万大军全军覆没。

晋军兵力不详,但肯定不会超过五万人。

两三倍的兵力优势,却被李存勖爆锤,朱温得知战报,惊得说不出话来。

过了好一会儿,朱温才说出了一句名言:“生子当如李亚子!李克用等于没有死。和他比起来,我那些儿子,简直就是一群猪狗!”

朱温之言,并非夸大其词。

虽然损失十万人马对家大业大的朱温来说,不算什么。

但这一战,几乎摧毁了后梁的军事指挥层。

康怀英经此一败,再也没能找回昔日的勇气,梁军就此丧失一位统帅。

李思安也被证明不堪大用。加上葛从周等人的老去,朱温能倚仗的只有镇守在西线的刘知俊了。

而刘知俊不久后,因为朱温的猜忌,转头投靠了李茂贞。

至于朱温自己的儿子,比之李存勖,确实都上不了台面。

李存勖给了朱温当头一棒后,为了进一步扩张势力,将目光转向了河北。

此时,朱温已经调整情绪,也将目光放到了黄河以北。

为了争夺地盘,两边剑拔弩张。

梁、晋争霸的又一场关键战役,一触即发。