油灯作为传统的生活用具,经过几千年的历史演变,积淀了丰厚的文化。从油灯产生的第一天起,就体现着实用与审美两者相结合的灯具艺术美。夜因灯而短,昼因灯而长。小小的油灯拓宽了原始劳作的时间,演绎了人类社会生产力和社会文明的发展进程。

中国油灯的材质丰富多样,每个时代的代表性材质,都会被运用到油灯制作上来,每个时代的文化也会相应地反映到油灯上来。

战国(公元前5世纪一公元前221年)汉代(前202年﹣220年)时期

据考古资料,早在距今约70万至20万年前,旧石器时代的北京猿人已经开始将火用于生活之中,而至迟在春秋战国时期就已经有成型的灯具出现,早期的灯,类似陶制的盛食器"豆"。"瓦豆谓之登(镜)",上盘下座,中间以柱相连,虽然形制比较简单,却奠立了中国油灯的基本造型。

战汉时期,中国油灯高度发展,材质主要有青铜、铁、陶等,其中青铜灯最具代表。这一时期的油灯功能合理,造型生动,装饰富丽。尤其是具有科学理念的功能设计,表现出了前沿性的科技水平。

唐代(618年﹣907年)

唐朝是中国历史上继隋朝之后的大一统中原王朝。唐朝接纳各国交流学习,经济、社会、文化、艺术呈现出多元化、开放性等特点,唐朝的灯具材质和种类也丰富多样。魏晋南北朝时期,随着青瓷技术的成熟,青瓷灯开始取代青铜灯,标志着油灯制作的材质逐步多元化。

由于唐代经济的高度发达,铁、锡、银、玉等新材质不断运用到油灯的制作中,实用兼装饰或纯装饰性质的灯开始大量出现,这些新的灯具或灯俗烘托了那个时代盛世,成为千古流传的佳话。

宋代(960年﹣1279年)元代(1271年﹣1368年)

宋代的京师"每一瓦陇中皆置莲灯一盏"、"茶坊每五更点灯","向晚灯烛荧煌,上下相照",继续着盛世的辉煌。而"书灯勿用铜盏,惟瓷质最省油"则开始意思到如何节约油来制作油灯了。始于唐代的省油灯到宋代则广为流行。宋代是数千年来唯一取消了宵禁政策的封建朝代,宵禁既为夜间经济的发展提供了基础,也是灯具得以发展的根本保障。

宋代技术较之前朝有很大的进步,从照明的资源到照明的器具,都已相当完善。特别是灯具的发展,各式各样的灯具不但点亮了宋朝的夜色,其赏心悦目的造型也为文人们提供了更多吟诗作对的素材。

元代的油灯基本上延续了宋制。

明代(1368年—1644年)

明代是中国古代灯具发展的又一个重要时期,最突出的表现是灯具和烛台的质地和种类更加丰富多彩。在质地上除原有的金属、陶瓷、玉石灯具和烛台外,又出现了玻璃和珐琅等新材料的灯具。种类繁多和花样不断翻新的宫灯的兴起,更开辟了我国灯具史上的新天地。

明代古灯发展很重要的成就是大量植物油成为制蜡原料,使蜡烛逐渐成为了主要照明燃料。特别是宫廷,更是把蜡烛作为主要照明燃料,宫灯和烛台基本上用的都是蜡烛。

清代(1644年—1912年)

清代的青花灯和粉彩油灯成为新的时髦,制灯匠人把绘画引入到灯的制作装饰中,又切合了时代的风尚。清代的油灯整体造型上并没有什么特别之处,但是受到宫廷审美倾向的影晌,装饰繁富,图案细密。民间油灯则呈现出多样化的取向,在造型上往往和实用结合,体现出功用上的特点。清代以来的各地民间油灯,丰富样,在材质、工艺、造型上具有浓烈的地方色彩。

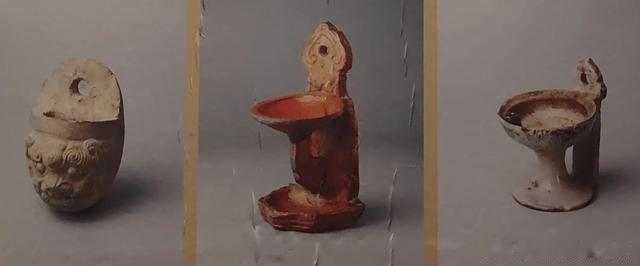

省油灯

省油灯始于唐代而兴于宋代。宋代的"省油灯"又叫"夹瓷盏","一端作小窍,注清冷水于其中,每夕一易之。寻常盏为火所灼而燥,故速干。此独不然,其省油几半。"(陆游《老学庵笔记》)省油灯的外形和普通灯盏相似,但它盛油杯的杯壁却比普通的厚很多,因为它的内外壁之间有一个中空的夹层,其壁的外侧面有一个小圆嘴(或圆孔),它用来向夹层中注水。因为水可以降低油面温度,避免油经加热后迅速蒸发。

这种省油灯的型制不同,省油效果也不一样,据测试,省油可达20%-30%,夏季比冬季尤为明显。省油灯除了实用的意义外,民间还以它作为一种对人的品评的专用词语,在民间俚语中常会说某人"不是省油的灯",它是"省油灯"的对立面,通常是指那些招惹是非、不安分守己的人和事。

老鼠灯

“小老鼠,上灯台,偷油吃,下不来。

喵喵喵,猫来了,叽里咕噜滚下来。”

这首被称为"是世界上最优秀的儿歌之一"的《小老鼠》,代代相传,流播广泛,深受儿童喜爱。它表现了与灯相关的曾经是基层的社会生活,是农耕文明中特有的产物。鼠在十二生肖中列为首位,在传统民俗文化中,老鼠也经常被刻画在日常器物上,代表丰收。

酥油灯

酥油灯,顾名思义就是用酥油作为主要燃烧的原料,让其保持长时间的燃烧和照明效果的灯具,有点像蜡烛的工作原理,酥油灯的使用主要在我国西藏地区的寺庙、佛堂、等地方。

百狮灯

自汉代以来,由于丝绸之路的开通,狮子及其艺术形象被引入中国。古人见到狮子威武雄壮,给人以王霸之气,后被历代帝王视为神兽、祥瑞。在古代,狮子与佛教也有着莫大的关系,狮子作为文殊菩萨的坐骑,被佛教称为"灵兽",有着护法辟邪的作用。随着佛教的传入和佛教的流行,狮子也成为古代中国老百姓心中的守护神。

古人为了辟邪以及吉祥好运,就将狮子的形象装饰到生活各个方面使用,古代灯具的制作中,也大量使用了狮子的形象。

古代制灯匠人精心制作的古狮灯材质多样、大小不同、形象各异;有的威武霸气,有的憨态可掬,承载了人们对美好生活的希望和对人生的无比热爱与眷恋。

莲花灯

莲花有四德,一香、二净,三柔软、四可爱。因此莲花便承担了佛教的象征使命。对佛门而言,莲花是极高贵、神圣之物。莲花的形象,也常出现在油灯之上。莲花灯倾注着中国劳动人民的朴素情感并以其独特的艺术思维浓厚的生活气息,焕发出现代传统民俗艺术的独特光彩。灯代表智慧,驱除黑暗,智慧照亮人生;还有更深一层的意思——燃烧自己,照耀别人。

铁灯

铁器,是人类社会生产发展的又一次飞跃。中国劳动人民早在3300多年以前就认识了铁,春秋战国,出现生铁冶炼工艺,中国开始使用铁器的年代目前尚无定论。考古发现最早的铁器属于春秋时代。战国中期以后,出土的铁器遍及当时的七国地区,应用到社会生产和生活的各个方面,在农业、手工业部门中并已占居主要地位,最早的铁灯也出现在这个时期,但普遍造型简单。至明清之际铁灯又大量出现。

石头灯

灯起源很早,在古代我们的祖先很早就在使用石头灯具。古时候的石灯外形比较简单,只要稍微有灯的雏形就好了,而用途也仅限于照明。随着时间的推移,后来制作的石头灯具造型逐渐丰富多样,有羊灯、猴灯、熊灯或狮子灯等多种动物灯,也有花卉纹灯、人俑灯等多种。这些形态万千的石灯象征着吉祥如意。

青花瓷灯

青花瓷,又称白地青花瓷,常简称青花,是中国瓷器的主流品种之一,属釉下彩瓷。青花瓷是用含氧化钴的钴矿为原料,在陶瓷坯体上描绘纹饰,再罩上一层透明釉,经高温还原焰一次烧成。钴料烧成后呈蓝色,具有着色力强、发色鲜艳、烧成率高、呈色稳定的特点。明清之际,青花瓷灯被广泛应用,留下了大批的不同造型、不同题材的青花瓷灯。

珐华彩油灯

珐华,又称珐花或者法华。元代出现在山西蒲州、阳城一带。其胎体酥松,为陶胎轮制或手工成形。主要釉色为蓝、青、紫,并辅以绿、白、黄等色。明代的珐华器特色鲜明,独树一帜,久负盛名。这时期制作的珐华彩油灯造型丰富,色彩艳丽。

特色油灯与百狮灯

古代灯具主要是蜡烛和油灯,材质和造型精美别致,而且种类繁多。古灯所用燃料,也在不断演进。此前的火把、火烛,只是燃烧自身来照明,有了灯具才改变了这一状况。早期照明的燃料,可能有松脂,紧接着就是动物油、植物油,后来又有了蜡烛,近代又使用煤油等燃料。电灯的广泛使用和普及后,各式各样的古灯也因此逐渐退出历史舞台。

动物灯

灯作为照明的工具,实际上只要有盛燃料的盘形物,加上油和灯芯就能实现最原始的功用。而具有一定形制的灯的出现,则是人类将实用和审美结合的成果。随着科技与审美的发展,具有一定造型和装饰的油灯开始在民间广为使用,很多动物的形象开始出现在油灯上,如大雁、熊、狮子、龙、马、大象、鸡……

壁灯

古代的灯具设计,造型和功能各异,它不仅仅是照明的工具,还是一件件精致的工艺品。不同的灯都有其特别的功能和寓意,是古人将实用和审美完美结合的成果,壁灯就是丰富的古代灯具中的一员。

壁灯,顾名思义就是可挂在墙壁使用的灯具,一般呈" L "型,顶部有圆形穿孔,用来挂于墙壁,灯身形状各异,图饰也丰富多样。

老鳖灯

中国古代社会生活中,不同的场合,会使用不同功能和造型的灯具,人们会根据灯的外形特点,来定名一些特殊灯具,老鳖灯就是其中之一。

老鳖灯在古时候用于室外公共照明,其形状像一个伸长了脖子的鳖,灯的脊背上有添注灯油的圆口;灯头较大,能顶三四级风。过去在庙会夜市上做买卖,以及唱夜戏的,都会用鳖灯照明。

灭蚊灯

据文献记载,目前可见的实物灭蚊灯出现在明朝。灭蚊灯有铜、锡、玻璃、陶瓷几种。灭蚊灯的灯身如葫芦状,灯身的侧面开有一扇喇叭形的大口,灯置其中,点燃后,气流从大口中进入,从上面的烟道排出,趋光而来的蚊虫很容易被吸入而烧死。

灭蚊灯无疑是古人发明创造的一项黑科技。

人物灯

人物灯,始见于战国中晚期,早期多为铜制,亦有陶制品。在汉代灯具中占有相当的比重,其造型均作人物持灯状。灯的人俑形象有男有女,持灯的方式丰富多样,人物灯在明清之际也大放异彩,童子灯和仕女灯较为常见。

人物灯具的设计与制作已在中国历史上传承了数千年,所留下的文物给后人带来说不尽的话题。

莲花灯

莲花有四德,一香、二净,三柔软、四可爱。因此莲花便承担了佛教的象征使命。对佛门而言,莲花是极高贵、神圣之物。莲花的形象,也常出现在油灯之上。莲花灯倾注着中国劳动人民的朴素情感并以其独特的艺术思维浓厚的生活气息,焕发出现代传统民俗艺术的独特光彩。灯代表智慧,驱除黑暗,智慧照亮人生,更深的意思它代表燃烧自己,照耀别人。

铁灯

铁器,是人类社会生产发展的又一次飞跃。中国劳动人民早在3300多年以前就认识了铁,春秋战国,出现生铁冶炼工艺,中国开始使用铁器的年代目前尚无定论。考古发现最早的铁器属于春秋时代。战国中期以后,出土的铁器遍及当时的七国地区,应用到社会生产和生活的各个方面,在农业、手工业部门中并已占居主要地位,最早的铁灯也出现在这个时期,但普遍造型简单。至明清之际铁灯又大量出现。

制灯模具

在古代,模具称谓是"范",早在5000—7000年前,人类就开始使用了模具。我国的模具使用历史中,曾先后出现了泥范、石范、陶范、铜范以及铁范、熔模等这样一些模具制作方式。泥范、铁范、熔模被称为先秦"三绝"。泥范因易损坏,古代世界使用较少,但在我国却大量使用,是先秦时期铜器铸造的基本范型,并一直沿用到近代的砂型之前。

所谓"遇千灯难得一模",古老的制灯模具实物是极为少见的,因为在历代灯具生产历史中,模具都是极少于灯具的。

灯是光明的身影,吉祥的背影,幸福的剪影,是古代人民生活的历史缩影,它起源于火的发现和人类照明的需要。据考古资料,早在距今约70万至20万年前,旧石器时代的北京猿人已经开始将火用于生活之中,而至迟在春秋时期就已经有成型的灯具出现。灯的使用,让人类思考和活动的时间大大加长,于是,文明在灯下慢慢起步。

油灯虽小,却在历史上与人们的生活关系密切。不同形制的油灯,既矗立于庙堂之上,又献身于江湖之远,既常伴于佛前龛上的晨钟暮鼓,又生发于文人墨客的咏叹之就,其造型的变化,既体现了礼制的规则,又紧密联系了社会不同发展阶段的生产能力和科技水平。

煤油灯

常明古灯博物馆馆长张三风十余年来收藏民间古灯千余件,本馆展出713件,时间跨度二千余年,让观者从精巧的造型、多样的材质中品味民风民俗及地域文化,并从中领略历代灯具创作者们的精巧制艺,传承中国民间古灯文化。

摸古灯,如同触摸历史;与灯对视,仿若与古为徒。