1949年1月22号那天,傅作义让北平的25万国民党军队,慢慢离开市区,加入到我们队伍里来。这事儿传到绥远后,孙兰峰挺不在乎的,他跟人说:“我觉得傅将军这辈子的好名声,怕是要栽在这儿了。”

按理说,孙兰峰肯定是全力挺傅作义起义的,他和董其武被看作是傅作义的左膀右臂,在傅作义一手打造的“绥远系”军队里,他们俩的位置,别人根本撼动不了。

但这时候的孙兰峰,心里头全是“不甘心”的念头,对我军之前把他打得一败涂地的那事儿,既害怕又记恨。董其武悄悄飞去北平找傅作义商量时,孙兰峰却在那观望,不直接站队支持傅作义,心里面对起义这事儿挺抵触。

孙兰峰老家在山东滕县,17岁那年,他跑到山西去当了兵。不过因为他不是山西本地人,所以升官挺慢的。后来,他加入了傅作义的队伍,这才慢慢受到重用,开始崭露头角。

傅作义在晋绥军里混得早,大家都说他是位厉害的将领。不过呢,因为他不是阎锡山那“五台系”的人,阎锡山虽然认可他的军事本事,可心里头还是对他留着一手,时刻提防着。

傅作义后来搞了个叫“绥远系”的军事团伙,里面那些大头头,大部分都是来自山西、绥远、陕西这三个地方的人。

孙兰峰这人脾气急,一碰到不顺心的事儿,就爱翻旧账。有好几回,他直接在傅作义面前嚷嚷:“傅先生,咱俩不是同乡,看来我是不讨您喜欢呐。”

傅作义当上华北“剿总”的头儿后,孙兰峰也升为了兵团司令,可他那直性子还是没变。有次他直接闯到傅作义的司令部,在众多参谋眼皮子底下,冲着傅作义就嚷嚷:“我老孙别的都没毛病,就是老家那块儿写错了一个字!”

说起来也挺好笑,就是把籍贯里的一个字给搞错了,把“山西”写成了“山东”。傅作义一听这事儿,真是又好气又好笑,然后就赶紧把孙兰峰给劝走了。从这事儿就能瞧出来,孙兰峰的脾气那叫一个急。

抗战全面打响后,鬼子攻打太原,阎锡山赶紧召集大家开军事会议。会上,晋绥军的那些将领一个个闷头不响,谁也不吭声。最后还是傅作义挺身而出,说要带着35军死守太原。在太原保卫战那会儿,阎锡山的表现挺让人捉摸不透。傅作义的部队打得伤亡很重,又没援军,可他就是不下令撤退。最后,还是蒋介石出面,以军委会的名义发电报,让傅作义的部队撤了下来。

傅作义离开太原后,阎锡山立刻给军委会发电报,说太原会战后期打败仗都是傅作义的错。阎锡山这招可不高明,老蒋见状,赶紧拉拢傅作义,不仅让他部队人数增加,还封他为第二战区北路军总司令部的上将总司令。

1938年12月份,傅作义被提拔为第八战区的副司令长官,同时还管着第二战区的北路军,这就算是跟阎锡山那边彻底分开了,自己单干了。这么一来,阎锡山手底下的部队再叫“晋绥军”就不太合适了。

孙兰峰是傅作义手下的猛将,在傅部跟日本鬼子打仗时,他多次立下大功。有人拿董其武和孙兰峰跟三国里的“关张”相比,董其武这个人稳重,脾气硬,练兵有一手,所以他就像是“关羽”;而孙兰峰呢,性子急,打仗爱冲在前头,用骑兵用得特别溜,跟“张飞”挺像。他手下的兵还编了句顺口溜,“孙兰峰,急性子”,这话说得一点没错,把他的性格全给概括了。

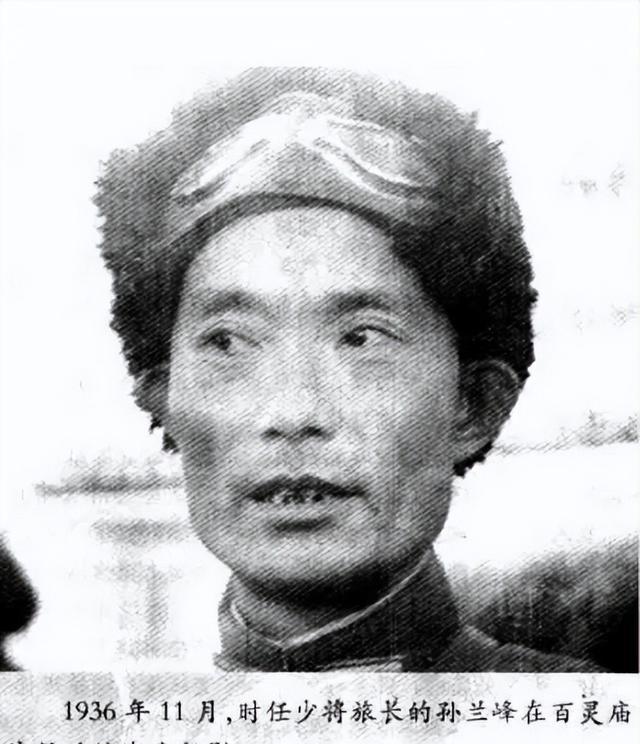

傅作义队伍跟日本鬼子打的时候,最出名的两场胜仗就是百灵庙和五原。在这两场硬仗里,孙兰峰的兵就像是一把锋利的刀,专门偷袭敌人,打他们个措手不及;董其武那边呢,主要是步兵,有时候攻城,有时候打增援。傅作义这个人挺会用人的,他看董其武和孙兰峰各有各的本事,就给他们分了不同的活儿干,安排得挺到位。

1947年快到年底的时候,老蒋直接下令,把北平行辕给撤了,还有张垣和保定那两个绥靖公署也一样。然后,他搞了个华北“剿总”司令部,让傅作义去当总司令。

傅作义抵达北平后,把绥远的管理事务交给了董其武,就是那位国民党绥远省主席兼保安司令。接着,他又扩充了“绥远系”的军队,成立了十一兵团,并任命孙兰峰当兵团司令。孙兰峰不光是兵团司令,他还同时兼顾着国民党察哈尔省主席和张垣警备司令的职务。

1948年12月对傅作义来说,简直是晴天霹雳。就在这短短一个月里,他的“绥远系”大部队几乎被我们打没了。先是他的头号王牌35军,除了一个留在北平的师,其余的全被我们围在了新保安。然后,傅作义派去救35军的104军,半路上自己也被我们打光了,军长安春山只好装成烧火的逃回了北平。没多久,新保安也被我们拿下了,35军的军长郭景云没办法,自杀了。再往后,孙兰峰带着张家口的5万多守军想跑,结果大部分又被我们消灭了,就孙兰峰自己带着几个骑兵溜走了。

接连三次被打败,傅作义手下的精兵强将都快拼光了,这对他的打击真的很大。孙兰峰逃到绥远后,一见到董其武,两人就忍不住感慨万千。毕竟,35军和104军是董其武和孙兰峰以前分别当军长时的老底子。

北平城安稳解放后,董其武悄悄去找了傅作义,回来后跟大伙分享了他见到的和听到的事儿。可孙兰峰听了却不以为然,他觉得董其武瞧见的那些情况可能并不靠谱。

那时候,华北的中统和保密局那些大大小小的特务,一股脑儿全跑到了绥远。特务头子张庆恩、史泓这些人,看到董其武立场坚定,便转而把心思放到了其他军事将领身上,其中,孙兰峰就成了他们极力想要拉拢的对象。

张庆恩和史泓对孙兰峰讲:“傅长官这回可是栽了大跟头,好几十万人把枪一放,他自己却被关了起来,听说用不了多久就要掉脑袋。我们真心觉得傅长官太冤了,也希望孙长官你可千万别走上他的老路。”

董其武跟孙兰峰说,他到北京见傅作义那会儿,傅作义看起来精神头十足,北京的老百姓也都乐呵呵的。可孙兰峰听完,心里头还是犯嘀咕,不太相信这事儿。

傅作义了解到孙兰峰那边的情况后,赶紧派人过去见他。可没想到,孙兰峰直接跟来的人说:“除非傅作义本人来见我,不然你说破天,我也不会信你一句。”

孙兰峰这么做,是不是意味着他对傅作义的态度有所改变呢?其实并不是。孙兰峰和傅作义之间的感情非常深厚,他们已经打了二十多年的交道,经历过生死,情谊特别重。主要是,孙兰峰的一些想法还没能完全转过弯来。

为了推动绥远起义成功,傅作义不顾自身安危,冒着可能被特务谋害的危险,亲自奔赴绥远。绥远那边负责军政的大佬们,很多都是傅作义以前的部下。傅作义一到,那些原本还在犹豫观望的人,也都开始倾向于起义了,这让董其武心里踏实了不少。

听说傅作义到了绥远,国民党就开始使手段了,他们一边派跟傅作义、董其武他们关系挺好的徐永昌去绥远,想说服他们带着队伍往西边撤。徐永昌还带去了一些“好处”,说是老蒋、李宗仁、阎锡山他们都发话了,只要傅作义肯去广州,就能当国民党东南的军政长官,要是他不想再做官了,还能给几十万美元让他出国享福去;董其武呢,就让他当西北军政副长官,还说军政长官马步芳只是个临时的,过段时间就让董其武来当正的。

傅作义和董其武笑着摆手拒绝了提议,随后反过来动员徐永昌加入他们的起义行列。徐永昌一看劝不动他们,就转头去找别人。徐永昌在晋绥军里资格老,以前还是孙兰峰的上司。这让孙兰峰左右为难,最后干脆躲到医院里去了。

徐永昌眼看事情没法按原计划进行,于是也找了个借口,说自己身体不舒服。但当他听说起义行动马上就要开始的时候,没办法,只能赶紧坐上飞机走了。

1949年9月18日,绥远起义的通电签字仪式上,董其武率先完成了签字。他签完后,顺手拿起旁边的一个小茶碗,倒扣在了自己名字的后边,意思是等孙兰峰来补签。其他人一看董其武这么做,也都明白了他的意思,于是就按照顺序一个个地签了字。

傅作义听说孙兰峰还没签字,就直接跑到医院去看孙兰峰,这家伙正装病呢。绥远起义这可是大功一件,但傅作义却直截了当地说,他不会在通电上签字,打算把大功都让给董其武和孙兰峰。孙兰峰一听,心里头那个感动啊。傅作义这次也没费多少口舌,孙兰峰立马就表态了:“咱俩风风雨雨几十年了,跟亲兄弟没两样,就算前面是个火坑,我也得跟着你往里跳!”

后来,孙兰峰在董其武特意给他留的位置那儿,签上了自己的名字,这样一来,他就成了绥远起义中,董其武之后的第二号重要人物。

之后,毛主席在政协的大会上碰见了那些起义的人。聊起程潜和陈明仁在长沙起义的事,他说到,那时候起义的部队,有一大半后来都散了,但绥远起义的几万人却都完完整整地留了下来。

程潜,这位昔日的国民党大佬、陆军中的顶级将领,不由得心生感慨:“我哪能和傅作义相提并论啊。我们是朋友间的搭档,人家那边可是亲兄弟般的团队,董其武、孙兰峰跟傅作义的关系,铁得跟一家人似的!”

起义之后,董其武陆续接手了绥远军政委员会的副主席位置,还当上了绥远军区的副司令员,后来又做了志愿军第23兵团的司令员,以及全国政协副主席这些要职。到1955年那会儿,董其武被授予了上将军衔,跻身“开国上将”的行列。

董其武一听说要给他上将军衔,赶紧写了封信表示不要,他觉得这军衔给得太高了。他把信递给杨成武,让杨成武帮忙转给毛主席。

毛主席读罢信件,吩咐杨成武对董其武说:“董其武是大家公认的起义将领,照他的功劳、付出还有资历来看,上将军衔那是应当的,谁要是说不行,咱也不能给他降。”

董其武后来两次申请想成为党员,但上面考虑了下,觉得以董其武的身份地位,在党外做事可能更方便。到了1982年,董其武已经83岁了,他又一次提出了入党申请,这次终于被同意了。董其武激动得眼泪都快出来了,他拿起笔就写:虽然明白得有点晚,但我的志向不会变,我愿意把剩下的日子都奉献给人民。

孙兰峰起义以后,就被提拔做了绥远军政委员会的副头头,接着还接连当上了好几个大官。

过了好些年,说到绥远起义这事儿,孙兰峰对傅作义和董其武在那关键时候伸的援手,心里头还是满满的感激。他还特意提到个小插曲,董其武在自己的回忆录里头,把孙兰峰签字的时间写成了9月19日的凌晨,可实际上,孙兰峰是在那天清晨才签的字。虽说凌晨和清晨都在同一天里,但这里头的差别,大家心里都明镜似的。