“国语”在我国的发展历程中经历了多次变迁,从最初的“雅言”到明代的“金陵雅音”,到清代的“北京官话”,乃至今天的“普通话”,都是一个特殊时期的东西。“官话”是清朝的一种语言,清朝的士大夫们在学习和宣传北京官话,在康熙时期,他们在南部地区推行了以北京口音为基础的官话,成立了“正音书馆”和“汉语编辑小组”,并将那时流行的官方语言称为“国语”。网上有一种传言,民国初期,有一种方言差点变成国语?这是真的么?

许多人特别是南方人说,在民国时期,广东人一张票就变成了华语,并且说得头头是道。据说,在民国颁布华文的时候,粤语的声音很高,因为当时的广东人很多,孙中山提出用北洋方言做普通话,以便将来一统天下。最后,粤语在一张选票上输掉了比赛。

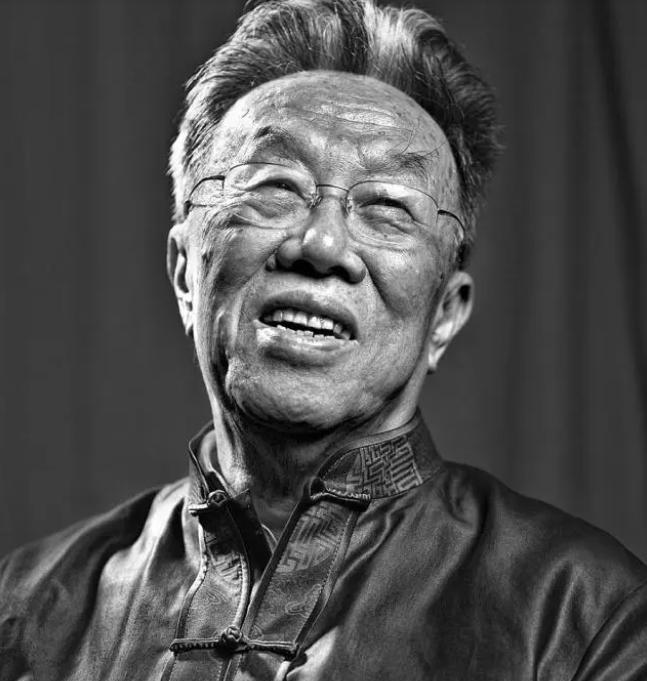

王蒙则持另一种看法,他举例说:「在中华人民共和国成立以后,华文就成了官方语言,延续了历朝的国语,我到洛阳,听洛阳的人说,这句话其实就是洛阳的土话,可是在华文的选择上,洛阳却以一张之差输掉了,当时我都快相信了。然后我到陕西,陕西人告诉我,在选择普通话的过程中,我只能选择陕西方言和北京话,而陕西方言却少了一张。”

因此“一票之差”这一说法在各地都存在分歧,因此,究竟是哪个方言最初“差一票”变成了普通话?咱们到二年一次的校务会议上看看。

这次会议是蔡元培主持的,是我国的开国教育部长,也就是北京大学的主席,负责审核每个单词的发音,也就是所谓的“国音”。这些成员都是由国家教育局聘请的,还有各省推荐的两名有文化有地位的人士,再加上一个海外华人的,总共八十多人,其中有一半都是教育部的。

要知道,当时参加会议的许多人都是来自北方,而广东则仅有四个人,根本无法在粤语与北语之间进行较量,因此粤语与普通话之间的差距几乎可以说是流言。由于各地都有不同的人员,因此,为确保公正,采取一省一张选票。

会上总有一些争论,因此难以达成一致,有的人因不满多数人的意见而愤怒离开,有的人则要为自己的语言而奋斗,结果争论得如此厉害,以致于那时的议长们都辞职了。最后,决定将北边的官话作为汉语,暂时使用一种拼音的方式。因此,洛阳方言和陕西方言中的“差一票”变成了汉语,也仅仅是一个神话而已。

我想,那时的确切票数,尽管目前尚不清楚,但肯定是以绝对的优势赢得了这场比赛,或许还有“差一票”,但绝不会有一种语言因为少一票而被定为华语。

就人数来说,北方的方言人数多,而且像北方官话,江淮官话等方言差别不太大。而吴语粤语闽南语南方的人口少,差别大。应该是考虑了大多数人能接受的承受力

粤吹又要来刷存在感,

普通话除了读,还要写。所以任何方言定为普通话都行,唯独写出来满篇火星文的地区不行。

应该是客家话。

北京话相比较各地方言更容易听得懂。

应该从河南和湖北中选一个做国语

四川话

[得瑟]广东话万万不可能做普通话,书面和口语差的不是一星半点