1935年5月,长征的红军队伍,走到了生死攸关的时刻。

此时,红军的队伍已所剩无几,饥饿、疾病、疲惫让每一个战士的身体都濒临崩溃。

而队伍背后是数十万国民党军的紧追不舍,前方则是波涛汹涌的大渡河。

大渡河凶险万分,曾让无数英雄葬身其中,其中包括石达开。

这些历史也提醒着毛主席:如果此次渡河不慎,红军可能就此失去一线生机,整个革命将会因此毁灭。

就在这种生死攸关的关键时刻,一位年迈的老秀才出现在毛主席面前,这个曾亲眼目睹石达开失败的老人,用一句话救了2万红军。

那么,这位老秀才是谁?他又留下了怎样的话?

石达开的败局

石达开的败局1935年5月,毛主席带领着2万红军来到了大渡河的安顺场。

彼时,每一位战士都疲惫不堪,但更凶险的是,队伍后有国民党的20万追兵前有大渡河。

这种情况下,毛主席知道,如果这次过河失败,红军将面临全军覆没的局面,但石达开的历史遗憾又实实在在的发生过。

石达开对于很多熟悉中国近代史的人来说,是一个无法忽视的悲剧。

他原是太平天国的重要将领之一,勇猛无畏,曾立下赫赫战功,但最终却因一时的决策失误,将整个大军送上了绝路,而大渡河成了他失败的标志性地点。

1863年,石达开率领四万大军来到大渡河安顺场,意图突破重围,继续向四川挺进。

他先遣的骑兵本应留在对岸,稳固河口的防线,却因他轻敌的决策,被命令全数撤回,浪费了宝贵的时间和精力。

而当石达开和他的部队最终决定强行渡河时,水位上涨,暗礁遍布,通道狭窄,任何一丝疏忽都可能导致全军覆灭。

最令人痛心的是,石达开因为一时的个人喜好,设宴庆祝一个家事,竟然让全军停滞了三天。

三天的时间,让大渡河的水位迅速上涨,过河的时机彻底错失,待到石达开重整队伍,准备再次渡河时,已是山穷水尽,敌军早已包围,将其困死在大渡河的两岸。

毛主席在大渡河的此刻,心中不禁浮现出石达开的悲剧,那个昔日的英雄,最终死于过于轻率的决策、对地形的忽视、以及未能抓住最佳时机的自负。

这一切,令毛主席更加深刻地意识到,红军的长征不仅仅是一次行军,更是一场艰苦的智勇之战,每一步都不能有丝毫的马虎。

同时,他也心中暗下决心:绝不重蹈石达开的覆辙。

这时候,毛主席的心态不再是单纯的沉思,而是瞬间跳跃出几步,他开始设想着未来的行动,并考虑如何利用地形与敌军的疏忽寻找出路。

大渡河的危险,他早已察觉,这里的水流急速,河面宽阔,且地形复杂,难以迅速找到适合渡河的地方。

如果贸然渡河,红军便可能全军覆没,可若停留不前,敌人必定迅速合围,红军将失去最后的喘息机会。

毛主席的沉思

毛主席的沉思就在毛主席沉思之际,警卫员走过来轻声汇报:“主席,李富春主任找到了一位本地的老秀才,说是见过当年石达开兵败大渡河的情况,或许能提供一些有用的建议。”

毛主席听后,眼睛一亮,随即点了点头:“这正是我们需要的。”

不久,李富春带着老秀才宋大顺在深夜来到了毛主席的身边去。

其实换做平时,毛主席一定是要亲自去拜访的,但那时毛主席因长途跋涉,脚底下都是脓疮血泡,实在不能再强撑着走路。

老秀才身穿一件褪色的布衫,脚蹬青色布鞋,脸上虽有岁月的痕迹,但眼神依旧明亮。

面对毛主席时,宋大顺也并未表现出一丝畏惧或紧张,反而从容不迫地与毛主席交谈。

毛主席开门见山地询问道:“老先生,您能否为我们提供渡河的建议?石达开当年就是在这里失去了队伍,红军不能再犯同样的错误。”

宋大顺思索片刻才开口:“石达开当年失败,是因为未能及时察觉到大渡河的变化,安顺场的水位有规律可循,夏季水量猛增,急流湍急,不适合直接渡过,他未能预见到这一点,错失了最好的渡河时机,至于您红军的情况,安顺场渡河绝无可能,但大渡河上游却有一线生机。”

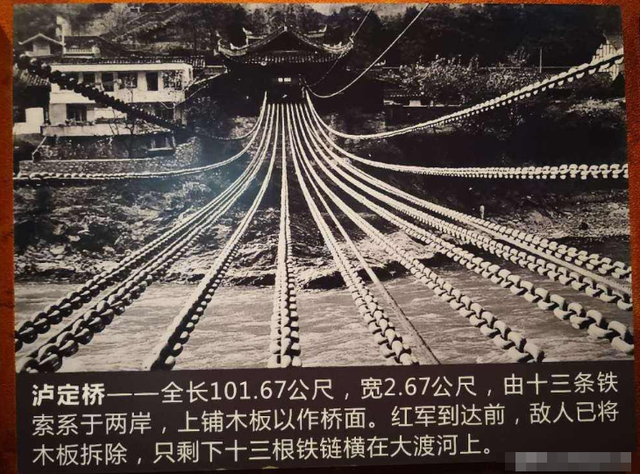

毛主席看着老秀才心中暗自期盼,宋大顺则继续说道:“大渡河上游约有三百里处,有一铁索桥,名为泸定桥,桥虽不大,但坚固耐用,若您能够先行征服泸定桥,那便能为红军渡河争取时间,走上生路。”

听到这里,毛主席心中一震,他深知,泸定桥若能掌握,便是打开了通向生死抉择的钥匙。

有了主意后,毛主席向老秀才表示了感谢,而临走前,老秀才又说了一句话:“切记在路上不要停留。”

正是这句话在之后一直提醒着毛主席,使得队伍一路上都不敢有丝毫停留,并及时赶到了泸定桥,也救了2万红军。

飞夺泸定桥

飞夺泸定桥1935年5月29日清晨,泸定桥西头的山峦被晨曦染上一层柔和的金光,但这片宁静却无法掩盖即将爆发的战斗。

在红军的指挥部内,紧张的气氛弥漫开来,毛主席的命令已经下达,红军将以最快的速度突破敌人的封锁,抢占泸定桥,确保渡河的安全,时间不容许他们再有丝毫延误。

毛主席站在指挥部的简陋桌前,此时心中已有了明确的计划,他知道,这一场战斗决定了红军是否能够走出绝境,是否能继续前进。

泸定桥的掌控,不仅关乎红军是否能够顺利渡过大渡河,更关乎红军长征的成败,可以说,这是一场与时间赛跑的战斗,每一秒钟都至关重要。

在战斗前的准备中,毛主席决定将红军分为两路:一支队伍从安顺场方向继续渡河并前往泸定桥;另一支队伍则负责提前控制泸定桥,确保主力的顺利过河。

对于这支部队来说,行动的迅速与果敢是唯一的选择,因为敌军的反击可能随时发生。

天色尚未完全亮起,队伍便已经整装待发,准备迎接那场势必决定命运的战斗。

与敌军的距离越来越近,但红军战士们并未因疲惫而退缩,相反,每个人的心中都燃烧着一股强烈的斗志——他们要保卫泸定桥,为红军争取时间与生机。

此时的敌军,虽然早已得知红军的动向,但他们依然低估了红军战士们的速度和决心。

川军试图在泸定桥附近布下重重障碍,但这并未能有效阻挡红军的进军步伐,队伍以最快的速度前进着,每一步都充满着风险,但没有任何退缩的空间。

终于,在29日的下午,部队赶到了泸定桥西头,正好与敌军展开了生死较量。

在敌军猛烈的火力下,红军战士们以精准的火力回应敌人的进攻,而桥上的红军战士并未因此后退。

突击队员们没有丝毫犹豫,迅速踏上了摇晃不定的桥索,寒冷的铁链在他们脚下发出沉闷的响声。

敌人的火力不断压制过来,每一个跨步,都是对生命的挑战,但红军战士们凭借着钢铁般的意志,没有一人停下脚步。

子弹不断擦过他们的身体,但他们依旧毫不动摇,继续向前冲刺。

就在敌人最猛烈的火力下,红军的突击队员们成功地在铁索桥上占据了位置。

随着突击队员的成功突破,红军的火力压制逐渐占据上风,敌人尝试点燃大火,试图阻挡红军的前进,但这未能有效阻止红军。

战士们拼死守住阵地,用自己的身体为桥上的同伴提供掩护,随着更多的红军战士陆续突破敌人的封锁,泸定桥的控制权最终被红军牢牢掌握。

这场战斗虽然极其惨烈,但红军凭借着勇气、智慧与坚定的信念,成功夺取了泸定桥。

毛主席在接到胜利的消息时,心中的石头终于落地,泸定桥的掌控,为红军的北上提供了宝贵的保障,也使得敌人失去了包围红军的机会。

在战斗的最后,毛主席站在指挥部内,看着地图上泸定桥的标记,内心涌动着一种从未有过的情感。

泸定桥的胜利,标志着红军在长征中又迈出了至关重要的一步,毛主席明白,这不仅仅是一场军事上的胜利,更是一场精神上的胜利。

红军的战士们,用他们的血与汗书写了一个永不屈服的传奇。

当然,那位老秀才也是功不可没,不,更准确的来说,是每一位战士都功不可没,尤其是飞夺泸定桥的22位勇士,他们的无畏和勇敢将用永远被后人铭记。

革命年代是艰苦的,也是无数人想象不到的艰难,而历史也永远不会忘记革命年代为之付出的每一个先辈。

【免责声明】:文章描述过程、图片都来源于网络,为提高可读性,细节可能存在润色,文中部分观点仅为个人看法,请理性阅读!如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!