1983年的某个夏日,伊朗考古队在一处干燥荒凉的戈壁上进行常规发掘时,意外发现一卷蒙尘已久的羊皮纸。

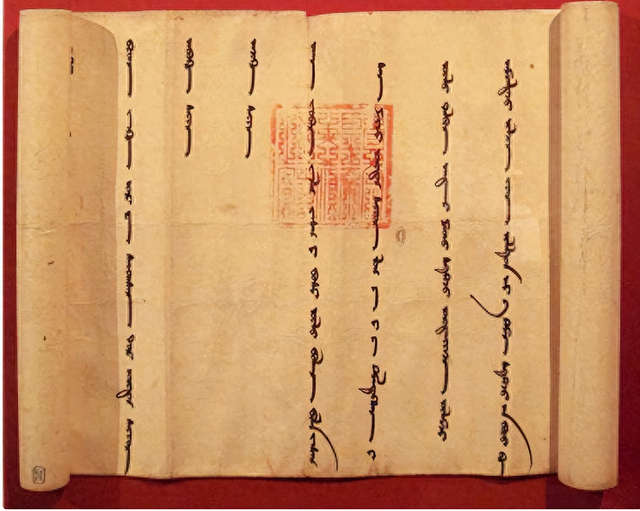

在翻检羊皮纸时,现场专家惊愕地意识到,这张纸上的印章竟不是阿拉伯文字,而是清晰可辨的中国汉字。

这一幕让现场所有人怔住了——为何在波斯腹地出土的文书上,会出现中国的印章?

那么,波斯,那个曾盛极一时的西亚强国,真的曾在元朝的统辖之下?波斯与中国,又是否曾有过比我们所知更紧密的联系?

波斯古国

波斯古国公元前六世纪,那时的世界还未分出今日国界的清晰线条,在众多部落与小邦林立的亚洲西部,一位名为居鲁士的王者崛起。

他统一了波斯高原,建立了人类历史上最早的大帝国之一——阿契美尼德王朝。

其后继者大流士一世更是野心勃勃,他不仅巩固了国内统治,还不断挥师东征西讨,将帝国疆域一路推向地中海、两河流域,甚至波及埃及与印度河流域。

在他治下的波斯,不仅军事强盛,行政制度也高度发达。

与此同时,在遥远的东方,一个国家也正在悄然积蓄力量,那就是古中国,接着,几经变迁之后,汉武帝登基。

汉武帝的目光并不仅限于北疆匈奴,也投向了遥远的西域,在他的推动下,一位名叫张骞的使者两度出使西域,打通了东西方文明交流的咽喉——丝绸之路。

正是这条贯通草原、沙漠与雪山的商道,将波斯与中国真正联系在了一起。

彼时的波斯人第一次见到来自东方的神秘之物——丝绸,那种织造精致、色泽柔和的布料,不同于他们本地粗糙的棉麻,丝绸一经亮相,便让波斯贵族为之倾倒。

而对于中原商人而言,波斯香料、玻璃器皿与奇珍异宝也充满吸引力,自此,丝绸之路上驼铃阵阵,商队络绎不绝,来往于中原与波斯之间。

文化的交流不仅止于商品,宗教信仰与思想观念也随着这条商道悄然流动。

在这段长达数百年的往来中,虽然波斯与中国始终互为独立国家,但在文化层面却达到了前所未有的交融。

直到数百年后,当成吉思汗的铁骑横扫欧亚之时,这种联系再次被放大,最终以“伊利汗国”这一政治实体的形式,把波斯与中国的关系推向新的高潮。

出现伊利汗国

出现伊利汗国铁木真少年时期饱尝背叛与流亡,之后,他重新夺回父亲的地盘并统一了草原,被誉为成吉思汗。

与此同时,一种前所未有的力量自北方崛起,撕裂了旧有的秩序,也为波斯的命运翻开了新的篇章。

这支力量的核心,就是蒙古骑兵,在成吉思汗的麾下,这支军队一路西进,从花剌子模到高加索,从伏尔加到黑海,每一次出征都带来一场震荡世界的风暴。

不过,成吉思汗的生命戛然而止在西征途中,未能亲眼见证自己开辟的疆土化为稳固的统治区域。

但他的后裔接过了权杖,继续完成东征西讨的大业,其中最具传奇色彩的,便是他的孙子——旭烈兀。

旭烈兀深得兄长蒙哥汗的信任,在1253年被任命为远征西亚的统帅,他从中亚出发,穿越喀喇昆仑与帕米尔高原,携带着战车、骑兵与工程部队,一路南下。

1258年,他攻破巴格达,灭亡了盛极一时的阿拔斯王朝,这一战不仅终结了阿拉伯世界长达数百年的哈里发统治,也标志着西亚彻底进入蒙古势力的掌控之中。

征战结束后,旭烈兀并没有像多数征服者那样班师回朝,他驻扎在波斯本地,开始建设属于自己的统治体系。

他设立了以大不里士为核心的新都城,颁布法令,任命本地官吏,又引进了来自东方的汉地制度与文化。

他甚至设立了类似中原的衙门、文书系统,结合草原游牧的军政模式与波斯的文官传统,形成一种全新的政治混合体。

这个融合了蒙古血统与波斯文明的新政权,被称作“伊利汗国”。

值得注意的是,旭烈兀与忽必烈之间并非普通的兄弟情谊,他们在权力斗争之中始终互为倚重,尤其是在忽必烈争夺汗位之际,旭烈兀坚定支持他登顶。

这一态度让忽必烈极为感念,在登基称帝后,他特地赐予旭烈兀一枚象征统治合法性的印章。

那枚印章有可能是后来被考古发现并盖在羊皮信件上的“辅国安民之宝”。

千里而来的印记

千里而来的印记1980年代的一次例行考古勘察中,伊朗中部某个地貌平平的荒原上,一队当地学者正用刷子轻轻扫拭着泥土。

而在某个不起眼的土层中,他们发现了一小团褐黄的、卷曲的材质,最初以为是残破的兽皮或是古人的衣物碎片。

可当它被仔细地摊平后,人们才发现,这是一张保存相对完整的羊皮信件。

羊皮纸上,所用的语言并非单一系统,信件主体多为波斯文,略带行草风格,看得出是急就而成,但在信末的左下角,却赫然盖有一个圆形印章。

这印章上的字迹,既不属波斯文,也非阿拉伯文,而是清晰可辨的汉字:“辅国安民之宝”。

发现这一细节时,现场一位伊朗语言学者一度怀疑自己眼花,他拍下照片,寄给了数千公里之外的中国同行。

当中国学者打开信件照片的那一刻,研究室里一度陷入死一般的沉默,那几个字,正是中国古代官印中常见的格式,用篆体雕刻,工艺细腻,布局规整。

信件的内容,经后期技术手段恢复,证实是一封求援文书,大意为“请求西方国家提供兵力支援,以应对外患”。

那么,为何在西亚内陆、语言体系完全不同的信件中,会出现一个带有中国汉字的官方印记?

一时间,各种猜测纷至沓来:莫非波斯曾短暂归属于中国统治?这封信是否出自伊利汗国晚期?“辅国安民之宝”的授予者是否正是元朝皇帝忽必烈?

问题如潮水般涌现,而答案,则藏在印章本身。

“辅国安民”这四字,在中原政治文化中含义深远,往往用于授予外藩或封王时的象征性宝物,意指受印者有协助王朝稳定国家、保护百姓的责任与使命。

这种印章并非每个边地政权都能获得,更多时候,它意味着受封者已被正式纳入册封体系,在某种程度上代表中央政权的延伸。

结合此前蒙古西征留下的大量史料与印迹,学者们逐步拼凑出这段错综复杂的关系图谱。

原来,在旭烈兀建立伊利汗国之后,为表忠诚,其主动上表元朝皇帝,希望获得正式的宗主认可。

忽必烈欣然应允,不但承认其统治地位,还赐予象征“恩赐与归附”的印章,这枚“辅国安民之宝”极有可能就是在这一历史节点诞生的。

若这一猜测成立,那么伊利汗国不仅在名义上承认元朝为宗主,还在对外事务上体现出其从属色彩。

这封信正是铁证之一,它不仅传递了战争求援的信息,更无意中宣示了伊利汗国在国际事务中“借元朝权威行事”的政治姿态。

而这,也恰恰解释了为何一封请求法国支援的信函中,会刻意加盖来自东方的印章。

在当时动荡的政治格局中,伊利汗国虽已拥有广袤领土,但仍需以元朝为后盾来获取其他国家的信任与合作。

这枚汉文印章,既是信物,更是一种象征——一种元朝皇权辐射至西亚的象征。

考古学者们在之后的进一步调查中,还在羊皮纸的边缘发现了疑似蒙古文手书批注。

虽然字迹漫漶,但其中一些词汇被成功辨识,包括“告急”、“援兵”等关键词,与正文形成呼应。

这再次强化了羊皮信背后所承载的复杂身份——它不仅仅是波斯一地的政治文书,更是当时蒙古帝国各汗国之间复杂宗藩关系的体现。

一省之说的真与幻

一省之说的真与幻更有趣的是,伊利汗国与元朝之间的关系,颇像一场政治上的“双重演出”。

在外交场合、祭天庆典等带有强烈仪式感的场合,伊利汗王室会以“子弟之礼”称呼元帝国,甚至向元大都进贡土产、遣使朝贺,以示恭顺。

但在具体治理中,他们却完全依照本地传统,任用波斯文官,实施穆斯林律法,显示出高度的主权独立。

那么,为何还要保留这种“朝贡”的表象?这是元帝国政治哲学的一部分。

元朝尤其讲究“天下共主”的帝国理念,任何远方政权若能纳入这种“宗藩”体系,哪怕形式上承认其名义,便被视作“统属”。

这也是为什么在《元史》等官方史书中,会出现诸如“伊利汗奉诏称臣”的记载,但极少涉及日常管辖的内容。

可以说,两者之间的关系,不如说是一种互利的政治默契——表面臣服,实则独立。

正是因为这种复杂的政治现实,使得“波斯是中国的一个省”这个说法既让人心潮澎湃,也必须格外审慎。

它像是一道视觉错觉,从某个角度看去似乎真实可信,甚至印章、文书、使节往来都提供了证据;

但从另一面审视,缺乏行政接管、政策管辖、军政布控这些硬性指标,又令这一判断显得有些空洞。

此外,元朝与伊利汗国之间虽曾关系密切,但随着时间推移,这种联系逐渐淡化。

尤其在元朝晚期政治动荡、内乱频发的背景下,中央对边地的控制力日趋衰退。

伊利汗国也开始朝向更加本地化的方向转型,最终完全融入西亚伊斯兰世界的政治文化语境中。

更何况,历史并非一成不变的黑白选项,中原与波斯之间的关系,从来不是简单的“统治”与“被统治”,而是多层次、多维度的交汇。

它包含了文化的互动、商贸的互利、军事的合作,也经历了宗主与属地的短暂暧昧,这些错综复杂的关系,远非一句“是否为省”就能概括。

但我们从那封羊皮信、从那枚刻有“辅国安民之宝”的印章中看到的,不是领土之争的证据,而是一个文明在最广阔时代对世界秩序的独特理解与表达。

某种意义上,那枚跨越数千公里来到西亚的印章,它并未改变波斯的命运,却让我们在今天回望时,重新认识了世界文明在历史长河中的彼此交织。

所以,与其争论波斯是否曾是中国的一个省,不如说,那段中西互望的岁月,那些外交与征战交缠的时光,是一座横跨东西的桥梁。

它告诉我们,文明的光芒,不止来自疆土的大小,更来自彼此曾经深刻碰触的温度。

【免责声明】:文章描述过程、图片都来源于网络,为提高可读性,细节可能存在润色,文中部分观点仅为个人看法,请理性阅读!如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!