不屈从于传统束缚的女性

史沫特莱是一位来自美国的女性记者和作家。

在上海期间,史沫特莱不仅撰写了大量关于中国革命的文章,还积极参与各类进步活动。她帮助宋庆龄创立了“保卫人权同盟”,凭借她的社交能力和记者身份,结识了许多中外进步人士。她与鲁迅等左翼作家关系密切,多次暗中保护革命者,并将自己的住所作为他们的联络点和聚会场所。1931年2月,柔石、殷夫、李伟森、胡也频、冯铿五位作家被国民党杀害后,史沫特莱应鲁迅之请,将其文章《黑暗中国的文艺界现状》翻译成英文,并在美国《新群众》杂志上发表。

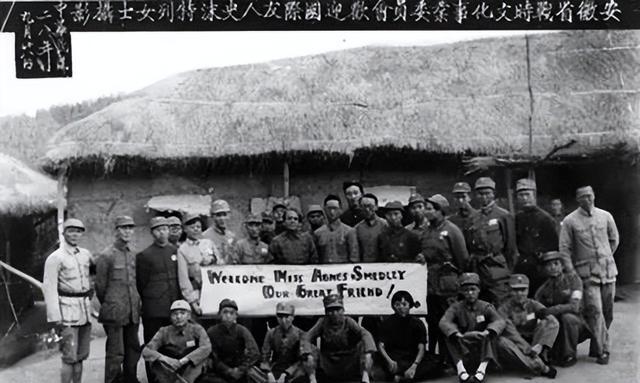

史沫特莱抵达时,受到了一个军事代表团的热情接待。

史沫特莱最初抵达红一军团司令部所在的保安,受到了左权和陆定一的友好接待,并重逢了她在上海认识的老友丁玲。在丁玲的陪伴下,她陆续见到了贺龙、萧克、彭德怀和任弼时等红军高级将领。1937年1月底,史沫特莱最终抵达了中共中央的驻地延安。

史沫特莱一到延安,就见到了朱德和毛泽东。她在《中国战歌》中提到,刚开始她对毛泽东的印象并不佳,认为他有一种难以捉摸的冷峻气质。然而,随着时间的推移,她意识到这其实是毛泽东独特的精神特质,并与他建立了深厚的友谊。在延安的七个多月里,史沫特莱与毛泽东的接触非常频繁。

1937年3月1日,毛泽东在凤凰山下的窑洞中与史沫特莱进行了一次正式对话,回应了她关于中日战争和西安事变的提问。毛泽东强调,中共推行的民族统一战线旨在抗日,并非针对所有帝国主义国家,而是集中反对日本侵略。他呼吁英美法等国支持中国的抗日斗争,至少保持中立。针对外界误传共产党主张人民阵线,毛泽东澄清,中共提出的民族统一战线涵盖所有党派和阶级,仅排除汉奸,范围远超法国和西班牙的人民阵线。他坚信中国将赢得中日战争的最终胜利,并指出国共合作并非共产党妥协或投降,而是双方相互让步、团结一致共同抗日。此外,毛泽东还对1937年2月国民党五届三中全会及“二·二”事件(王以哲遇刺)发表了评论。

1937年,美国记者史沫特莱在延安与毛泽东和朱德会面。

与斯诺的接触不同,毛泽东和史沫特莱的交往显得更加私人化,氛围也更为轻松愉快。史沫特莱曾提到她与毛泽东的相处,称这段关系充满了朋友间的自然与活跃。

我写了张便条请毛泽东来聊天,他很快就到了,还带了一袋花生。接着,中国人提议让我唱歌。等我唱完后,他们要么唱歌,要么讲故事,或者大家一起讨论某个话题。

毛泽东曾向史沫特莱及其秘书学习英语和普通话。乔伊斯·米尔顿在《中国人民之友》一书中提到,史沫特莱认为通过记忆《红河谷》这样的民歌,是毛泽东学习英语的有效方式。她在报道中描述,毛泽东非常认真地尝试掌握这些陌生的旋律和歌词。他曾低声哼唱:“人们说你将离开这个河谷……我们会想念你明亮的眼睛和甜美的笑容……”然而,史沫特莱后来有些不快地请求毛泽东停止唱歌,并在笔记中表达了对毛泽东歌唱天赋的失望。

她干起活来充满激情,效率极高。

在延安期间,史沫特莱不仅采访了高层领导,还积极参与当地事务,展现出强烈的责任感。毛泽东对她的工作给予了充分肯定和鼓励,她的努力也得到了当地群众的广泛认可。

毛泽东积极支持史沫特莱在延安推动卫生改善的工作。他与史沫特莱共同致信美国总统罗斯福,请求派遣医疗专家来华,这一举动促成了诺尔曼·白求恩的援华行动。毛泽东还特别赞赏史沫特莱在灭鼠方面的热情。王安娜回忆道:“艾格尼丝一到延安就展现了她的典型干劲,立即着手解决各种问题。她首先索要的物品就是捕鼠器。在陕北及邻近的内蒙古地区,老鼠不仅是麻烦,更是威胁,因为它们传播鼠疫,使该病成为地方病。因此,艾格尼丝在延安发起了一场灭鼠行动。正如她的一位美国朋友所言,这不是蒋介石式的反赤化运动,而是真正的灭鼠运动。为此,我在西安四处寻找捕鼠器,北京的埃德加·斯诺也做了同样的事。艾格尼丝可能还在上海动员了其他人。起初,延安的居民对她的这种传教士般的热情感到不解,甚至觉得好笑。但后来,连毛泽东也亲自要了一只捕鼠器,其他知名党员也纷纷效仿。”

史沫特莱当时正在延安地区活动。

然而,9月22日西北战地服务团启程时,史沫特莱因骑马意外受伤,未能同行。在毛泽东的安排下,她于9月前往西安接受治疗。在西安的八路军办事处,她参与了服务团的节目彩排。随后,在山西前线,史沫特莱不仅忙于撰写战地报道,还亲自投身于伤员救护工作,抬担架、安抚伤员,忙得不可开交。八路军战士们纷纷称赞她“了不起”,并向她敬礼致谢。

深厚的中华情感

史沫特莱在延安期间,专注于对朱德的采访,计划为他撰写传记。她强调,中国人口中农民占比高达八成,朱德作为农民阶级的典型人物,通过描绘他的生平,便能深刻反映中国农民的整体面貌。

七七事变发生后,史沫特莱向毛泽东请教:是留在延安完成朱德的传记,还是奔赴前线报道战事,哪项工作更有价值?毛泽东认为,当前的战争比以往的历史事件更为关键。于是,史沫特莱听从了毛泽东的建议,于1937年9月初,带伤离开延安,跟随西北战地服务团前往抗日前线进行战地采访。

史沫特莱在战火纷飞的年代,毅然跟随八路军和新四军在华北、华中及华东地区辗转作战。她以笔为枪,创作了大量生动的战地报道和纪实作品,真实反映了中国抗日战争的艰辛历程。特别是1943年问世的《中国的反击》,这部作品以其深刻的洞察力和生动的叙述,成为二战期间最具影响力的纪实文学之一。

1938年,周恩来在武汉会见了美国进步作家史沫特莱(左三)以及其他国际友人。

1941年9月,史沫特莱因健康问题返回美国接受治疗,却遭到美国政府的打压。尽管处境艰难,她依然坚持向外界介绍中国革命,完成了《中国的战歌》的写作,并着手撰写关于朱德生平的《伟大的道路》。1944年8月14日,朱德在信中表达了对她的关心:“在敌后,我们常和美国人提起你。借此机会向你问好,并希望你能有机会来中国,和我们多待一段时间。”言辞虽含蓄,但关怀之情溢于言表。然而,考虑到史沫特莱在美国的困境,朱德的邀请显得十分谨慎。1948年,纽约举行了一场关于“中国如何统一”的公开辩论,吸引了1500名现场观众,同时有500万到1000万人通过广播收听。辩论双方分别是以林语堂为代表的国民党支持者和以史沫特莱为代表的中共支持者。双方激烈交锋三个小时,最终史沫特莱凭借详实的见闻和事实,有力论证了只有遵循中共的方针,中国才能实现真正的统一与独立。她的言辞坚定,赢得了广泛认同。1949年,史沫特莱因政治压力被迫离开美国,流亡英国。尽管身处异国,她对中国的情感始终未变,始终心系这片土地。

中华人民共和国成立的喜讯在全球传开,史沫特莱听闻后异常兴奋,计划经由欧洲前往中国访问。她自1929年开始在中国居住了12年,对这个国家怀有深厚的情感。然而,1950年5月6日,她在伦敦停留期间因病逝世。她在遗嘱中表示,将所有遗物赠予她极为敬仰的朱德,并希望自己的骨灰能在中国安葬。5月12日,中国文联发出悼念电报,茅盾、丁玲、萧三等知名作家也纷纷撰文纪念史沫特莱。

1951年2月12日,史沫特莱的骨灰被送到北京。同年5月6日,在她去世一周年之际,北京举办了一场盛大的追悼会。随后,按照她的遗愿,骨灰被安葬在八宝山革命烈士公墓。墓前立有一块大理石墓碑,上面刻着朱德亲笔题写的碑文:“中国人民之友美国革命作家史沫特莱女士之墓。”此外,她的著作、手稿和个人物品在北京公开展览,以此纪念这位在中国人民最艰难时期与他们共同奋斗的伟大友人——史沫特莱。