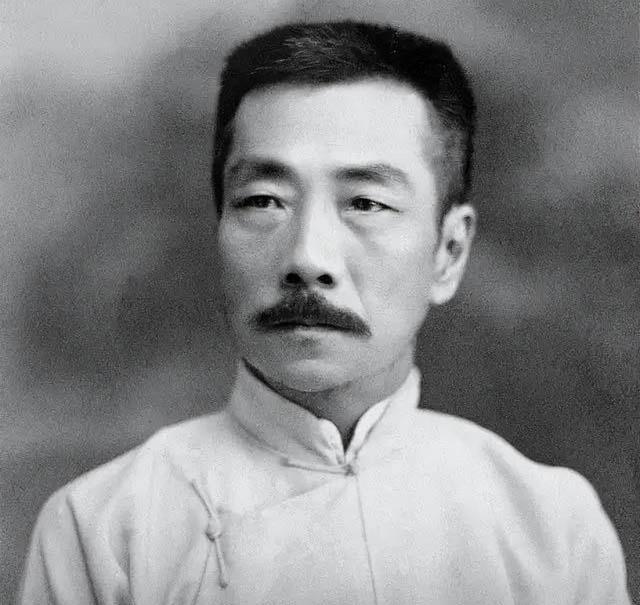

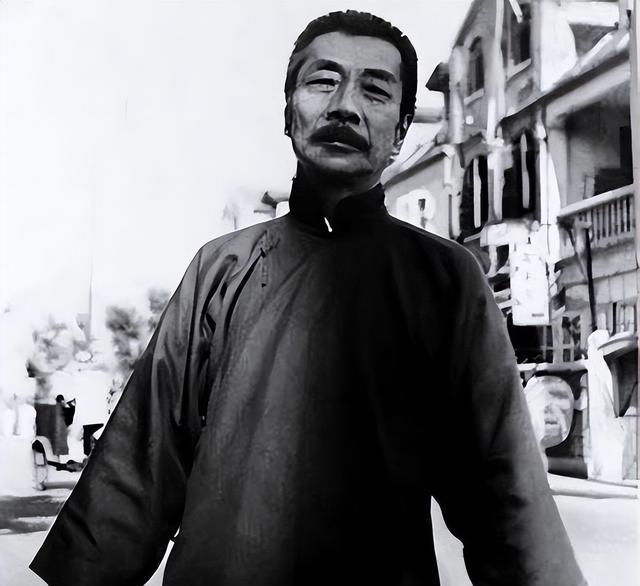

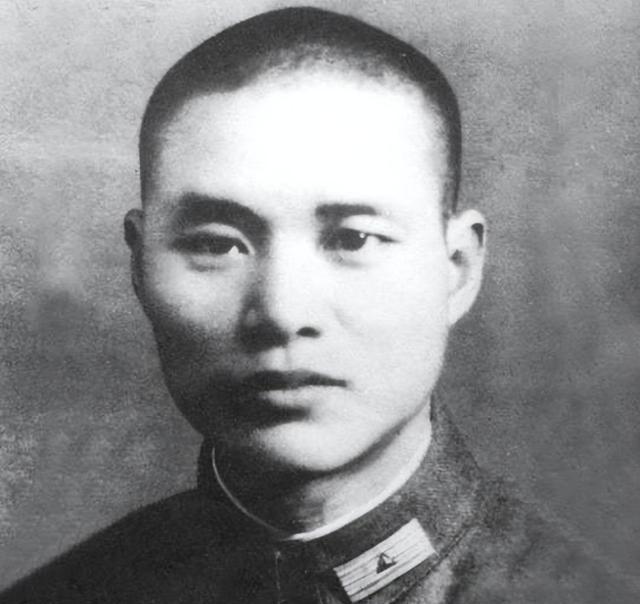

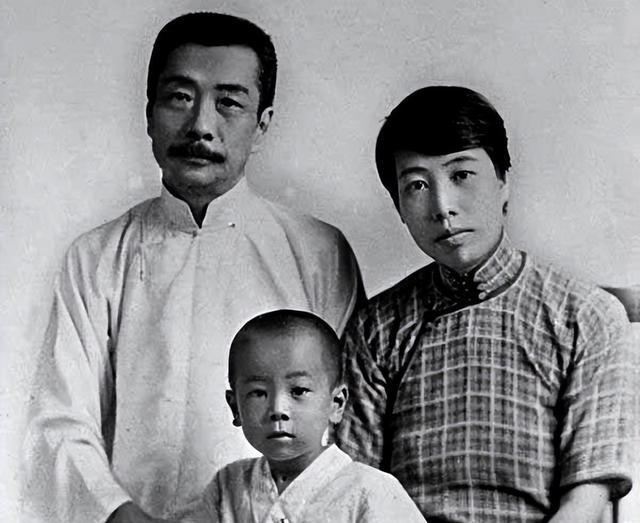

鲁迅和蒋介石,作为浙江近代史上最具代表性的人物,分别在文化和军事领域留下了深刻印记。他们的出生地相距不远,从绍兴到奉化,仅仅130公里的路程,驾车只需约90分钟即可抵达。这两人,一个以笔为剑,一个以剑为笔,共同塑造了浙江乃至中国近代历史的重要篇章。

这两位来自浙江的同乡,他们之间的关系既直接又微妙。表面上看似单纯,但背后却隐藏着错综复杂的联系。

鲁迅和蒋介石之间几乎没有什么互动,双方的生活轨迹似乎从未重叠。鲁迅在众多作品中从未提及蒋介石,而蒋介石尽管长期担任重要职务,也未曾对鲁迅有过任何关照或提拔。两人之间的关系显得十分疏远,仿佛彼此并不相识。

鲁迅一生批判了许多人,却唯独对蒋介石这个头号对手只字未提,这确实令人费解。要知道,鲁迅可是国民党的眼中钉,被通缉了整整六年,甚至还上了军统的暗杀名单。然而,他始终平安无事,这背后的原因不得不让人猜测蒋介石在其中扮演了某种角色。毕竟,能让鲁迅在如此险恶的环境中安然无恙,除了蒋介石,还有谁有这么大的能耐?

1930年2月,鲁迅联合柔石、冯雪峰等人在上海组建了中国自由运动大同盟,公开对抗南京国民政府的专制政权。该组织迅速扩展,在南京、天津、武汉等多个城市建立了超过50个分支机构,影响力迅速扩大。

国民党很快察觉了此事,随即对鲁迅等人发布了追捕命令。

1931年2月7日,国民党在上海秘密处决了柔石、胡也频、殷夫、李伟森、冯铿五位左翼文化人士。同日,中国自由运动大同盟负责人龙大道也遭杀害,年仅三十岁。这些事件发生在上海龙华警备司令部,受害者均为当时活跃的左翼文化界代表。其中,柔石等人是左翼作家联盟的核心成员,龙大道则是致力于民主运动的青年领袖。这次集体处决是国民党当局对左翼文化界进行镇压的重要事件,标志着当时国内政治局势的进一步恶化。这些牺牲者后来被称为"左联五烈士",他们的遇害在国内外引起了强烈反响,成为中国现代文化史上的重要事件。

这场被称为"龙华事件"的历史悲剧导致了24位革命先驱的殉难。在当时的政治斗争中,这些为理想献身的志士在龙华地区遭遇了残酷镇压。这一事件不仅震惊了当时的中国社会,也成为革命历史中的重要转折点。他们的牺牲彰显了革命者不屈不挠的精神,为后续的革命运动注入了新的力量。这段历史至今仍被后人铭记,提醒着我们珍惜来之不易的和平与发展。

国民党是否不清楚鲁迅的住所?答案显然是否定的。负责执行暗杀任务的军统特务并非无能之辈。戴笠的得力助手沈醉曾接到刺杀鲁迅的指令,并在鲁迅家对面的房屋内潜伏多日。然而,他最终并未采取行动。

沈醉在晚年提到,他之所以没有执行命令,是因为对鲁迅的深深敬仰。然而,这种解释的可信度值得探讨。

沈醉作为军统局顶尖的特工之一,执行过多次暗杀任务,手上沾满鲜血,甚至连一些社会地位远超鲁迅的名流都曾命丧其手。这样一个冷酷无情的杀手,真的会因对鲁迅的敬重而违抗戴笠的指令吗?要知道,戴笠的命令在军统内部向来是铁律,无人敢轻易违背。

从1930年发布对鲁迅的逮捕令,直到他1936年逝世,这份命令始终未取消,一直具有法律效力。那么,为何在这六年间,当局始终未能成功逮捕鲁迅?首先,鲁迅在文化界和社会上拥有广泛的影响力,他的作品和思想深受读者喜爱,这使得他在公众中享有极高的声望。其次,鲁迅本人非常谨慎,他经常变换住所,使用不同的笔名发表文章,这些策略有效地隐藏了他的行踪。此外,鲁迅的朋友和同事也经常为他提供庇护,帮助他躲避追捕。最后,当时的政治环境复杂,各方势力交织,这也为鲁迅提供了一定的保护。因此,尽管通缉令长期存在,鲁迅依然能够自由地进行文学创作和社会活动,直到他生命的最后一刻。

长期以来,关于鲁迅为何能免遭国民党毒手,主要有两种说法。首先,鲁迅在文化界的地位举足轻重,国民党当局对他有所顾忌,不敢轻易下手。其次,鲁迅身边有一批有权势的朋友,如蔡元培、宋庆龄等人,他们在关键时刻为鲁迅提供了庇护。这两种解释相互补充,共同构成了鲁迅得以幸存的重要原因。

首先,鲁迅的名气确实很大,但蒋介石一旦下达了必杀令,军统特务们谁敢不执行?

《申报》的负责人史量才,还有民盟的重要人物李公朴和闻一多,他们的社会地位和影响力,其实和鲁迅不相上下,但最终还是被军统特务暗杀了。

即使是像冯玉祥、张澜这样有影响力的人物,军统特务对他们也毫不手软。即便不敢公开下手,他们也能轻易制造“意外”。一场车祸或火灾,就能悄无声息地完成任务。

军统特工完全听从蒋介石的指挥,只要他一声令下,无论目标是谁,他们都会毫不犹豫地执行暗杀任务。蒋介石的指示就是他们的行动准则,没有任何人或事能阻止他们完成任务。军统的忠诚和执行力在蒋介石的命令面前表现得淋漓尽致,他们从不质疑,也从不退缩。

不过,也有特殊情况,像宋庆龄就是其中之一。蒋介石一度想对她下手,但宋美龄毕竟是她的亲妹妹,血脉相连,就明确警告蒋介石:别打我二姐的主意,否则后果自负!

假如换成鲁迅,宋美龄会为他辩护吗?绝对不可能!

这引出了另一个讨论点:有人认为鲁迅之所以安然无恙,是因为有蔡元培、宋庆龄等人在背后撑腰,蒋介石才没对他下手。但前面已经提到,蒋介石连宋庆龄都敢对付,又怎会因为她庇护鲁迅而有所顾忌?

实际上,蒋介石若决心除掉某人,唯一能劝阻他的只有宋美龄,其他人根本无能为力。

鲁迅能够平安度过一生,直到自然离世,这背后的关键因素在于蒋介石并未对其产生杀意。这一事实揭示了鲁迅在当时政治环境中的特殊地位和相对安全。蒋介石的决策直接影响了鲁迅的命运,使其免于遭受政治迫害。这一历史细节不仅反映了当时的政治局势,也凸显了鲁迅在社会中的独特角色和影响力。通过这一事件,我们可以更深入地理解鲁迅与当时权力结构之间的复杂关系。

实际上,蒋介石不仅没有打算处决鲁迅,反而多次试图争取他加入自己的阵营,希望借助鲁迅的影响力为己服务。

1930年12月,有人向蒋介石举报,指出时任教育部官员的鲁迅参与发起了中国自由运动大同盟,并建议解除其职务。

蒋介石得知后,表现得非常宽容。他回应道:“这件事处理得不错。你了解教育部里还有和他关系密切的老同事或朋友吗?应该让这些人去联系他,转达我的态度,我对这件事感到满意。我一直很钦佩他,也希望有机会和他见面。如果他愿意去日本暂住,不仅可以撤销对他的通缉,他的职位也会保留。此外,如果他有其他需求,我们也可以尽量满足。”

蒋介石对鲁迅颇为器重,只要他愿意前往日本暂住,便可撤销对他的通缉,同时保留他在教育部的职位,过往的一切也不再追究。

然而,鲁迅并未接受这一安排,毅然辞去了教育部的职位,那份针对他的通缉令也始终未被撤销。

然而,鲁迅最终并未同意,于1936年10月19日因病去世,年仅55岁。

鲁迅的坚定立场再次彰显了他高尚的品格。面对蒋介石的笼络,他宁死不屈,坚决不与恶势力同流合污。这种气节,令人敬佩。即便生命垂危,他也绝不妥协,保持了自己的独立人格。鲁迅的选择,体现了一个知识分子的良知与担当。他不为权势所动,坚守原则,这种精神值得后人学习。在那个动荡的年代,鲁迅用自己的行动诠释了什么是真正的文人风骨。

鲁迅在生命的最后时刻,与友人内山完造闲聊时打趣道:“我的时间不多了,陪伴我六年的通缉令要是取消了,我反倒会觉得孤单,不如让它继续留着吧。”

显然,鲁迅对这份通缉令根本没当回事,甚至在生命的最后时刻,他还不忘拿自己的同乡开个玩笑。