在177位开国中将中,王近山以其“疯子”的外号广为人知,而皮定均因毛主席亲自批示“皮有功,少晋中”而备受瞩目。此外,徐立清因主动请求降级为中将而非上将,也留下了深刻的印象。这三位将领各自以其独特的方式,在中国革命史上留下了不可磨灭的印记。

在众多开国将领中,有些人的名字虽然耳熟能详,但他们的具体事迹却鲜为人知。詹才芳中将就是这样一位人物。尽管他的名字在历史中留下印记,但他所经历的辉煌岁月,对于大多数人来说依然陌生。这种既熟悉又陌生的感觉,正是许多开国将领留给后人的共同印象。

华国锋这个名字大家都不陌生,但很少有人了解他能够成为中央领导人并取得重大成就,其实与詹才芳有着密不可分的关系。詹才芳在华国锋的成长和晋升过程中起到了关键作用,正是这种联系,为华国锋后来的发展奠定了基础。可以说,没有詹才芳的支持和帮助,华国锋的仕途或许会大不相同。这段历史也揭示了当时政治格局中人物之间的相互影响和推动。

【红四方面军的老人】

詹才芳出生于湖北红安,早年曾在武汉求学,师从董必武。在董必武的引导和启发下,他逐渐投身于革命事业,并最终坚定地选择了这条道路。

1927年,大革命遭遇挫折后,中国共产党在湖北黄安和麻城发动了武装起义。詹才芳积极参与了这次行动。在攻打黄安的战斗中,他毫不畏惧,带头冲锋。正是他带领的突击队率先突破防线,成功进入城内。

詹才芳的机敏和勇气让他在起义失败后依然得到了上级的青睐。鄂东军成立后,他直接被提拔为排长,足见他在关键时刻的表现赢得了信任。

随后,部队转移到木兰山展开游击战,最终有72人坚持到底,包括詹才芳、李先念、王树声、陈再道和王建安等。

詹才芳长期投身革命事业,在红四方面军中享有崇高地位,被公认为资深元老。由于他在军中的深厚资历,徐向前每次见到他都会亲切地称呼他为"老战友"。而李先念对他的尊敬更是体现在见面时必称"老班长",这充分体现了詹才芳在革命队伍中的重要地位和受人尊重的程度。

陈锡联和尤太忠两位上将见到詹才芳时,总是亲切地称呼他为老首长。尽管他们的军衔后来超过了詹才芳,但对他依然保持着深深的敬意。这种尊重不仅体现在称呼上,更反映在他们对待詹才芳的态度中。无论职位如何变化,他们始终铭记詹才芳曾经的领导地位,对他保持应有的礼貌和敬重。这种跨越军衔的尊重,体现了军队中尊师重道的优良传统,也展现了他们之间深厚的情谊。

某次,詹才芳派人去拜访陈锡联。陈锡联的妻子看到来人后,立刻叫警卫员去通知陈锡联,并叮嘱道:“快去告诉首长,上级领导到了。”这个细节很能说明问题。

这四位之所以对詹才芳格外关照,主要是因为他们之间有着深厚的交情。他们与詹才芳的关系非同一般,彼此间的感情非常深厚。这种深厚的情谊使得他们对詹才芳格外关心和照顾。他们之间的友谊不仅仅是一般的交情,而是经过长时间相处和共同经历所建立起来的。这种深厚的情谊让他们在对待詹才芳时,自然而然地表现出更多的关心和支持。

【与众将结下深厚友谊】

1924年,詹才芳经董必武推荐加入了共青团。之后,他在家乡积极投身农民运动。一次偶然的机会,詹才芳目睹了一场争执,一位青年与地主发生了冲突。这位青年虽然表现得有理有节,但由于地主势力庞大,最终未能成功。

年轻人遭遇挫折,并非因为他们的主张缺乏依据或方向有误,而是由于旧时代的社会环境极其残酷,普通民众根本没有能力与掌握资源的权贵阶层抗衡。在那个年代,底层百姓连基本的生存权利都难以保障,更别提与地主阶级进行抗争了。这种不公平的社会结构,使得年轻人即便有理有据,也难以改变现状。

詹才芳目睹了青年的失利,却从中看到了他的潜力。他认为这个年轻人值得栽培,于是主动上前搭话:“我看你还年轻,有没有想过跟我一起投身革命事业?”

这位年轻人原本从事木工行业,对革命军早有耳闻。当机会来临时,他毫不犹豫地选择了加入。这个木匠的名字,就是李先念。

受到詹才芳的引导,李先念投身革命事业,这也解释了为何李先念一直尊称詹才芳为“老班长”。

与李先念一样,陈锡联也是在詹才芳的引领下投身革命的。詹才芳不仅影响了李先念,还成为了陈锡联革命生涯的引路人。这两位革命者都在詹才芳的指导下,开始了他们的革命历程。

陈锡联年幼时家境贫寒,不得不给人放牛谋生。当时,詹才芳率领的游击队正在他的家乡一带活动。陈锡联听说红军是为穷人争取权益的队伍,便心生向往。一天夜里,他悄悄跑到游击队的营地,表达了参军的意愿。

詹才芳拍了拍他的脑袋,笑着说他还不够高,连枪都扛不动,让他再等一年,明年一定来接他。陈锡联听了心里乐开了花,回到家后,他天天数着日子,就盼着时间能过得快一点,早点等到那一天。

时隔一年,詹才芳重返此地,陈锡联主动找上门来,表达想参军的意愿。詹才芳二话不说就答应了,陈锡联顺利加入詹才芳麾下。

陈锡联加入军队后,表现出极大的勇气,在战斗中毫不畏惧,因此战友们给他起了个外号叫“小钢炮”。正当他在部队中的声望逐渐提升时,张国焘却开始推行肃反运动,陈锡联也因此被列入了审查名单。

在紧要关头,詹才芳挺身而出为陈锡联辩护:“我从小看着他长大,那时他穷得连裤子都穿不上,14岁就跟着我做保卫工作。他绝不可能是‘改组派’,我坚决支持他。”

詹才芳随后向徐向前汇报了这件事,在徐向前的干预下,陈锡联得以保全。

尤太忠与詹才芳之间有一段生死之交,詹才芳曾在关键时刻救过尤太忠的性命。

1935年,红一和红四方面军会合后,张国焘没有按照中央的指示带领部队向北行进,而是选择了南下。然而,南下的过程中,部队遭遇了重重困难,损失惨重。到了1936年初,面对严峻形势,部队最终只能转向北上。

在穿越草地时,詹才芳骑马前行,突然听到草丛中传来痛苦的呻吟声。他立即命令警卫员前去查看情况。经过一番搜索,发现一个身材高大的人躺在地上,仔细一看,这人正是尤太忠。

尤太忠因极度饥饿而晕厥,生命垂危。詹才芳见状立即派人送来青稞面给他充饥,随后安排他拽着马尾巴顺利走出了草地。

尤太忠对詹才芳一直心怀感激,因为詹才芳曾救过他的命。每次两人相遇,尤太忠总是热情地向詹才芳致意。

【提华国锋的名字】

新中国成立后,詹才芳被授予中将军衔,先后担任湖南军区副司令员和广州军区副司令员等职务。从资历来看,他的军衔并不算特别高,但他从未对此表示不满。他常对身边的人说,与那些在战争中牺牲的战友相比,自己已经非常幸运了。

在特定历史阶段,詹才芳被委派到湖南,主要任务是执行"三支两军"政策。这项工作的核心是派遣军队支持地方政府的行政管理和生产建设,同时协助维护社会秩序。詹才芳在此期间承担了协调军地关系、促进地方发展的重要职责。他需要确保军队在地方事务中发挥积极作用,既要支持地方工作,又要保持军队的独立性。这项任务要求他在复杂的社会环境中平衡各方利益,既要贯彻上级指示,又要结合湖南实际情况灵活执行。詹才芳在湖南的工作对当地社会稳定和发展产生了重要影响,体现了特殊时期军队在地方治理中的独特作用。

周恩来曾向詹才芳了解湖南是否有合适的人选可以担任工作。詹才芳迅速回应,提到两个人选:万达和华国锋。

詹才芳对华国锋有着深刻的了解。他们之间有着长期的交往和互动,这使得詹才芳能够全面掌握华国锋的为人和能力。无论是在工作中还是私下里,詹才芳都对华国锋的表现有着清晰的认识。这种深入的了解不仅基于两人共事的经历,也源于对华国锋性格和处事方式的细致观察。因此,詹才芳对华国锋的评价具有相当的权威性和可信度。

华国锋出生于山西,但新中国成立后,他主要在湖南发展事业,尤其在毛主席的家乡韶山担任重要职务。毛主席多次到湖南视察时,都与华国锋有过接触,对他十分欣赏。由于华国锋工作表现出色,再加上毛主席的器重,他的职位迅速得到提升。

在那个特定的历史阶段,尽管华国锋深得毛泽东的器重,但他在湖南的日子并不顺利。詹才芳在重要时刻推荐了华国锋,这主要是因为在湖南期间,华国锋确实为当地做出了不少贡献,詹才芳对他的能力和成绩也是十分认可的。

俗话说:“人才易得,识才者难寻”,对于华国锋而言,詹才芳无疑是他生命中的“慧眼识珠者”。

周恩来继续向詹才芳询问:“你觉得华国锋这个人怎么样?”

詹才芳答道:“这人挺实在,靠得住。“

詹才芳与周恩来的简短对话,直接影响了华国锋的政治前途。在这次交流后,周恩来安排华国锋前往北京担任重要职务。这一决策不仅改变了华国锋的个人发展轨迹,也对他未来的政治生涯产生了深远影响。周恩来的这一举动,体现了对华国锋能力的认可,同时也为华国锋提供了展示才华的舞台。这次人事调动,既是对华国锋过去工作的肯定,也是对他未来发展的信任。

从那时起,华国锋迎来了自己政治道路上的巅峰时期。然而,他始终铭记在心的是,正是詹才芳的举荐,才让他有机会取得如此显著的成就。这份知遇之恩,成为他人生中不可磨灭的重要记忆。

詹才芳每次到北京,华国锋都会热情接待。

随着时间的推移,华国锋和詹才芳之间的友谊也日益深厚。

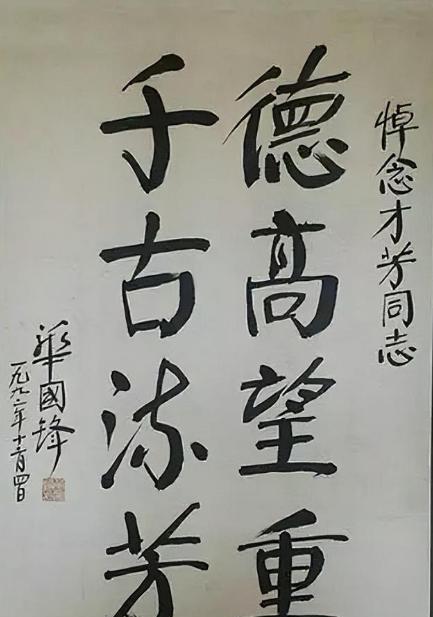

1992年12月2日,詹才芳在北京因病去世,终年85岁。华国锋得知这一消息后,深感悲痛,亲自题写了八个字的挽联,内容是:德高望重,千古流芳。