但事件中暴露的问题同样值得深思:为何伤害持续近一年才被发现?如果不是医生敏锐察觉异样、坚持追问,小宇还要在暴力阴影下煎熬多久?现实中,许多儿童家暴案件因 “家丑不外扬” 的观念被掩盖,基层机构缺乏有效干预手段,导致悲剧不断升级。数据显示,我国每年有 20% 的儿童遭受不同形式的家庭暴力,而主动报案的比例不足 10%—— 当 “家庭” 成为暴力的 “庇护所”,孩子的求救声往往被淹没在沉默中。

医院走廊里,叶医生的话发人深省:“我们见过太多类似案例,有些家长误以为‘打孩子是自己的事’,却忘了孩子是独立的个体,他们的哭声不该被忽视。” 此次事件中,医疗机构及时履行强制报告义务,为阻止伤害赢得了时间。但要让更多 “小宇” 得到保护,还需构建更严密的社会防护网:社区工作者、学校老师、医护人员都应成为 “眼睛”,发现疑似虐待线索绝不沉默;相关部门需建立快速响应机制,让法律的利剑及时斩断暴力链条。

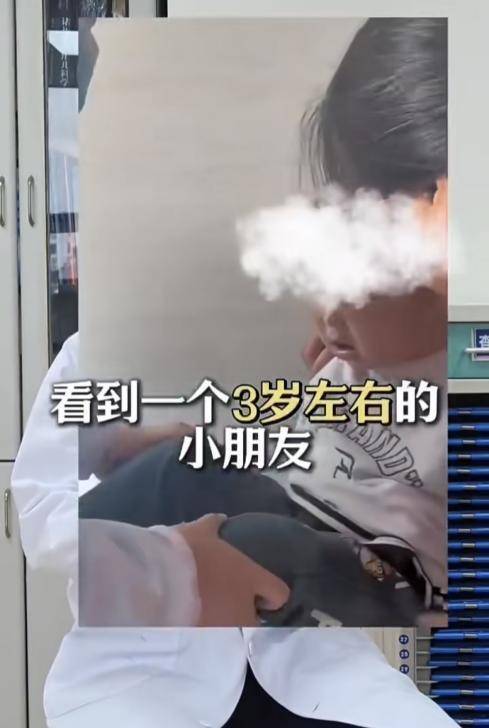

在社交媒体上,#3 岁男童疑遭生父虐待 #的话题迅速登上热搜,网友们在愤怒之余,更多的是对儿童保护的反思。有人分享自己目睹的 “家长暴力管教” 场景,有人呼吁完善强制报告制度,还有人建议建立虐待儿童者黑名单。这些声音汇聚成一个共识:保护儿童不是某个部门的 “任务”,而是全社会的责任。正如一位妈妈在评论区所说:“看到小宇的眼神,我想起自己孩子熟睡的样子,我们必须让每个孩子都能在安全的环境里长大。”

案件仍在调查中,但小宇的遭遇已经敲响了警钟:当血缘关系被暴力扭曲,社会必须站出来成为孩子的 “守护者”。愿每一次对儿童暴力的零容忍,都能成为文明进步的注脚;愿每个孩子的童年,都能远离恐惧,充满阳光。因为在这个世界上,没有任何理由可以成为伤害孩子的借口,他们的微笑,才是我们最该守护的珍宝。