战后苏联对华方针取决于两个因素,即苏联在远东的战略目标和苏美在亚洲的战略关系。当时斯大林对远东的战略考虑主要有两点,一是把蒙古从中国的版图中独立出来,形成广阔的安全地带;二是恢复沙皇俄国在中国东北的势力范围,以确保苏联在太平洋的出海口和不冻港。为了保证实现上述权益,第二次世界大战结束时,苏联在对华政策方面采取了与美国合作的方针,即承认蒋介石在中国的领袖地位,并劝说中共服从国民党政府的统一领导。为此,斯大林先是与美国取得默契,对中国政府两面夹击,软硬兼施,在苏联红军大举进入中国东北之后,迫使蒋介石签订城下之盟——《中苏友好同盟条约》,而后同时从中国、朝鲜和伊朗撤军,以取信于美国和国际舆论,并维护在雅尔塔体系范围内得到保证的苏联的实际权益。

1945年8月14日签订的《中苏友好同盟条约》,以及关于中国长春铁路旅顺口和大连的协定有效期为30年,其内容基本上保证了苏联在远东的一切权益:已经在1935年卖给伪满洲国的中长铁路归中苏两国共同所有和共同经营;中长铁路局设局长一人,由苏方派员担任;宣布大连为自由港,港口主任由苏方派员担任;经大连港和中长铁路为苏联运输的进出口货物均免除关税,而经该港为中国其他各地运输的进出口货物则需缴纳进出口税;旅顺口作为仅供中苏两国共同使用的海军基地,基地军事委员会委员长由苏方派任;旅顺市主要民事行政人员的任免应征得苏联军事指挥当局的同意;等等。

实际上,能够控制中国长春铁路和旅顺、大连港,苏联在远东实现其政治和经济权益的基本目标已经达到,至于意识形态方面的考虑,即对中共的态度,充其量不过是斯大林在处理与国民党政府关系时的一个政治砝码。而苏联红军在东北对中共是支持还是限制,完全看苏联在中国与蒋介石,以及在国际上与美国打交道时的需要来决定。直到1949年以前,在中国国民党与共产党的生死斗争中,苏联纵横捭阖,左右逢源,其对华政策的基本目标就是在雅尔塔体系的范围内保证实现上述权益。当时身在内战前线的陈云、高岗和张闻天都认识到,苏联在东北的政策是为“保持远东和世界和平”的目的服务的,中共在东北必须做长期斗争的准备,“竭力避免把一切希望寄托在苏联的援助上”。

当然,在延安的心目中,苏联毕竟还是世界革命的灯塔。早在1945年4月中共召开七大时,毛泽东就宣布:“苏联,毫无问题是朋友,是中国人民最好的朋友。”毛泽东对苏军占领东北寄予很大希望。据俄国的档案记载,毛泽东在1945年11月19日和20日连续给已经被派到沈阳工作的中共中央政治局委员彭真发去两封电报,指示他“请求我们的朋友,让他们尽可能地拖延国民党军队进入满洲的时间”。在谈到苏联军队延期撤出的时候,毛泽东指出:“……后者对我们有利,因为在一个月的时间里我们前进中的部队和干部就完全能够赶到满洲”。当苏军不得不撤出中国时,中共的地位也随之提高了。在莫斯科看来,苏联在撤军之前可以直接凭借百万大军占据东北的军事优势,保证其在远东的战略利益,其后则只能依靠中共的力量来牵制国民党政府的对苏政策及美国在华势力的发展。所以,东北苏军1946年5月撤退前曾一再向中共东北局谈及“北满甚为重要,决不能允许国民党接收整个长春路与矿区”。苏联代表还建议中共可以在中长路“放手大打”,并表示支持中共军队在苏联撤军后夺取长春、哈尔滨和齐齐哈尔。东北民主联军第二十一旅5000多人,就是在苏方的允许和协助下,乘苏军火车南下参加围攻长春的战斗的。

苏军占领当局甚至同意将中长路以外地区直接交给中共军队接管。在南满,如沈阳、抚顺、吉林、四平、安东、本溪、辽阳等大部分城市和地区,苏联则采取突然撤退的做法,以便在国民政府接收前让中共军队乘虚而入。此外,苏联还给中共军队留下了大量缴获的日本关东军的武器装备,这主要是外贝加尔方面军和远东第一方面军提供的3700门大炮、迫击炮和掷弹筒,600辆坦克,861架飞机,约12000挺机枪,680个弹药库,以及松花江舰队的船只。

不过,苏联虽然希望中共在东北地区发挥作用,但就整个对华政策而言,此时斯大林的基本方针还是与美国合作。即使在拒绝马歇尔计划并挑起柏林危机以后,尽管苏联在欧洲与美国和西方处于一种对抗的状态,但在亚洲仍需要继续保持相对缓和的局面。莫斯科一方面要通过加强中共的力量起到对美、蒋的牵制作用,另一方面又希望在亚洲维持雅尔塔体系,保持与国民政府的关系正常化,从而保证中苏条约已经承认的苏联在中国东北的政治和经济权益。因此,苏联在抨击美国干涉中国内政的同时,又表示“在远东问题上愿意实行和美国共同的政策”。这一政策的核心是在国共之间进行调和,并特别强调应由苏联出面参与和谈,以加强莫斯科在解决中国问题时的地位。

正是估计到这种状况,毛泽东在1946年4月就提出了一个重要的思想,即美苏两国之间寻求妥协并不要求各国人民在自己的国内斗争中跟着实行妥协,相反,各国人民可以而且必须同本国的反动派进行坚决的斗争,而美苏妥协的实现只能是各国人民斗争的结果。因此,苏联红军撤离中国后,毛泽东告诫在东北指挥作战的林彪,内战既开,应“全靠自力更生”;又嘱咐即将赴苏联治病的罗荣桓:“东北斗争主要靠自力更生”,勿向苏方提出“过高与过多要求”,而“关内应完全靠自力更生”,不能向苏方提“任何要求”。

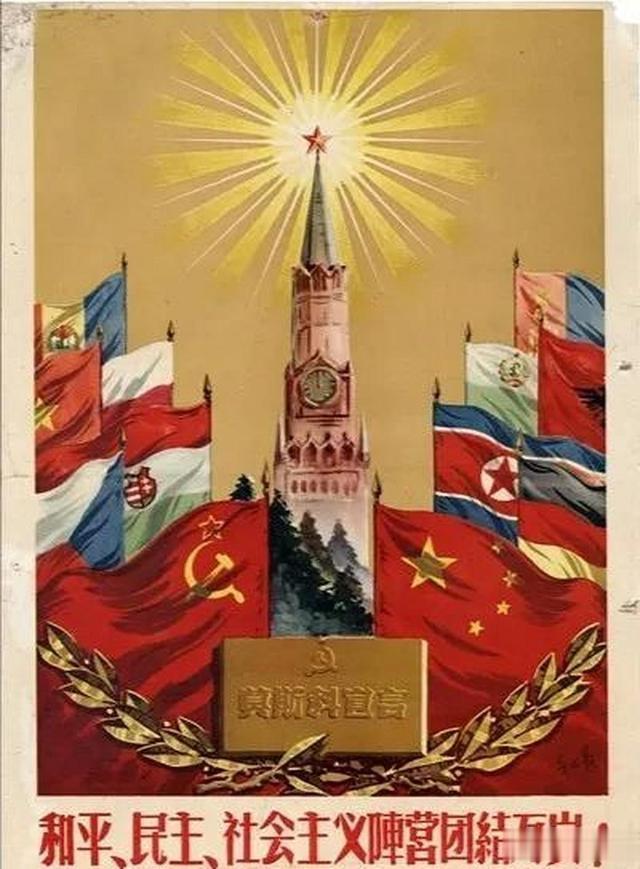

到1948年,情况发生了重大变化。在欧洲,一方面斯大林通过组建共产党情报局和整治南斯拉夫共产党,形成了以莫斯科为中心的社会主义阵营,从而稳定了与西方抗衡的阵脚。另一方面,面对美国和西方国家的强硬立场,斯大林在解决柏林危机的过程中采取忍让和退缩的立场,对双方整体实力的认识迫使苏联放弃了与美国公开冲突的做法。与此同时,中国革命的发展则出现了令斯大林欣喜的局面。

1947年12月10日,苏联情报总局局长Ф. Ф. 库兹涅佐夫在给斯大林的报告中转述了一封毛泽东的来电。毛泽东在电报中说:“人民解放军(从7月至10月)4个月的反攻结果是38.5个旅的国民党正规军被歼灭。敌人的有生力量(包括非正规军在内)的损失是45.2万人。在这段时间内俘虏了53名将军。”“在整个南部战线和北部战线,进攻战暂时停止了。我军已将主动权掌握到自己的手中。人民解放军以50个旅40万人挺进到黄河和长江之间的地区。我军在这个区域赢得了当地居民的拥戴。”12月,毛泽东又给斯大林发了一封电报,强调中国形势将发生根本变化,革命战争已经转入反攻阶段,这是一个历史性的转折点。

以后不久,苏联新任驻华大使H.B.罗申报告,中共军队在内战中“一直掌握着主动权”,国民党军队损失了130万兵力和37个整编师的武器装备,国民党的统治已经动摇。“摆在民主力量面前的任务是:顽强奋战,消灭蒋介石武装力量,推翻蒋介石反动政权。”据中共领导人的乐观估计,战争再进行一年半至两年即可结束。报告还说,蒋介石奉行亲美反苏的外交政策,而美国则试图通过援助国民党政府消灭民主力量,把中国变成反苏的军事基地。

形势的变化把莫斯科的注意力转向了中国。1948年4月苏联外交部起草了给驻华大使的政治指示,其要点是:(1)“对中国政府的政策应当是有节制的”,对政府人士“不要表现出特别的积极性”,只强调不干涉中国内部事务的政策。(2)认真研究并通报中国政府在外交、军事和内政方面采取的各种措施及种种变化。(3)密切注视政府机构和国民党内部的派系斗争及其政治目的。(4)认真地研究美国对华政策,特别是援蒋反苏的举动并揭露之。(5)“重视与民主、进步人士交往和会晤,同时要保持谨慎的态度”。(6)确保苏联在华利益。(7)利用各种渠道和方式加强对苏友好的宣传。

尽管此时苏联的政策还是谨慎的,其立场在表面上也是中立的,但中国局势发展的明显后果是,苏联在东北经济利益的保证不得不越来越倚重于中共了。因此,由于中共在苏联对华政策中地位的变化,苏联决定对其予以大力支持和援助。据美国学者布莱恩·默里在台湾发现的档案文件,1948年3月14日斯大林在政治局特别会议上指出:“寻找两个阵营和解的办法已属枉然”,“冲突不可避免的时期将要来临”。因此,苏联除了应迅速增强国家的军事和经济实力,以准备应付任何不测事件外,同时“应当有力地支持已经走上了民族解放运动道路”的人民的斗争,因为“民族解放运动将引起资本主义的世界性危机”。

斯大林特别提到“中国解放运动的例子是令人鼓舞的”,“虽然美国向国民党提供了大量援助,但是在胜利的共产党军队的有力打击下,整个中国正在动摇。中国反动派已连遭失败。受新生活感召的中国人民正在给那些投靠外国资本的压迫者以毫不留情的打击。人民解放军顺利地解放了新的城镇和地区。经过磨难和斗争,中国人民正在建造一个新的反帝、民主的中国。我们的工作就是利用一切可能的手段帮助我们的中国同志,直到他们能彻底打败所有的敌人,与苏联友好相处,并开始一种新的幸福生活。”

为了便于同中共开展经济关系,苏联在华外交人员曾多次询问中共东北局有无组织东北民主政府的意图及参加政府的人选。1948年4月25日苏联驻哈尔滨新任总领事M.C.马里宁约见中共中央政治局委员、东北军区副司令员兼政委高岗,以个人名义建议中共应争取成立全解放区的政府。马里宁表示,对于解放区政府,不管其他国家承认与否,一切民主国家和苏联都可以承认,以便向中共提供援助,尽管苏联与蒋介石政府尚未断绝外交关系,但也可以经过其他民主国家进行援助,不久,斯大林召见了即将带领技术人员去东北帮助中共修复铁路的苏联交通部副部长И.В.科瓦廖夫,并对他说:我们当然要给予新中国一切可能的援助。如果社会主义在中国胜利,其他一些国家也将走上这条道路,那就可以认为社会主义在全世界的胜利有了保障,我们就不会受到任何偶然事件的威胁。因此,“为了援助中国共产党人,我们不能吝惜力量和金钱。”