1973年,就在“十大”要开之前,周总理根据上面的意思,组织了一场中央工作会议。大家伙儿一看中央领导人候选的名单,发现王洪文被写上副主席的位置,整个会场的气温感觉都降了好几度。

大家心里头对王洪文的提名那叫一个不满意,可那时候情况特殊,多数人只能是憋着气,不敢吱声。就在这时,有个人挺身而出,他不仅当场就唱起了反调,而且等张春桥一开口,更是直接把他怼得没话可说。

在那个不能忘的历史阶段里,王洪文可算是个响当当的人物。那时候,上海那头的张春桥和姚文元,听说上头打算从工人队伍里挑些新人来搞政治,就赶紧使劲儿推荐说王洪文这小伙子“前途无量”。

张春桥跟伟人聊起王洪文时,一个劲儿夸他是既能干农活,又能带兵,啥都会的全能型人才,这话正好说到伟人心里去了。徐景贤后来提起,说张春桥之所以这么卖力推王洪文,是因为伟人直接给他派了个活儿,就是要他找个合适的人来当上海市委的领导。

说起来,在那个特别的十年之前,王洪文的生活轨迹挺普通的,就像大多数老百姓一样。他来自一个农民家庭,小时候家里穷,还得给地主家帮忙放牛。后来抗美援朝那会儿,他跟着部队去了朝鲜,不过干的是通信和文艺的活儿,没在战场上跟敌人面对面干过,所以也没啥战功啥的。

退伍回来,王洪文被安排到上海国棉十七厂做工,后来因为干活勤快,就被提拔到保卫科,干起了保卫工作,成了一个不用下生产线的领导。要是照这么发展,王洪文估计得在上海待一辈子,就凭他那点背景,想摸到权力的边儿都难。

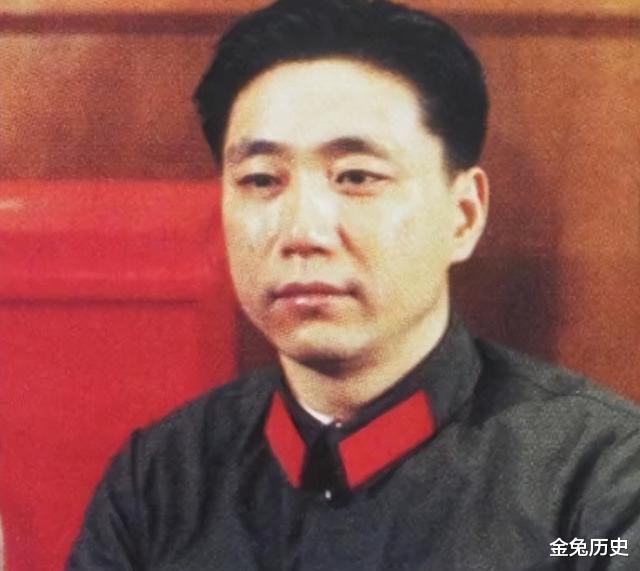

十年混乱时期一开始,像王洪文这样的人竟然有了翻身的机会。1966年,原本没啥背景的王洪文突然就成了“工总司”的头头。在那之后,仅仅用了两年时间,王洪文就大胆地坐上了上海革委会重要领导的位置,而且被大领导单独见过之后,他的地位也是越来越高。

在“九大”还没开之前,王洪文靠着伟人的不断扶持,火遍了全国,成了个响当当的人物。从那以后,他不仅进了“九大”筹备小组,当上了负责人之一,还被伟人点名做上海“九大”代表团的头儿。此外,他还多次参加了伟人亲自主持的小范围会议。

1972年的时候,王洪文接到通知去北京进修,他大部分时间都泡在学习和各种会议上。等到“9·13”事件过后,选“接班人”这事儿成了伟人心里的一块大石头。不过,等他瞧见了王洪文,就觉得这事儿或许能有个圆满的解决办法了。

但是,大人物心里也有他的担忧,王洪文毕竟从政没多久,工作经验少的可怜,革命资历也不深。要是突然把他提拔到高位,可能会因为能力跟不上位置,反而坏事。再说,那时候大家对王洪文的能力和人品都不清楚,所以,基于这些考虑,大人物对王洪文也不是完全信任。

在“十大”会议还没开始的时候,那位大人物特地跟王洪文说,让他多去瞅瞅《刘盆子》这本书,这里面的意思,大家心里都明白。到了1973年5月份,周总理在中央工作会议上当着大家的面,按照那位大人物的点子,公布了中央领导的一个初步名单。你猜怎么着?王洪文的名字前面,明晃晃地写着“副主席”这三个大字。

听到那个消息,会场里一下子就变得特别别扭,安静得能听见针掉地上的声音。就在这时,有个人忽然开口了:“王洪文凭啥当副主席啊?他给党和国家做了啥大贡献?党里比他经验丰富、声望高的人多的是,随便挑一个都比他合适。”

那个直接表达不同看法的人,就是许世友将军。那会儿,张春桥和姚文元一看这架势,两个人一搭一档地支持王洪文,这种做法把许世友给惹毛了:“你们俩算哪根葱?我只是说说我自己的想法,哪轮得到你们在这里指手画脚。”

张春桥被许世友说得一句话都反驳不出来,最后只能闷闷不乐地回应:“你就是个粗人,我才不跟你计较呢。”

许世友是个立下无数战功的开国大将,他和那位大人物感情特别铁。想当年,大人物好几次在关键时刻帮了许世友大忙,救他于水火之中。而且,大人物还亲自给他改过名字,更特别的是,就他一人能在见大人物时带着枪。

在那个动荡的十年里,许世友大将军铁了心要跟“四人帮”对着干。好多人都因为怕影响到自己,不敢站出来跟王洪文唱反调,可许世友偏就不吃这一套,他敢直言不讳。但话说回来,他虽然勇气可嘉,却没能把王洪文给拦下来。结果,王洪文在“十大”开完之后,一路过关斩将,38岁就当上了副主席,一时间权势滔天。

许大将军直言不向别人,想说不敢说,为许将军点赞点赞点赞点赞,