各位朋友,咱们今天来聊个事儿,这事儿吧,在咱们内娱圈子里,多少显得有点黑色幽默。主角是那位曾经叱咤风云的歌坛大姐大——田震。最近,这位淡出大家视线有些日子的前辈,回国登了个台,唱了几首歌。本来以为能掀起一波回忆杀,结果没承想,一阵喧嚣过后,给她身上贴了个标签,俩字儿——“捞金”。说真的,听到这俩字扣在田震头上,感觉就像是大夏天吃火锅,那叫一个拧巴和上火。

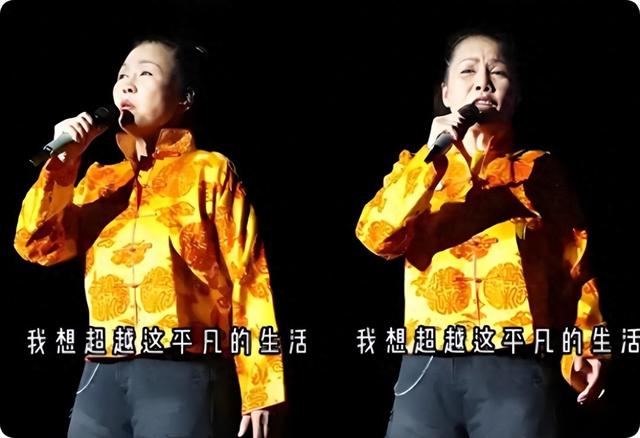

这都已经是2025年的春天了,信息时代跑得比火箭还快,但有些看问题的角度,似乎还停留在原地。事情不复杂,就是前阵子某个音乐节,田震受邀出场。当天她打扮得还是挺有范儿的,亮色上衣配皮裤,墨镜一戴,那股子洒脱劲儿,熟悉她的人一眼就能认出来。唱的也是那几首能瞬间点燃全场大合唱的老歌,《执着》、《铿锵玫瑰》什么的。现场视频传出来,不少经历过那个年代的歌迷表示“爷青回”,情绪价值直接拉满。

可网络这地方,从来不缺不同的声音。很快,就有人开始嘀咕了:“感觉嗓子不如当年了啊,有点吃力。”这话还算客气。接着画风就变了,开始有人阴阳怪气:“定居国外享受生活那么久,现在看国内演出市场火热,是回来分一杯羹了吧?”“这不就是典型的‘国内赚钱国外花’?” 最扎心的是,直接就有人把“捞金”的大帽子给她扣上了。还有人非要拉上同时代的,甚至还在一线打拼的歌手做对比,话里话外的意思就是,人家还在为华语乐坛添砖加瓦,您这退休状态回来唱几嗓子,动机不纯。

讲道理,看到这种论调,真是让人有点哭笑不得。说田震“捞金”?这大概是对这位“铿锵玫瑰”最大的误读了。咱们先不谈别的,就问一句,一个能在自己事业最红火的时候,因为觉得一个重要奖项的评选流程有问题,就敢在万众瞩目之下,公开质疑主办方,并且明确表示“这奖,不领也罢”,然后直接走人的主儿,你觉得她像是那种把钱看得比天大,为了“捞金”可以不顾一切的人吗?

这事儿发生在2001年的南京,“中国流行歌曲榜”的颁奖礼上。当年那个“最受欢迎女歌手”奖,田震在投票环节是绝对领先的,票数甩开第二名好几条街。主办方也提前通知了她的团队,说奖是她的。但颁奖当天,田震有既定工作安排,团队就跟主办方商量,能不能找人代领。主办方态度很硬,说必须本人到场。为了这个奖,田震团队也是费了九牛二虎之力去协调,最后挤出了时间,并且明确告知主办方,人肯定到。可就在田震准备动身去机场的时候,接到了主办方的电话,说奖项已经决定给第二名了,理由是“之前不确定你能否到场”。

这波操作,放谁身上能忍?田震憋着一肚子火到了现场。轮到那个奖项时,她上台了,但没去接那个奖杯,而是拿起了麦克风,把自己经历的这一系列沟通波折给抖落了出来,直接表达了对奖项公正性的“极大怀疑”,最后撂下那句著名的“不领也罢”,转身离开了舞台,留下一地惊愕。

你想想,在那个年代,面对那么大的场面和可能的后果,能做出这种选择,这得是多硬的脾气,多看重自己心里的那杆秤?这行为本身,就是对“名利至上”四个字最响亮的耳光。如果她真是个“捞金”为目的的人,那个奖杯带来的后续利益只会更多,她何苦要当那个“刺儿头”?用“捞金”这个词来形容田震,从根儿上就有点站不住脚。

那么,在那次风波之后,田震确实曝光度锐减,很多人以为她是因此被行业“封杀”或“雪藏”了。这里面有没有行业压力的因素?我们不是当事人,不好妄下定论。但一个更重要,也更直接的原因,是她的身体出了状况。她被查出患有一种叫“慢性特发性血小板减少性紫癜”的血液病。这是一种免疫系统疾病,需要长期小心调理,不能过度劳累,否则会有风险。这对于一个需要经常跑演出、录音、参加活动的歌手来说,影响是巨大的。其实早在1998年,她就感觉身体不对劲,但一直没太当回事,直到2001年父亲因癌症去世,才让她真正开始重视自己的健康。

面对疾病的困扰,或许也加上对娱乐圈一些现象的疲惫,田震的人生轨迹发生了转向。在她生病期间,一直陪伴左右的是她的伴侣张卫宁,他也是一位非常优秀的音乐制作人,田震很多经典作品都出自他手。据说,田震因为自己的病,甚至提出过分手,不想拖累对方,但张卫宁始终不离不弃。这份情谊,最终让两人决定携手共度人生。大概在2003年左右(具体年份说法不一,但时间点大致吻合),他们结为夫妻。婚后不久,为了寻求一个更安静、更有利于身体恢复的环境,他们选择了移居澳大利亚。

这些年来,田震确实过上了很多人羡慕的“半隐退”生活。她在社交媒体上偶尔分享的照片,不是在海边钓鱼,就是在院子里打理花草,或者和三五好友小聚,看起来十分惬意。这种远离聚光灯的选择,更多是基于健康和个人意愿,而非外界猜测的那么复杂。

了解了这些前因后果,再来看她现在偶尔回国参加个音乐节,唱几首歌。这真的能和“捞金”划等号吗?她多年前接受采访时就曾坦言,自己没打算全面复出,觉得歌坛需要新鲜血液,她在澳洲过得很自在,但如果有合适的机会,“还是会回国内露个脸”。现在她出现在音乐节上,更像是她自己说的那种“露个脸”,是出于对舞台的一份念想,对那些还记得她的歌迷的一种回应。毕竟,对一个将大半生都献给音乐的人来说,彻底告别舞台,恐怕内心深处也并非毫无波澜。

至于有人说她“状态下滑”、“跑调”。说句公道话,她已经快六十岁了,而且因为身体原因,多年没有进行系统性、高强度的声乐训练和演出了。我们不能用要求二十几岁当打之年歌手的标准,去衡量一位年近花甲、久疏战阵的前辈吧?能再次听到她现场演绎那些经典,对很多歌迷而言,本身就是一种难得的体验,情怀的价值往往大于对技巧的苛求。

再者说,如果田震真的一心只为“捞金”,那方法可太多了。以她的资历和影响力,完全可以策划一轮全国巡回演唱会,打着“告别”或者“怀旧”的旗号,那票房号召力绝对不容小觑。或者,像现在不少老牌艺人那样,频繁地出现在各种综艺节目里当导师、当嘉宾,既轻松又能维持热度。这些更直接、更高效的“捞金”方式,她有去做吗?似乎并没有。她只是选择性地出现在音乐节这样的场合,唱几首代表作。这种“蜻蜓点水”式的回归,怎么看都不像是处心积虑要大捞一笔的样子。

所以说,现在网络上的一些评论,有时候真的挺片面的。不能因为人家选择了不同的生活方式,定居在了国外,偶尔回来唱次歌,就想当然地认为人家是回来“抢钱”的。这种非黑即白的逻辑,未免太简单粗暴了。田震这个人,从她年轻时的“硬刚”行为,到后来因病选择另一种人生,都透露出一种坚持自我、不随波逐流的个性。她的故事,远比一个简单的“捞金”标签要丰富和深刻得多。

在这个信息爆炸,标签满天飞的时代,我们评价一个人、一件事,或许应该多一点耐心,多一点探究,少一点想当然。对于田震这样的歌者,她曾经用音乐陪伴过一代人,她的个性和选择也构成了她独特的人生。如今她偶尔回来唱唱歌,我们能做的,或许就是安静地听,或者选择不听,而不是急着给她扣上一顶不属于她的帽子。