——论当代大龄剩女的“择偶相对论”与“甲方思维

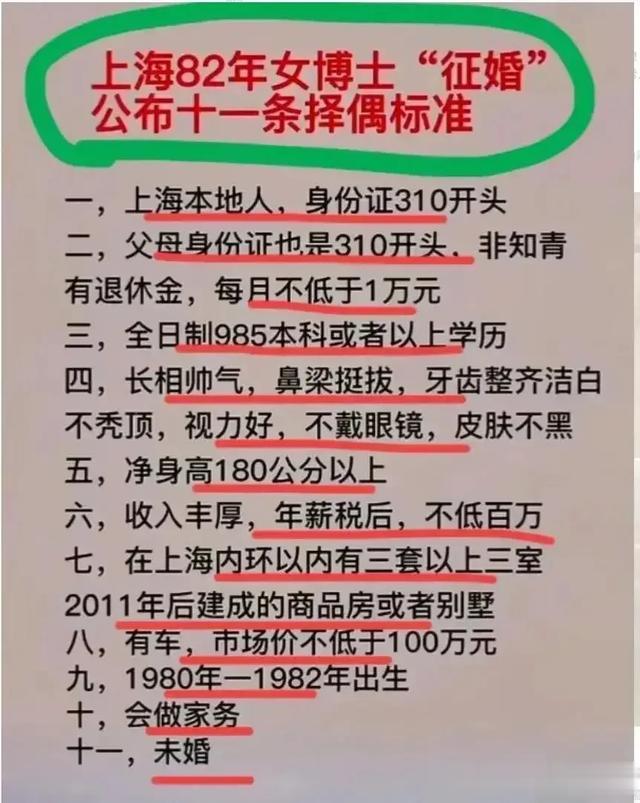

婚恋市场的魔幻现实主义大戏永不落幕。近日某相亲角曝出一位40岁女士的“九条军规”,堪称当代择偶标准的“史诗级PPT”——从全款学区房到父母环球旅行,从收入上缴到“情感无菌化”,每一帧都是对现实的精准暴击。当“独立女性”的优越感撞上“市场规律”的冰冷公式,这场供需失衡的谈判,早已写好了结局。

一、经济篇:年薪80万是入场券,全款学区房是投名状

这位国企女中层的“九条军规”,开场便祭出王炸:全款200㎡学区房+年入80万+工资全数上缴。这哪里是择偶?分明是上市公司并购条款——男方需自带核心资产入场,还要签署“利润转移协议”。更荒诞的是,她自称年薪20万却要求对方收入4倍于己,完美诠释“双标经济学”:自己的钱是私有财产,男方的钱是公共基金。

数据打脸:全国年薪超80万人群仅占0.05%(《中国薪酬报告》),而一线城市全款买200㎡学区房的人群,99%已实现“婚姻套现”。当“国企中层”对标“霸道总裁”,结局注定是“资本寒冬”遇上“流动性危机”。

二、家庭篇:公婆是隐形人,岳父母是VIP客户

“不与公婆同住”已是常规操作,但要求男方每年赞助岳父母国际+国内双旅行,堪称“孝心外包”的顶配版。更绝的是“过节必须先回我家”的条款,直接把传统“轮流制”改写成“单边协议”。这种“你家我家分开算,我的爸妈你买单”的逻辑,连华尔街投行都得惊叹其“风险转嫁能力”。

现实悖论:统计局数据显示,40岁以上未婚男性中,68%月收入低于1万。既要男方高收入维持“岳父母环球梦”,又拒绝对方父母共享天伦,这等“既要榨取资源,又要切割责任”的操作,堪比要求骆驼穿针眼——还得自带针线包。

三、情感篇:情感洁癖与财务集权的“冰火两重天”

“无婚史无同居史”的“情感无菌舱”要求,暴露了深层认知失调:一边标榜现代独立,一边向往封建贞洁。更讽刺的是,要求男方上交工资却自称“管理能力出众”——若真懂理财,何不先让自己20万年薪增值?这种“严管他人钱袋,宽待自己账户”的做派,堪称“双标界的教科书”。

心理学洞察:斯坦福大学研究指出,过度控制欲往往源于自我价值焦虑。当“40岁危机”撞上“生育倒计时”,部分女性试图通过“财务集权”和“情感净化”来对冲焦虑,却忘了婚姻本是合伙制,不是君主立宪。

四、认知篇:学历滤镜下的“价值幻觉”

该女士的“研究生学历+国企中层”身份,成了她眼中的“皇冠”。但残酷的现实是:婚恋市场早已完成“价值重估”——男性更看重生育潜力、性格适配度,而非一纸文凭。当她用“职场晋升逻辑”套用婚恋竞争(“我都当领导了,当然要配顶配男人”),恰似用游标卡尺量爱情,注定量不出温度。

市场规律:麦肯锡婚恋匹配模型显示,38岁以上女性每增加1岁,择偶选择池收缩23%。当“学历优越感”遭遇“生理现实”,所谓“九条军规”不过是加速出局的催化剂。

深层病灶:优越感泡沫与认知时差

这类案例的本质,是三个维度认知断裂:

1. 时间认知断裂:误以为职场黄金期=婚恋黄金期,忽视生物规律与社会时钟的博弈;

2. 价值认知断裂:将学区房、高收入等物质条件等同于婚姻幸福感,漠视情感联结的底层价值;

3. 权力认知断裂:把职场中的管理权威移植到亲密关系,幻想婚姻是“单向服从协议”。

破局之道:从“许愿池”跳进“现实引力场”

1. 价值对冲公式:将自身年龄、生育力、情绪价值纳入“婚恋资产负债表”,用“动态市盈率”取代“静态估值”;

2. 需求分级制度:区隔“生存需求”(人品、健康)、“发展需求”(收入相当)、“幻想需求”(全款房),每年强制删除1条次级条款;

3. 反向匹配测试:试问自己“若性别互换,是否愿娶当下的我”,破除双标思维茧房。

终极解法:

- 对个人:学学上海“相亲爷叔”的智慧——把“人好”放在第一位,其余皆可商量;

- 对社会:停止制造“剩女恐慌”,让婚恋回归“合作共生”本质,而非“资源掠夺”战场。

结语:

婚恋不是IPO路演,爱情更不是对赌协议。当那位女士在镜头前细数“九条军规”时,她或许没意识到:真正的奢侈品从来不是学区房和年薪百万,而是在认清生活真相后,依然保有与真实之人共担风雨的勇气。

警示钟:许愿池里淹死的,从来不是现实主义者,而是把镜子当成魔镜的“现代王后”。

图片来自网络。