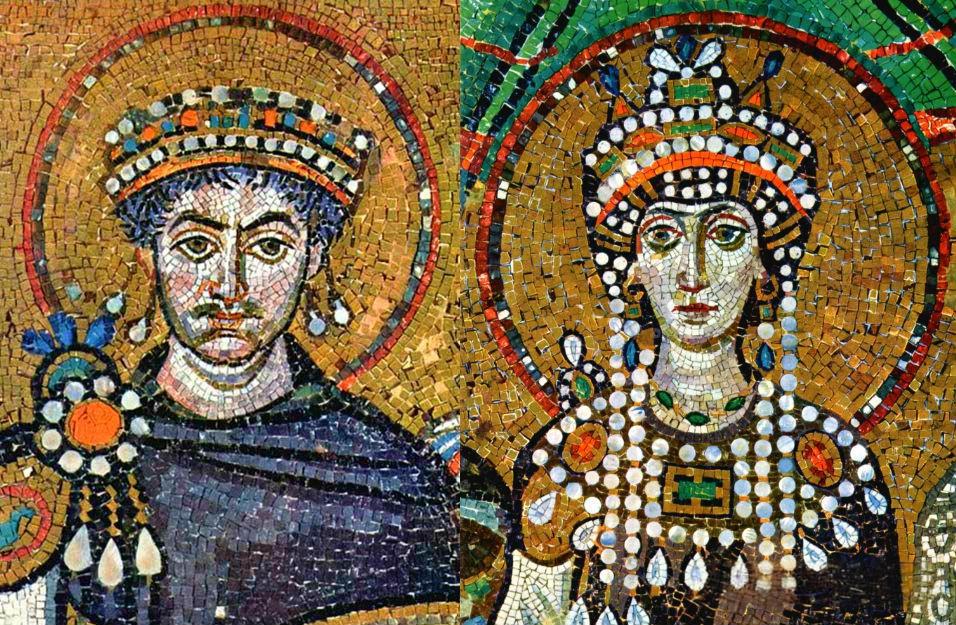

在君士坦丁堡的青铜雕像群当中,查士丁一世的面庞,总是被有目的地予以了模糊化的处理。

这位曾在色雷斯平原牧猪的蛮族后裔,最终却在圣索菲亚大教堂的穹顶之下,接受万民朝拜。

他的统治密码,就藏在518年那个,改变历史的夜晚——当阿纳斯塔修斯一世的灵柩,还未入土之时,这位68岁的老军人,已带着近卫军团包围了元老院,用沾着猪膻味的手指,叩响了皇权的大门。

查士丁的发迹史堪称军事晋升的教科书。

根据普罗科匹厄斯《战记》记载他在491年的达拉战役中,仅凭500名蛮族骑兵就击溃了波斯前锋。

这种很勇猛的打仗方式,使他从一个普通的士兵,慢慢地成长为近卫军队的队长。

但真正改变命运的,是他在512年的宗教危机中选择了正确立场。

当阿纳斯塔修斯一世尝试推行一性论教义之际,引发了骚乱。查士丁毅然决然地站在了正统教会那边,而且把那些煽动人的脑袋,悬挂在了竞技场的青铜门柱上。

这种政治嗅觉,使他成为军队与教会共同认可的权力代理人。

518年7月的政变充满戏剧性。

据《拜占庭宫廷秘史》记载查士丁在深夜率亲兵闯入皇宫,将王冠戴在自己头上时,竟因激动而尿湿了战袍。

这个细节,将他的真实底色给暴露了出来;并且这位目不识丁的军人,甚至连自己的名字,都得依靠特殊图章才能够签署文件。

但他的外甥查士丁尼早已为他准备好了治国剧本:废除一性论教义以安抚西部教会,处决五位大贵族以震慑元老院,将30%的军队预算投入君士坦丁堡城墙修缮。

这些措施,使得查士丁的统治快速地稳定了下来;并且实际上真正的决策之人一直隐匿于幕后。

查士丁尼的崛起堪称政治炼金术的典范。

他于527年,获授奥古斯都”头衔之时,他已然实际掌权九年之久。

这位法学方面极具天赋之人,引领并编撰了《查士丁尼法典》。在529年4月7日予以公布之际,其序言当中,居然将查士丁的名字书写其中,这着实让人感觉有些惊奇。

这种政治包装之术,在拜占庭的历史当中,可谓绝无仅有;名义上的那位皇帝,乃是粗陋的军人;而实际的统治者,却是对希腊语和罗马法极为精通的知识分子。

这种权力结构在532年尼卡起义中,达到了巅峰——当暴民焚烧元老院的时候,查士丁躲在后宫,而且瑟瑟发抖;而查士丁尼竟然正在指挥贝利萨留的军队,进行血腥的镇压。

现代历史学家往往忽略查士丁作为过渡人物的历史价值。

他统治期间,拜占庭军队的蛮族比例从41%降至27%,职业官僚体系开始取代军事贵族。

这种转变为查士丁尼的西征奠定了基础:533年贝利萨留远征汪达尔时,后勤系统已能支撑3万大军的跨海补给。

更值得注意的是,查士丁废除了执政官年薪制,将省下来的1200磅黄金全部投入海军建设,使拜占庭舰队在十年内增加了400艘战舰。

站在千年后的视角回望,查士丁的成功揭示了拜占庭帝国的权力本质。

这个由希腊文化、罗马法统和基督教信仰构成的混合体,需要的不是军事天才,而是能够平衡各方势力的"橡皮图章"。

查士丁以22年的统治向世人表明,即便那些连字都不识的蛮族,只要能够精准地充当好这个角色,同样能在那浩渺的历史长河中留下属于自己的痕迹。

而他的外甥查士丁尼,却用《法典》,以及征服战争证明,真正的权力,永远藏在文字与谋略之中。这里的藏这个具象动词,生动地展现了权力的隐匿性。通过这种方式,查士丁尼向世人展示了权力的另一种存在形式。

这对舅甥的共治,恰似君士坦丁堡的双城墙;外层呢是略显粗陋的石块;内层呢却是十分精巧的拱券结构,一同支撑起了东罗马帝国最后的辉煌。其情形好像那外层虽粗糙,不过却很坚实,内层虽精细,但是却很稳固,二者相辅相成,一起造就了那段辉煌历史。