马林科夫在1953年3月至1955年2月间担任苏联最高领导人。在斯大林逝世之后的苏联高层中,马林科夫更是一度被誉为“”全国最受欢迎的人”。但由于马林科夫与赫鲁晓夫之间的政治分歧,马林科夫本人很快就被苏联内部的反对派赶下了台,成为苏联历史上仅有的三位过渡时期领导人之一。

那么马林科夫为何会被赫鲁晓夫赶下台,二者又有何政治分歧?事情还得从苏联卫国战争胜利之后开始说起。

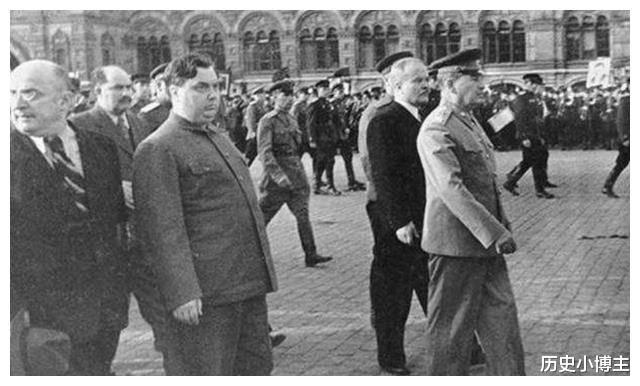

1945年,苏联卫国战争胜利结束后,年事已高的斯大林开始提拔一批新的苏联干部进入中央。这在外界看来无疑是选拔“接班人”的强烈信号。

为争夺“斯大林的接班人”之位,苏联各派系大打出手,在克里姆林宫上演了一幕幕精彩绝伦的政治大戏。最终以马林科夫、贝利亚为首的“决策圈”派和以日丹诺夫为首的列宁格勒集团脱颖而出。随着利益纠葛的加深,以日丹诺夫为首的列宁格勒派与马林科夫一系的冲突日益加剧。

1946年4月23日,空军元帅诺维科夫突遭逮捕,并供出了马林科夫的“黑材料”。这使得斯大林大发雷霆,认为马林科夫有“野心”。在这种情况下,日丹诺夫趁机提出将马林科夫调出中央,斯大林同意了这一做法。然而,谁料在这个关键节点上,日丹诺夫却遭遇了重大政治打击,随之引发心脏病,并于1948年8月含恨逝世。

日丹诺夫逝世后,马林科夫乘胜追击,将列宁格勒派一网打尽。只不过当时斯大林还在世,马林科夫做的没有那么露骨而已。在清除了心腹大患之后,马林科夫可谓是春风得意,毕竟手握贝利亚这张“王牌”,谁能不心惊胆战呢?

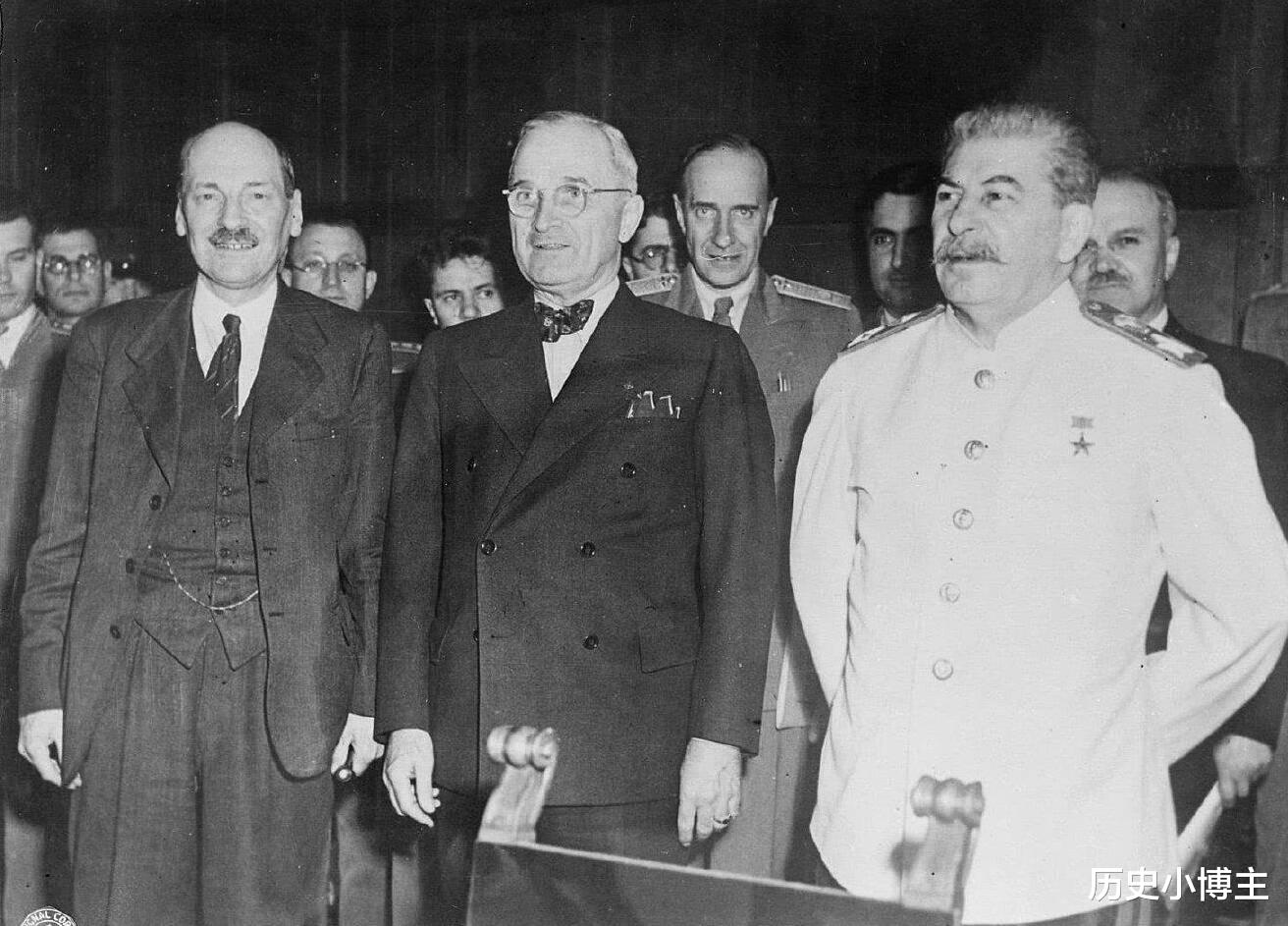

然而,变故还是发生了。来自乌克兰的实力派赫鲁晓夫击碎了马林科夫“夺嫡”的美梦。斯大林逝世后,马林科夫成为了苏联实际上的最高领导人,但并不是“一言九鼎”的强权人物。

事实上,此时的苏联最高政治圈主要有三大派系,以马林科夫、贝利亚为首的政治集团只是其一,还存在赫鲁晓夫的乌克兰集团和以莫洛托夫、伏罗希洛夫为首的斯大林派。所以马林科夫执政的时期也是各集团共同发展的时期。

如果说这种实力均衡局面能够长期延续下去的话,还能书写一段苏联政治佳话,但利益自古动人心,谁又能摆脱这个怪圈呢?这不,马林科夫的坚定盟友贝利亚就“叛变”了。

作为克格勃的领导人,贝利亚并不满足于当苏联部长会议的第一副主席,他的野心远不止如此,他甚至想要攀登政治顶峰。当然,赫鲁晓夫等人洞悉了贝利亚的“阴谋”,他们共同铲除了贝利亚的利益集团。但贝利亚一走,随之而来的却是马林科夫的政治悲剧。

离开了贝利亚,马林科夫的政治版图更是难以支撑。长期以来,他是作为改革家活跃于苏联政坛的,至于争权夺利,马林科夫根本玩不转。于是,在搞掉贝利亚之后,赫鲁晓夫盯上了马林科夫这个最大威胁。

1955年2月,赫鲁晓夫抓住马林科夫理论才能匮乏的弊端,攻击他的改革是“反斯大林化”。于是,马林科夫被迫辞去了苏联部长会议主席的职务。但马林科夫还是不甘心失败,他不能眼睁睁地将“接班人”位置拱手让人。

1957年6月,马林科夫趁赫鲁晓夫外出进行国事访问期间,联合莫洛托夫、卡冈诺维奇、布尔加宁等人,企图采取政变的方式将赫鲁晓夫赶下台。但靠着朱可夫的无条件支持,赫鲁晓夫还是翻了盘。

1957年6月底,马林科夫因“反对苏联总路线”被撤销苏联部长会议副主席的职务。1961年以后,马林科夫又被开除出党,该任边疆州委的水电厂厂长。

至此,马林科夫的“夺嫡”美梦彻底失败,他的政治改革也以流产告终!