江苏南通的冯忆难奶奶

01

一场跨越16年的考试,刺痛了谁的焦虑?“72岁重启人生,88岁拿下第三张本科证书”——江苏南通的冯忆难奶奶用16年时间、97场考试,拿下了农业、法学、工程管理三个专业的学历证书。

2025年3月11日,88岁的冯忆难颤巍巍接过第三张自考本科毕业证书。刷新了人们对“终身学习”的认知。

她的故事登上热搜后,评论区却出现两极分化:老一辈感慨“活到老学到老”,年轻人自嘲“30岁失业,60岁退休,我们连卷的资格都没有”。

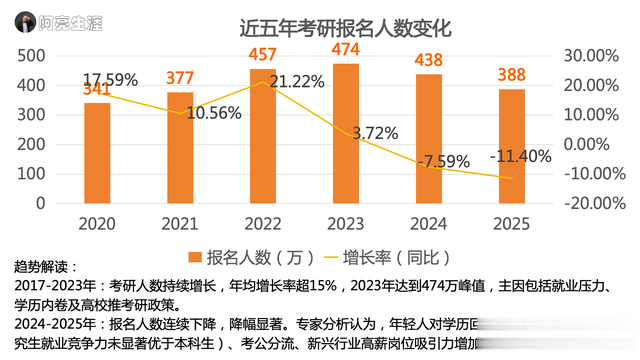

然而,与她的励志故事形成鲜明对比的,是当下年轻人的“学历内卷”——考研人数连年破纪录,有人手握5个证书却找不到工作,更多人陷入“考公考研考证”的死循环。

数据显示:

2024年中国教育市场规模超5000亿元,但超60%的职场人坦言“考证只为简历镀金,实际用不上”

2025年高校毕业生预计突破1200万,而某招聘平台调查显示,超60%的应届生因“学历不够”被心仪岗位拒之门外。

当年轻人困在“非985不要”“硕士起步”的学历鄙视链里,当88岁老人用学习拓宽生命维度,两者的碰撞,撕开了这场内卷的荒诞真相:比学历贬值更可怕的,是学习能力的退化。这场代际对话,戳中了谁的痛点?

02

学历内卷VS终身学习——我们到底输在哪里?1. 学历内卷的困局:拼命刷证,为何越努力越焦虑?

“考不上985人生就完了?”“30岁不读研会被淘汰吗?”社交平台上,这类话题总引发层出不穷。

年轻人把学历当作职场“入场券”,却陷入恶性循环:考研人数10年翻3倍,但企业依然抱怨“高学历低能力”;花3年读研,却发现所学技能已被AI取代。

数据显示,2024年青年群体中63%曾为考证付费,但仅28%认为证书真正提升了职场竞争力。

一位网友自嘲:“我像集邮一样攒证书,结果HR问我‘会用Excel做数据分析吗’,我当场懵了。”

学历通胀的背后,是盲目跟风与技能脱节的现实矛盾。

冯奶奶的启示很直接:她选择的农业经济、法学、工程管理专业,全部围绕退休前的工作需求展开,学习目标清晰到“每门课都能解决实际问题”

2. 终身学习的本质:88岁奶奶教会我们的三堂课

江苏南通的冯忆难奶奶

年轻人备考追求“30天速成”,冯奶奶却把“屡败屡战”变成常态。考《经济法概论》时,她连续5次不及格,最后把200页教材编成顺口溜,每天做饭时背、散步时默写,硬是把25分的“黑历史”变成及格线 。

冯奶奶的故事告诉我们:真正的学习从不是“冲刺跑”,而是持续终身的“马拉松”。

冯奶奶的故事藏着破局密码:

● 学习不为“证明”,而为“解决问题”:她自考农业经济管理是为了优化农村政策,学法律是为了帮邻里调解纠纷。反观年轻人,考证只为简历多一行字,考完就忘。

● 用方法打败记忆力衰退:她自创“学习口诀”对抗遗忘,而年轻人依赖“考前突击”,知识留存率不足20%。

● 把考场当修炼场:9次重考不放弃,她说“一放弃就前功尽弃”。年轻人却常因一次失败就自我否定。

3. 破局之道:如何跳出内卷,打造“终身竞争力”?

冯奶奶的成功,离不开政策的托底——江苏自考不设年龄门槛,一年4次考试机会,让老年人也能公平竞争。

而当下职场人更需要“精准学习工具”,让一张证书对应一项具体能力 。一条高赞评论说得好:“与其抱怨内卷,不如学冯奶奶,把‘我能考多少证’变成‘我需要什么能力’。”

跳出内卷,打造“终身竞争力”:

● 从“卷证书”到“练本事”:某互联网大厂HR透露:“我们更看重‘能立刻上手的技能’,比如数据分析、用户洞察,这些靠短期培训就能提升。”

● 跨领域学习,做“π型人才”:冯奶奶横跨农业、法律、工程三领域,这种跨界思维正是AI时代稀缺的“创造力”。年轻人可尝试“主业+兴趣”组合,比如程序员学心理学,提升沟通能力。

● 把学习变成“生活方式”:杭州老年大学报名人数5年涨3倍,老人们学编程、玩短视频,而年轻人下班只会刷剧。学习不该是“冲刺跑”,而是“终身马拉松”。

03

你的“学习焦虑”,真的和学历有关吗?88岁的冯忆难在采访中说:“学习是让我活得年轻的药。” 而很多年轻人,却把学习熬成了“焦虑的毒药”。

当年轻人抱怨“35岁失业”时,88岁的她仍在考场书写人生。冯奶奶用16年告诉我们:比学历更重要的是“学习力”,比一纸文凭更值钱的是“持续进化”。

当我们致敬“学霸奶奶”时,更该思考:当终身学习成为时代刚需,我们该如何跳出“内卷式学习”的怪圈?

今日话题:

● 你身边有“冯奶奶式”的终身学习者吗?TA如何影响了你?

● 如果抛开学历,你觉得哪些能力能让你在职场上不可替代?