柴绍(588—638),字嗣昌,晋州临汾(今山西临汾)人,出身北周贵族世家,祖父柴烈为北周骠骑大将军。其家族与关陇军事集团关系密切,自幼习武,以“矫捷有勇力”闻名。

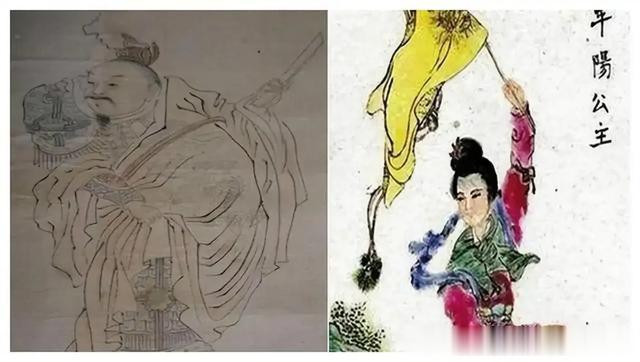

隋末任太子千牛备身(禁卫军官),后娶唐国公李渊之女平阳昭公主为妻,成为李唐政权核心姻亲。

一、晋阳起兵与开国功绩

1. 晋阳起兵的关键角色

大业十三年(公元617年),李渊密谋起兵,柴绍与妻子平阳公主分头行动:柴绍直奔太原参与谋划,平阳公主则在关中散财募兵,组建“娘子军”。此举既避免了夫妻同陷险境,又为李渊开辟了南北呼应的战略格局。

2. 统一战争中的核心战将

①浅水原之战:作为李世民副将,参与击溃薛仁杲,收复陇右。

②虎牢关决战:率轻骑迂回穿插,配合李世民完成对窦建德十万大军的合围,奠定中原归属。

③灭梁师都:贞观二年(628年),以主帅身份攻灭割据朔方的梁师都,终结隋末最后割据势力。

二、军事战略与战术特色

①精骑突袭:擅长率领精锐骑兵执行突袭、迂回任务,如虎牢关之战中绕道汜水切断窦建德粮道。

②协同作战:与李靖、李世勣等名将配合默契,在灭东突厥战役中担任通漠道行军总管,参与定襄奇袭。

③边疆镇守:贞观年间多次出任华州刺史、右卫大将军等职,强化关中与北方防线,抵御突厥侵扰。

三、政治地位与家族荣耀

①皇亲国戚的特殊身份:作为平阳昭公主之夫,柴绍与李唐皇室关系紧密,但始终保持低调谨慎,避免卷入权力争斗。

②凌烟阁排名之谜:在凌烟阁二十四功臣中位列第十四,低于其实际战功,或因贞观后期其子柴令武卷入房遗爱谋反案(后事发于高宗朝),家族声誉受损所致。

③家族显赫:其女柴氏为唐高宗婕妤,孙辈延续将门传统,但后期因政治牵连逐渐衰落。

四、历史评价与后世影响

1. 史书评价:《旧唐书》称其“临阵挺刃,亲当矢石,前无坚敌”,《新唐书》赞其“以豪侠闻,有方略”。

2. 军事遗产:柴绍的骑兵战术被李靖总结入《李卫公问对》,成为唐代骑兵作战理论的重要组成部分。

3. 文化符号:在民间传说中,柴绍常与平阳公主并称“龙凤双将”,其形象被神化为“金甲神将”,明清戏曲中多有演绎。

总结:从猛将到帝国柱石的蜕变

柴绍的一生贯穿隋末动荡至贞观盛世,其军事才能从冲锋陷阵的猛将升华为统筹全局的统帅,体现了唐初武将群体的转型。

他既是李唐家族化的军事网络核心节点,又是贞观战略体系的重要执行者。

尽管因家族后事影响历史评价,但其“不争权而功自显”的处世智慧,恰是凌烟阁群像中独特的存在。