夜深,幼常(马谡)在庭外踱步,小心翼翼,不时瞥向烛光摇曳的室内,突闻屋里一阵急促的咳嗽声。马谡一个健步,敲门后进入房间,赶忙为孔明添加茶水。

孔明也不抬头,仍然在处理公务文件,轻声说道:幼常,你终于进门了。

马谡说:不敢打扰丞相公务,但今天之事,不吐不快,似如鲠在喉。

孔明不答复,等待马谡接下来的话,却示意马谡自己倒茶并坐下。

良久,一片静寂,孔明问:“今天文长(魏延)的计谋,你怎么看?”

马谡惶恐道:“若身为将领,文长此计堪称“子午谷奇谋”,若为帅者,此计并无远略。”

孔明暂时搁笔,长叹一口气,饶有兴致地摆手,让马谡说下去,,,,,

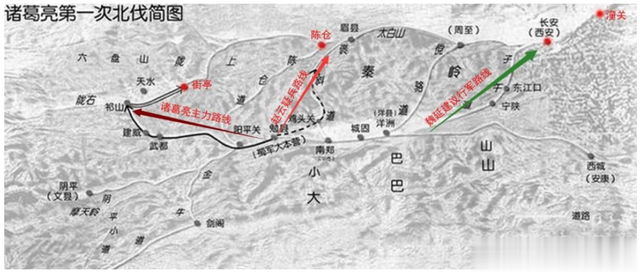

诸葛亮的第一次北伐期间,魏延曾经提出从汉中出兵伐魏,要翻越秦岭。翻越秦岭有三条路:东边的一条叫子午谷,终点在长安;中间的一条叫驻谷,终点在武功;西边的一条叫斜谷,终点在陈仓。魏延的意思是,由自己带一万人从子午谷北上,五千是精兵,另外五千负责运粮,十天可以奇袭长安;由诸葛亮亲自率领大军从斜谷北上,这样咸阳以西都可以平定。

清朝三国演义中马谡的画像

魏延提出“子午谷奇谋”的原因

魏延本身是一个坚定的抗曹名将,立功心切

魏延(2世纪-234年),字文长,荆州义阳郡人。魏延最早是在荆州刘表帐下,刘表去世后,其子刘琮迫于曹操威势,投降了,魏延不愿与曹操为伍,投靠了长沙太守韩玄,再辗转加入了刘备阵营。

魏延多次易主,虽然在三国动荡的年代并不罕见,但他心中有英雄之志。他随刘备入蜀,虽有战功,但未有大功。刘备慧眼识珠,破格提拔魏延为督汉中镇远将军、汉中太守时,全军震惊,几乎所有人都认为镇守汉中必为张飞时,刘备的信任,也让魏延继升大将之列。(以前我总怕张飞莫名会骂道:魏延你这厮,三姓家奴!)

即为督汉中镇远将军其实魏延便偏向于防守,他创立的“重门之计”(此“重门之计”并非重于城门的防守,而是于汉中险要之地,东、南、北门、等各路关口、隘口,设下大型防御工事,皆以强将锐卒守御,工事中弩兵可强弩齐发,隘口下可轻骑疾行,并可相互救援、接应,以精锐部队防御反击的策略。)虽有效的守护了汉中,但是并没有证明自己攻守兼备的能力。

蜀国北伐前,前将军关于、右将军张飞、左将军马超、后将军黄忠都已去世,名将中唯有赵云威名大过魏延,但扪心自问,赵云长期掌管禁军以及负责镇守京城的工作,这种职务人员更像是“亲信重臣”,并非主将。从摆兵布阵、建功立业的角度,魏延感觉自己的机会有了,其实此刻平台也有了,早在北伐前一年,魏延为督前部、丞相司马,领凉州刺史。

魏延心气很高,如诸葛亮在第五次北伐(小说是“六出祁山”,与正史不符)病死五丈原时,魏延说“丞相虽亡,吾自见在”,不能“以一人死废天下之事”。但出身并不显赫,若没有旷世奇功,很难成为蜀国的高阶统帅。

有一个例子,在蜀国的后将军黄忠,在拜为大将时,遭到包括诸葛亮、关羽等众人反对。黄忠仅为蜀汉攻取汉中一条,足以抵住悠悠之口。

前辈的成功案例在前,魏延之前东飘西荡,投奔到刘备处才算稳定,得以施展自己的才华,正值蜀国人才断档,建功可期,魏延绝不想放弃表现的机会。特别是以后陷他于死地的,诸如杨仪等人一直对魏延不服,魏延急需证明或者兑现自己的军事才能。

“子午谷奇谋”有其可执行性,毕竟算是一个方案,在相对“理想情况”下可以达到杀入长安,会师孔明的目的,但是诸葛亮又为什么不予采纳呢?

1.诸葛亮的战略目的与子午谷奇谋并不匹配

诸葛亮在“隆中对”中提过:天下有变,则命一上将将荆州之兵以向宛、洛,将军身率益州之众出于秦川,百姓孰敢不箪食壶浆以迎将军者乎?”

关羽惨死后,荆州已经掌握在东吴;并且天下未有“大变”,诸葛亮第一次北伐更多的是想化被动为主动,甚至于可以理解为居安思危下的被动出击,并没有想到可以“北定中原,攘除奸凶,兴复汉室,还于旧都。”或者可以理解为诸葛亮想解决曹魏凉州的地盘,然后再稳扎稳打。而魏延拿下的长安,势必导致曹魏的兵力集结,双方主力的决战,不是诸葛亮短时间希望遇到的,毕竟曹魏的综合国力太强。

2.诸葛亮负重前行,不敢冒险

诸葛亮其实是不擅长军事战略。他做军政是一把好手。

赤壁之战,诸葛亮的功劳最大的是促使孙吴联盟,关于诸如草船借箭、借东风、舌战群儒等等是罗贯中美化他的,历史上,刘备在平定益州,军事谋士是庞统。取汉中军事选用的是法正。诸葛亮更多地扮演镇守后方,运转军粮的后勤工作。

而且诸葛亮此次北伐,蜀国内部的反对声音极大,都鉴于孔明的威望,所以诸葛亮可以力排众议,但采用魏延的计策后,倘若成功,就算收付长安以西,到时候曹魏反扑,长安一带蜀国未曾经营,反而会浪费更多的精力,同时,诸葛亮此次北伐带走了蜀汉政权的最后希望,十万蜀兵,也是最后的家底。自从荆州兵败到夷陵之战,虽然天下三分,作为实力最弱的蜀国,更多地只能“偏安”,所谓的“问鼎中原”估计连诸葛亮都觉得“黄粱一梦”。所以诸葛亮不会参与到豪赌之中,唯有步步为营,逐步蚕食,等到“曹魏或者东吴有变”的一天。

3.“曹魏或者东吴有变”诸葛亮当时是没有希望看到的

江东有孙权以及陆逊坐镇,短时间不会有变化,孙权能够保证东吴政权的稳定,陆逊能够保证东吴军事上的战略正确。

而曹魏在当时确实没有“有变”的迹象,虽然曹操已死,但后继者曹丕、曹叡都非常贤明。特别是曹魏的人才没有明显的断层。

4.“西和诸戎”,无奈之举下的借力打力

所谓得道多助,以弱对强时,诸葛亮更希望不是蜀国一路的攻打,虽然东吴会配合,但是东吴的力度有限,仅仅是牵制曹魏兵力。诸葛亮先从西路进攻,本身西戎羌胡经营多年,有很好的基础,解决战争中攻城与守城同时并行的问题。

##

现在已无法探知马谡与诸葛亮当天夜里关于魏延子午谷奇谋的内容,但马谡所想并非如此,,,,,,,

马谡说完,诸葛亮会心一笑。马谡预起身欲走,诸葛亮并未挽留。走到门口,马谡问道:丞相待我如兄如父,幼常不才,愿为蜀国冲锋陷阵。

诸葛亮知其来意,仅问了一句:幼常,知我为什么要阻止你向文长(魏延)解释?

马谡不解,若有所思。

“首先,为帅者,立威,无需多言,大家执行即可。再者,为帅者,需要统筹,若有错,可至满盘皆输,而为将,胜败兵家常事,所以方案可以多种,但战略目标不能朝令夕改;第三,战场瞬息万变,不仅需要分析,更多地要因地制宜。子午谷路线非我理想路线,你和文长都有傲气也有傲骨,或者说你们都想证明自己的天赋,你们的心情我可以理解,但我诸葛亮,已经无需其他人与事的证明,时至今日,我做的任何事情都是为了蜀国,我做我认为正确的事情,这份责任你或许大概了解,但无法理解。”

“丞相,我确实无法知晓您的心思。”

“不是你不知道,我在年轻时会听取各种建议,好的、坏的、有效的、无效的,但是我知道,作为第一责任人,更多的是要权衡,找到相对正确的方法。不能一意孤行。幼常,我很看好你的,你有才,但却少了带兵的经验,需要多向王平他们请教,不能操之过急,再沉淀沉淀,会有机会的。其实我说这些,意义不大,你们太有个性了,听不进去的,哎。”

马谡吃了一惊,不敢多言,本来想毛遂自荐,领兵作战的想法刚到嘴边,又听闻丞相的话硬生生噎了回去,马谡心里暗想:后面再说吧,我也想兑现自己的天赋。

夜已深,马谡离别后,诸葛亮面对窗外皎洁的月光,盯望着入了神,与月相望无言,凉风袭来,止不住咳嗽加剧。打破静谧的夜,伴随临街的犬吠,焦虑笼罩在蜀国的夜空,如同深夜的雾气,久久消散不开。