编者按

Editor's Comment

在这个效率至上物欲横流的时代,任传文是少有的以修行者姿态,将生命感悟沉淀为性灵之作,用兼具个体灵魂印记与东方文化意蕴的笔触,实现了艺术对自然真谛的转译与对观者心灵的治愈的艺术家。

于任传文而言,古代先哲所讲的“述而不作”是他所认同的理念,绘画并不是创造,而只是传达自然之意,恰恰要摒弃杂念才能领受自然之神的恩惠,领会自然之师的教导,传递自然的真谛、自己的真感悟。他满怀期待地等候着与自然的不期而遇,山川树木,世间百态,以“浮生”为母题的系列作品是他心中对世界的印迹。尽管生活并不总是宁静,然而,喧嚣生活对他而言,恰是用来砺练心智、修行性灵的,修行得心灵的波段足够敏锐,才能接收到自然传递的灵性,在自由澄澈的天人合一状态下,才能诞生物我两忘的性灵之作。

体悟自然、汇于创作始终是他慰藉灵魂的方式。随着岁月的流转,他也安然地接受一切自然发生的变化,所见的世事也都随着泰然自若的心境,渐渐沉淀为心中的感悟,有感而发,流于笔下。在他持续多年的“浮生”系列画作中,随着生命历程的改变,画面也自然呈现出生命光谱的渐变。

这样的画作,必然是独独的“这一个”,带上了他个体的灵魂痕迹,流淌着古朴而带有灵性的东方文化意蕴。作为自然之神的使徒,任传文静静地用自己的画作传递着自然背后无形的精神,为世人带来艺术的治愈与幸福。

“年度艺术家”个案研究任传文

Ren ChuanWen

悟得自然便成师

UNDERSTANDINGNATURE BECOMESA TEACHER

远流的合歌

布面油画

120×80cm

2023

求真为本

SEEKING TRUTH

AS THE FOUNDATION

库艺术=库:还记得上次与您对话已经是十年前,岁月总是能沉淀人的思考和收获,这十年您最深刻的思考和最大的收获是什么?

任传文=任:是的,时光荏苒岁月匆匆一晃就又过去一个十年,这十年可以说是整个世界都非常特别的十年,人们经历了前所未有的疫情,手机已经成了人们生活中最必不可少的物件,AI技术的出现和应用、三年的俄乌及中东等多地的现代战争等等这一切都是在我们之前的人们所没有经历过的世间万象,这些对我们当下生活的冲击是巨大的,对艺术创作本身自然也不能不说是有着某种莫名的冲击和拆解,至于是否也会对创作生活有一定程度的提升和辅助,眼下还实在看不出来,总觉得科技的快速发展打乱了当下的生活节奏和习以为常的生活状态,如果说有思考最多的可能是更针对社会和人的思考,关于对生活、对生命、对人与自然及人与社会之间的关系等,世事的变迁、人情的冷暖构成了一代又一代人的生命轨迹,相信这种种感受都会自觉不自觉地转换到我们这个时代的艺术创作之中,这也许能在画作里体现出某种潜移默化的收获,但这一定不是显而易见的。

礼赞青花瓷

布面油画165×145cm2019库:今年《库艺术》的年度学术主题是“选择真理”,您如何看待艺术作为承载真理媒介的可能性和局限性?任:就我个人的认知而言,真理这个概念很难在艺术创作的领域里取得比较准确的定义,美学意义上的真理是什么呢,我想应该首先是创作者本人各方面的“真”吧,艺术创作的源头应来自人的真思想、真精神和真情感,从这个意义上来说,但凡不是发自“这一个”人内心的所感所悟应该都不是真正意义上的创作,唐人张璪“外师造化,中得心源”所说的绘画创作理法我是强烈认同的,我个人则在此基础上更倾向于“无意识的传达”这种师造化得心源的创作理念,设定假如在艺术创作的范畴内有真理之说的话,那么我们在创作中所传达出来的图像是否承载着真理这码事,当须旁人或后世的评价才能得出结论吧,诚然任何事物都有它的局限性,当然艺术创作也不能例外。

浮生-门

布面油画

100×80cm

2019

库:您认为绘画能传递人所独有的灵境和精神境界,对您来说,艺术本质是否可以理解为对人类深层精神世界的挖掘与呈现?以此为路径是否可以触及或抵达真理的彼岸?任:法国画家高更有一件作品《我们从哪里来,我们到哪里去》,我想这是人类发自心底里最迷惑的灵魂之问,顺着这个方向我常常觉得人也许本心并无任何想象的能力或思考的能力,人能想到的其实都是灵魂深处早就被设置的。只是时间是一个问题,时间是什么?时间是谁创造的?人类从生到死及中间过程中的种种境遇都发生在不同的时间点上,由此可见,时间的相对永恒和生命的不断流逝是这个世界所能呈现给我们的某种真理,那灵魂是否和时间一样永恒呢,这个谜一直都是我们人类所无法解开的棋局,由此我想到,唯有艺术才能滋养灵魂,因为艺术作为人的精神活动的痕迹,可能会与灵魂相生相伴,无论哪个门类的艺术它所释放和传达的都是无形的精神能量,而这正恰好就表现为人或事物内在的灵魂的样子。

某一天

布面油画

85×80cm

2013我觉得无论是史上留存下来的,还是当下艺术家所创作出来的,只要是好的作品,都是由表及里的精神产品,为什么说音乐是这个世界上最纯粹的艺术,因为音乐没有模仿人类的物质自然生活的因素,它直接来自精神的灵魂的彼岸,当然,好的绘画、雕塑、建筑等艺术门类无一不是表现着某种精神内涵的灵魂境地。另一方面,每一个时代也都会有虚假的艺术作品,最大的原因可能就是没有找到艺术创作的真理。世上大多数人一生所做的事情都很容易与自己潜在的能力失之交臂,随之而来的自然就是力不从心后的改弦易辙、半途而废,这种情况无论是谁都有可能发生在其身上,也因此这个世界上能找到艺术真理、能留下来的艺术经典较之数代众生的数量的确是显得少之又少了。库:您在很多文章中都曾强调要“画一张自己的画”,这背后蕴含着怎样的创作动机和信念?任:所有艺术家在年少的时候都会有一个艺术的学习阶段,这是由于每个人都不能一蹴而就地成为艺术家,若想获得承上启下的能力,首先要在艺术的长河里学习游泳便成了一条不能回避的必经之路,因为所有的艺术门类都会面临着某些技术层面的问题须要掌控和解决,记得法国画家德拉克罗瓦曾经说过“临摹是学习绘画最好的途径”,我们最早学习写字也是用传统的米字格仿影,临帖模仿之后才有可能站在道上有所突破和创新,然而正因为要走过这条漫长的学习温故之路,也就极易使我们在这个过程中迷失自我、失掉本心而把路走偏,如果有朝一日把艺术创作当成杂技来看待的话,由此而引发的众多后续就会完全与艺术创作的核心理念南辕北辙了。从形式语言到所思所想的内外相通,即艺术的表现方式和个人精神与感悟的高度契合,这才是一个艺术家要进行修练的方向,我所说的要“画一件自已的画”其全部的含义就是要“真”,要是自己的所见所闻、所思所想、所感所悟,有了这些厚实诚实的积淀,加上发自心底的表现和传达,这才能达成作品的悟象化境,达成形式和内容的高度统一,这也许才是具有艺术创作价值的“这一个”而非这一群。

自然是神也是师

NATURE IS BOTH GOD

AND TEACHER

库:您早期的一些作品,通过对外部物象的观察和描摹,结合自身的感受和理解再现外界的物象,且风格多样。在那个阶段,您主要想通过作品解决哪些创作上的问题?或者说,您在早期创作中,最关注的问题意识是什么?任:回想起我早年的那些画,当时是在一种很激荡的情绪下完成的,那时候是自己一次偶然的机会悟到了大自然向我暗示了绘画形式语言的内涵,有了这一个重大的启迪,我顿觉领到了一枚上苍给予的金钥匙,而且我觉得形式和内容是一对孪生姊妹,要么全来、要么全不来,就是在那段时光我一口气画了太多的东西,并自认为这些画作都是上苍赐予我的礼物,我欢天喜地照单全收了。

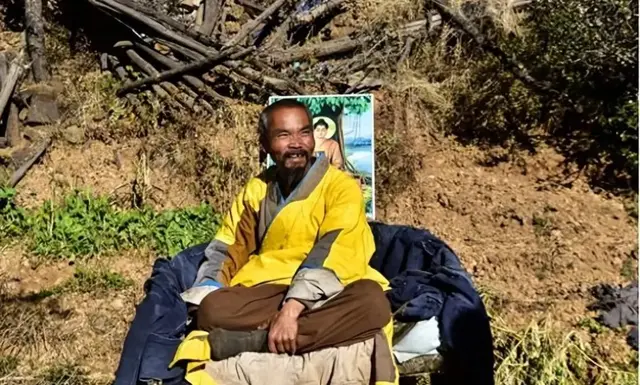

写生创作中

库:当下您关注的命题是什么?您如何看待自己当下的作品与现实的关系?任:我画画没有想过要关注哪些命题的问题,仅仅是画我想画出来的东西而已,所感所悟之后的想说话想表现出来就好,我也一直对那些先有主题的绘画创作不以为然,既然这个世界上已经存在着电影艺术这样的表述方式,那么像什么故事主题历史主题都应该交给更适合表现题材的电影电视去做,何苦来一段永远也追不上的赛跑呢,我们可以看看近现代史上的中外大师们的画,很少有看到他们去画什么主题题材的东西,再看看我们周边那些铺天盖地的主题创作的作品,也能理解,大环境须要这样的东西,只是我不相信这里面会有切实的性格和灵魂,想起来当年吴冠中先生所比喻过的假面舞会,太贴切了,一个画家跑去画一个别人给出的题目作为创作目的,这与我个人的创作理念大相径庭。活在当下,感悟当下的自然与生活然后有感而发,我觉得这就是作品与现实的关系。

写生创作中

写生创作中库:您对马蒂斯“当我们耗尽了创作的灵感的时候,我们就要重新回到自然面前”颇有共鸣,这是否源于您在自己的创作生涯中有类似的经历,能否具体展开谈一谈?回到自然面前具体给您带来了哪些创作上的启发和收获?

任:任何人都不可否认对于艺术家来说自然是神也是师这样一种概念,人类所有的创造都是围绕着自然而产生的,比如我们在看一棵树,静下心来仔细观察,我们就会想到,包含了所有枝叶在内的状态才形成了这样一棵树的形式,接下来你就会发现每一根小草、每一片云朵、每一座山丘及每一个光斑对于画家来说这都是形和形式的典范,你必须去注视它们、品味它们,这些平凡自然的状态就会在某一时刻让你懂得这一棵树和那一棵树的内在与外在状态不同的根本核心在哪里,因为这些是你接收自然的暗示而转译为视觉语言的结果,因此,我们要不去感受自然的浸染,来不断充实我们自身的精神内涵和表现手段,这些对自然的敬慕与凝视对画家来说尤为重要,因为形光色线与精气神形只有无缝衔接才能生成气韵生动的画面,画家一生锤炼的通透与放松都要归结于自然的法则,天人合一谓之创作之道。库:固有的知识、经验与熟练的技巧往往会使艺术家在已有的框架之中重复过往的创作主题与动机,在您看来如何警惕和打破这种对于自我的重复?任:从严格意义上讲,每一位有建树的艺术家他的一生其实也就有一件作品,一幅画,一首曲子等等,这就是随个人的天性使然,只要创作者是遵循本心的,就如同我们看一棵树,杏树和柏树整体看上去的强烈不同是由它们各自相近相同的形状和颜色一致的枝叶叠加组成的。人也一样,一个人个性的独特和另一个人是有着强烈反差的,因此只要遵从自己的内心去创作和传达对自然对生活的所思所想,那么这种个人的独特性就会显露无疑,而每个人的每件作品就会像那棵树的枝叶一样有着相近或相同的基本特征,因此,在这个意义上来说个人作品的这种相似相近并不能简单归结为机械性重复,其作品内在的关联和外表的相似恰恰就是这一个艺术家的个性使然。然而,本就仅仅以技巧和习惯性的方式来进行所谓艺术创作的作品就是机械性重复,因为仅仅用手而不走心的创作本来就谈不上是创作,Ai的绘画永远也不可能取代人的绘画的根本原因也在于此,克服这种状况的前提就是有话要说则说,没话就不要找话说,更不要去学说别人的话,活出自己,画出自己才是真理。

南塘清秋

布面油画

80×60cm

2022

库:相较于文学或电影,绘画在今天尽量避免过多的叙事性,转而回到对绘画本体的探索。在您的创作中,是如何处理绘画与现实世界的关系,避免让绘画沦为单纯的讲故事工具?任:这是一个很有意思的问题,也是大多数画家不想去说的问题,因为对于任何一位艺术创作者来说,有些个人的创作源流真的是可以比作天机,我早年常常对世界著名男高音歌唱家帕瓦罗蒂的发声部位有很多猜测,我不完全相信书上所讲的怎样打开声带那些总结性的知识,有时候突发奇想我觉得帕瓦罗蒂本人一定隐藏了只有他本人才知道的发声部位,这对于他来说就是天机。再说回绘画,尤其是现当代中外大师们我没见过他们其中的哪一位是在拿绘画叙事,即使是毕加索自己所说的《格尔尼卡》是在表现法西斯的战争屠杀,但他的这件作品也是从绘画开始并从绘画结尾的,无论如何去解读这件作品,它本身所呈现出来的是绘画的本体,是黑白和颜色的交织,是形状与线面的组合,所有这一切都是围绕着一有意味的形式而生成的,首先是绘画然后才连带着其它。一个人的成长历程是,年轻的时候要获得对生活和世界的认知,一定是要亲历亲为,时刻与自然贴合,并从中吸纳觉悟,而到了一定的年龄段之后,那便是与世界和解的过程,个人的创作也一样,过了亲历亲为的年纪之后的创作动力,则是数十年所积累的感知认知及对自然与生命的理解,有些灵魂深处的东西是不可逆的一种永恒的存在,不用担心重复自已,前提是只要自已每次创作的冲动都是有感而发、有话要讲,不生搬硬造、不无病呻吟就没有问题,活在凡俗世界,慧心寄托于上苍,我想这就是现实与艺术之间的关系。

浮生-午后

布面油画

122×104cm

2008

库:唐代画家张璪提出“外师造化,中得心源”的艺术创作理论,而“意象”也是中国传统的美学观念。作为中国意象油画当代性探索的代表之一,在您的创作实践中,师造化与得心源之间有着怎样的微妙关系?绘画又该如何在反映现实的基础上超越现实,从而展现出独特的艺术价值呢?任:在那些日日月月凝视观察揣摩自然和生活之后,胸中自然会沉淀太多无形却又是时时泛起的感悟,当这些感悟在某一个时刻与我们生活中的某一个时间点物象相碰撞的时候,那种有意或无意识的瞬间会让我们的感觉升华到一个境界里面,那个境界或许就是先贤们曾说过的禅,是离灵最近的地方,它会使我们在平凡处获得爱的光华,在朴素里享受到温暖与高贵,我纵观东方艺术的种种痕迹里,这种精神气息几乎占了全部,正所谓“一粒沙中看世界,一朵花里见天国”,我国古人的画,一草一石一花一木的画面里让我们感受到了太多灵的境地。记得杨降先生说过“这个世界是自已的,与他人无关”这样的百岁感言,我想如果画家们都能将认知提升到这个档位的话,我们这个民族的绘画艺术作品得是何等的璀璨辉彰,君子和而不同的前提就是每一个人都有相对独立的认知和思考,都有他们最个性的一面在起作用,尤其对于艺术家来说,鲜明的个性在艺术创作的过程中尤为重要,还是那句话,“真”是找到真理的前提,每一个艺术家都以“真”去对待生活、对待创作的话,人性与神性就会统统在这些被艺术家创造出来的艺术世界里熠熠生辉。

山水光阴

布面油画

195×125cm

2024

库:疫情期间,不少人都经历了生活和创作上的巨大变化,您那段时间似乎也处于创作的低谷。如今当您再次拿起画笔尝试描绘时,您认为最艰难的部分来自于什么?任:是的,已过去的五年虽说时间不长,但却让所有的国人站在了某种时段的分界点上,这个世界似乎被疫情和战争搅动得再也没有了往日的相对平和与宁静,其实现在最为艰难的依然是人人都还在这种状态里难以自拔,我相信艺术创作首先要求具备的条件就是能够让自己心静气和,宁静才能致远嘛,然而当下能让自己静下来实在是太难了,没有谁能真正超越时代。前些日子我在微信上看到一条视频,是北大的钱理群老先生在讲:“这是一个无真相、无共识、不确定的时代。”想想看,在这样的时间段里我们能倾心竭力去做事是不是很困难?物理意义上的时间倒是宽裕,而心里这片地儿却仿佛总也腾不出通透的空间来。所以眼下还是有必要让生活慢下来,慢慢读书,思考及品味,只有这样好像才能慢慢趋近那个艺术创作的合理心境,我之前说过,创作的根本支撑点是文化,是承接一个民族一代又一代人的精神和思想的溪流,其生生不息容纳原野百川,文化是气脉,是创作的驱动力,修得一身通透才能做好自己,不着急,一切都慢慢来吧。

艺术家简介

其它更多内容

工作坊即将启动

“在色彩中探索绘画新的可能性”国内外导师携手构建一个独立的绘画体系Rediscovering Color, Transcending Oneself色彩绘画创研工作坊(第四期)导师阵容:

马树青、英格丽·弗洛斯(德)、黄拱烘(德)

举办时间:

2025年3月29日—9月

授课方式:

线上理论教学 + 线下实践创作 + 跟踪创作点评

线下授课地点:

北京

课程亮点:

从绘画观念、色彩理论到个体独立创作,体系化的课程设计,助力成员全面提升艺术创作能力。

全阶段成员权益:

- 参加本期工作坊举办的线上成果展,展示个人作品;

- 加入“色彩绘画”师生专享交流群,与导师及同行深度互动;

- 参选“色彩绘画”年度主题展览,获得更多展出机会;

- 获得由库艺术教育与“色彩绘画”研究中心共同颁发的结业证书;

- 优先获得现场参与《库艺术》举办学术主题论坛活动的现场席位。