如果问你最喜欢的朝代是哪个朝代?

相信很多人都会提到大明王朝,大明王朝的开国皇帝朱元璋是历史上少有的真正以布衣出身的皇帝,大明王朝不纳贡、不和亲,真正实现了天子守国门,君王死社稷。

大明王朝以风骨和气节著称,君主专制达到了空前的巅峰,对百姓形成了诸多压制,但是明朝的科技之发达,仍旧令人叹为观止。

明朝是当时世界上最先进的国家之一,在数学、化学、农学、造船、天文、医学等方面产生了莫大的贡献。

明朝年间,徐光启完成了《农政全书》,总结了中国诸多农业生产技术和宝贵经验,张仪建造了浑天仪,对地理天文学说影响深远,天文望远镜、佛朗机炮、火铳之类的先进发明在明朝层出不穷。

明朝曾在欧洲引进了诸多先进火炮之后,自己改装生产,造出了红衣大炮等先进装备,得到了世界的高度认可。

曾经登上过明朝战船的西班牙人门多萨也曾评价过明朝制造的弗朗机,说比他们所制造的更好,更有威力。

由宋应星所撰写的《天工开物》,更是凸显了明朝科技、农业、手工业、发展的繁盛,取得了举世瞩目。

明朝的科技手工业取得了如此之多惊人的成果,却为何在明末乃至清朝走向没落呢?

明朝的制造业科技和手工业发展成绩斐然宋朝是一个重文轻武的朝代,宋朝国防力量衰弱,但能工巧匠、文人墨客和商贾手工业者却取得了斐然的成就,制造了诸多先进器具。

明朝在继承了宋元科技优势的基础上,在航海制造、手工制造、天文、地理、数学、物理、农业、等方面均取得了不错的成就。

在手工方面,明朝的陶瓷发展到了一个全新的高度,以景德镇瓷器为主的瓷器远销国外,明朝瓷器颜色更为华丽,纹饰更为复杂,极具收藏价值。

在天文地理方面,明朝建成了中国历史上第一部天文望远镜,永乐年间,朱棣派遣郑和远下西洋,郑和等人绘制了一幅完备的《航海图》。

晚明之时,利玛窦进贡了《坤舆万国全图》,描绘了南极洲与澳洲的景象,而在数学与物理方面也出现了李之藻、程大位、吴敬、宋应星这样的杰出人才,在算数、算法、声光传播等方面取得了突破。

在农业方面,也有马一龙、徐光启等人,由明朝初年科学家宋应星所创作的《天工开物》,收录了明朝农业、手工业方面的信息。

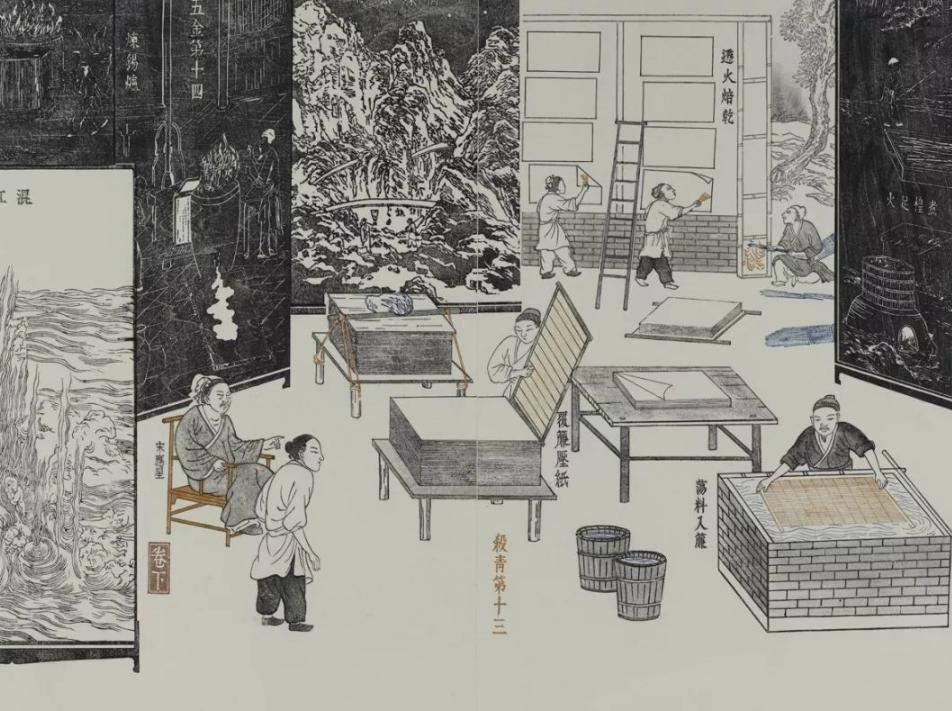

其中既包括了陶瓷制作、火烛制作、兵器、火药、染色、纺织、榨油、机械、砖瓦,也包括了造纸之类的生产技术。

《天工开物》是世界上第一部有关农业和手工业生产的综合性著作,是中国伟大科学科技著作之一,被外国学者称之为“中国17世纪的工艺百科全书”。

这本书也同样展现了明朝科技的发展,反映了明朝资本主义萌芽的生产力状况。

《天工开物》中不仅描述了130多项生产技术和工具名称,而且还有123幅生动的插画,系统地总结了中国古代劳动人民的实践经验与科技方面的成就。

这本书本应受到当世人的重视,但是可惜的是,它却遭到了统治者的禁止,在将近300多年的时间里被埋没。

与之相反的是《天工开物》出版后被译成了多种外国文字,在日本等周边国家盛行。

《天工开物》在18世纪到20世纪之间先后被传播至日本、朝鲜、法国、英国、德国、意大利、俄国等国家,为这些国家科学技术的发展提供了参考。

《天工开物》成熟的背景与后期的没落《天工开物》的作者宋应星出身于士大夫家族。

曾经考中举人,在江西、福建、安徽等地做过官,眼界较为开阔,由于他自身的文化素养较高,所以他初期的仕途很顺利。

但是他后来因种种原因看透了仕途官场的黑暗,将目光放在了科学之上,宋应星和明朝其他只会死读书的文人不一样,他有着很强的求知欲,极其关注百姓的日常生活。

他在做官的那几年里接触了诸多底层人民群众,深刻的了解了百姓生产领域的工艺流程,学习了诸多科学知识,并将其记录下来,为后来的撰书打下了坚实的基础。

宋应星是明朝万历年间人,明朝嘉靖年间以后,王阳明的心学盛行于大江南北,承袭王阳明思想的泰州学派积极提倡“反虚务实”,他们关注百姓生活和现实生活,提出了“百姓日用是道”的命题,体现了“经世致用”的进步思想,并逐渐成为了一门显学。

随着时代的发展,显学蔚然成风,明朝嘉靖后期出现了大量科技著作与科学伟人。

而宋应星便生活在这一时期,他受经世致用的影响很深,对实事求是极为在意,这些都促使他创作了这惊世之书。

明朝万历年间,在张居正改革的促使下,迎来了又一个发展高峰,彼时,耕地面积不断扩大,玉米、番薯等引进农作物进入市场。

类似于棉花、茶叶、甘蔗、烟草之类的经济作物,广受世人喜爱,农业的生产技术和生产工具均得到了大幅度的提高。

粮食的与日俱增,使得商品经济迅速发展,手工业方面的分工更加细化,技术更加先进,出现了资本主义萌芽的趋势,这些背景都为宋应星创作《天工开物》提供了大量素材。

宋应星的家乡江西有着优渥的环境基础,江西在经济中心南移的过程中迅速发展,景德镇不仅有名动天下的景德镇。

而且在造船业、造纸业、纺织业、制糖业、榨油业均取得了不错的成绩,更为重要的是江西的矿产资源非常丰富,为宋应星创作《天工开物》提供了有利的条件。

从《天工开物》记载的内容来看,明朝中国的农业生产技术和手工业生产技术一直处于世界领先地位。

无论是纺织造船还是铸造业都不属于西方国家,明朝明明有如此之好的科技基础,但是科技发展的后驱动力却很弱,就连《天工开物》也逐渐没落。

《天工开物》出版后没多久,明朝便迎来了大动乱,彼时民间反王四起,内有烧杀抢掠的李自成,外有不断南下的清朝军队。

在这战乱之时,科技的发展也走入了停滞,明朝灭亡之后,一切百废待兴,类似于《天工开物》这样的技术类百科全书也鲜少有人问津。

清朝统治者是满族人,他们的生活习惯与风俗传统与汉人多有不同。

清军为了更好的统治汉朝百姓,逼迫百姓剃掉头发,剪小辫子,并制造了扬州十日这样的屠城惨案。

可即便如此,民间仍旧有许多反清之人,清朝统治者在审核全国书籍的时候,在《天工开物》当中发现了大量侮辱清朝的词汇。

这当中还有许多明军用火器炸死清军的插图,因此《天工开物》便被列为了禁书,受到了人们的忽视,直至百年之后才重见天日。

就在《天工开物》在国内遭禁的时候,却受到了外国人的重视,并在外国广泛传播。

直至今日,《天工开物》在国外依旧占据着重要地位,《天工开物》的没落也与中国科学技术后期的没落相照应。

16世纪17世纪,中国的科学技术和手工业水平在整个世界一直占据领先地位,可是自17世纪后期开始,中国的科学技术却逐步落后,造成了中国后期的没落。

这究竟是为什么呢?

明朝统治者加强君主专制,推行重农抑商中国统治者自古以来便对重农抑商的政策情有独钟,时间进入到明朝之后,重农抑商政策已经背离了原本的初心,出现了异化的局面。

重农抑商原本是为了发展农业,不让商人操纵市场,但是明朝之时,地主却在重农的保护下剥削农民,百姓也受政策影响,轻视工商业,阻止商品生产和流通。

明成祖当年曾直言说过:“商税者,国家抑追逐末之民”,增加了商人的税收,遏制了商人的发展。

并放任地方政府敲诈勒索工商业者,统治阶级乃至政府对于商人的偏见使得工商业发展受到了严重的打击。

国家在限制商业发展的过程中也一直在大力打击手工业的发展,煤和铁都是重要的生产部门,对手工业发展具有重要的作用。

但是明朝为了赚取钱财,却垄断了煤和铁的生产,三令五申禁止百姓开采煤矿和铁矿。

不仅如此,统治者还实行海禁政策,打击商人对外贸易,那些外出买卖商品的商人不但要受到层层审查,而且还常常被官吏军民所打扰。

生产是科学技术发展的基础,明朝政府所实行的这些政策既打击了商品流通,也阻碍了生产的步伐,使得工商业日益衰微。

因此明朝中国科学技术乃至制造业的发展都走向了下坡路。

《天工开物》这样的书籍本应受世人追捧、尊重,但是却在政府无限抬高文臣地位,排斥科技人才的过程中却日益埋没。

明朝为了加强中央集权,加强对百姓的思想控制,在教育内容上,把科学技术排斥在外,降低了文人研究科学的积极性。

史书记载,明朝儒家之类的著述多达140多部,但是农学、天文学之类的著作却只有103部,这些都造成了科学技术人才缺乏的后果。

明朝统治者将程朱理学定为统治思想,极尽所能的表章六经,神化皇帝,鼓吹君权神授,使得科学发展失去了百姓基础。

统治者们为了维护统治,让百姓听从自己的摆布,大力宣传迷信,诋毁科学,并实施高压政策制造文字之祸,禁锢了人们的聪明才智,阻碍了思想进步和科学文化的发展。

更加遗憾的是那些已经问世的科学著作和发明成就也找遭了统治阶级的摧残,明朝的生产力逐步提高,商品经济发展迅速,民间出现了大量伟大发明。

这些发明不仅没有得到政府的保护支持,反而还受到了当局者的摧残。

正德年间,昆凌人使用铜铅活字,视版印尤为巧变,精进了印刷术,然而他的发明不仅没有得到推广,反而在封建顽固派的官绅反对压制下销声匿迹了。

明朝年间,不断精进的造船技术和航海技术也在海禁政策的束缚下失去了原本的活力。明朝“数学衰竭,世书遂亡”。

前朝留下的有关科学数学的著作也被弃之不用,由于明朝限制百姓发明,打击科学,抑制手工业,所以才造成了科学后期的衰微,就连宋应星这样伟大的科学家的生平事迹也未流传下来。

综上所述,我们可以看到明朝本有着良好的物质基础,社会条件发展手工业商业和科学本来出现过无数伟大的科学家和先进学者,但是由于君主专制和封建统治者的压制,所以科学技术由先进逐渐变为落后。

到了清朝之时,清朝统治者对于百姓的打压更是达到了巅峰,为后期中国科学技术的没落以及国力的衰落埋下了伏笔。

明朝曾出现过诸多爱国科学家呼吁当局病除弊政,调整政策,学习外来先进文化发展本国科学,但是他们的声音却和那些惊世之作一起埋没了。

明朝科学的发展与没落警醒后人一定要批判封建主义糟粕,肃清其影响和毒瘤 学习外来先进文化,为我所用,才能让中国科学重回往日之巅峰。

参考资料:1.《天工开物》

2.《明史纪事本末》

3.《农政全书》