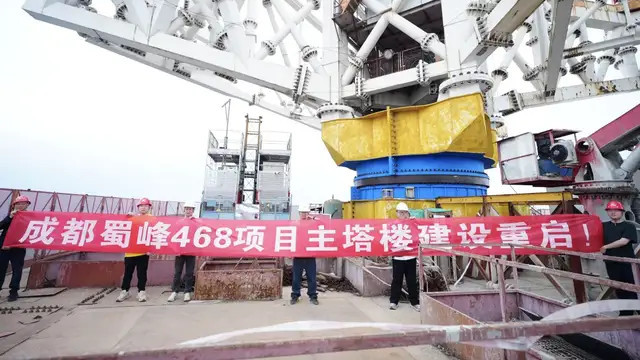

沉寂多年的成都绿地蜀峰468项目近日重回公众视野。这座定位为西南第一高楼的468米超高层建筑,在停工数年后正式宣布引入中国五冶集团作为合作方,标志着项目进入全面重启阶段。从规划蓝图到现实困境,再到如今的技术赋能与资源整合,蜀峰468的命运折射出中国超高层建筑发展的复杂图景——既承载着城市国际化的野心,也暴露出行业转型期的深层矛盾。

成都绿地蜀峰468的规划始于2012年,彼时中国城市化进程加速,摩天大楼被视为城市经济实力的象征。项目选址成都东郊,毗邻龙泉山城市森林公园,意图以468米的高度刷新“西部天际线”,并融合甲级写字楼、酒店、商业等复合业态,打造城市级地标综合体。然而,前期建设因资金链紧张、市场环境变化等因素多次停滞,直至中国五冶集团的介入。作为国内冶金建设领域的龙头企业,五冶的加入不仅带来工程技术的保障,更释放出地方政府与央企合作盘活存量资产的信号。这一重启动作,既是对成都“公园城市”战略的响应,亦暗含对成渝双城经济圈建设提速的期待。

蜀峰468的命运起伏恰是中国超高层建筑发展历程的缩影。过去二十年,中国以年均新增近百座摩天大楼的速度领跑全球,上海中心大厦、深圳平安金融中心等建筑接连刷新纪录。然而,盲目追求高度的热潮近年逐渐降温。

据世界高层建筑与都市人居学会(CTBUH)统计,2023年中国在建超高层项目较峰值下降约30%,核心城市核心地段的土地稀缺性与高昂开发成本倒逼市场转向精细化运营。与此同时,政策导向从“比拼高度”转向“绿色低碳”,《“十四五”建筑业发展规划》明确提出推广智能建造与超低能耗技术,传统粗放式开发模式面临转型阵痛。

技术突围与可持续性挑战超高层建筑的本质是技术密集型工程。蜀峰468重启后,其施工难度引发业界关注:468米的高度对结构抗震、风振控制、垂直运输效率提出极高要求,而项目周边文保区域与生态红线则限制了传统施工方式的适用性。中国五冶集团在此前采访中透露,将采用BIM全生命周期管理、模块化建造等技术,并计划将施工碳排放量较行业标准降低20%。这类创新尝试背后,是整个行业对“高度竞赛”向“品质竞赛”转变的共识。

但现实困境依然存在:超高层建筑的全生命周期成本中,后期运维费用往往占总成本的60%以上,而国内多数项目尚未建立长效运营机制。戴德梁行数据显示,中国超高层写字楼平均空置率已达28%,供需失衡问题在二线城市尤为突出。

蜀峰468的争议从未停歇。支持者认为其将带动区域产业升级,反对者则担忧“空中楼阁”式的地标与城市人口密度、经济活力脱节。这种矛盾在行业下行周期中被放大。仲量联行研究指出,当前中国超高层建筑的投资回报率较十年前下降约15个百分点,而地方政府对“第一高楼”的执念可能催生新的债务风险。值得关注的是,成都在重启蜀峰468的同时,正推动天府中央商务区“垂直城市”规划,强调产业、居住、公共服务功能的立体化协同,这与新加坡滨海湾、东京六本木等成熟案例的逻辑不谋而合。或许,超高层建筑的价值不应止于物理高度的突破,而在于构建更高效、包容的城市生态系统。

当蜀峰468的塔吊重新运转,它既是成都冲刺“世界城市”的宣言,也是中国超高层建筑行业走向理性的观察窗口。在土地集约利用与可持续发展目标的双重约束下,未来的摩天大楼需要更多元的价值维度:既要通过技术创新攻克“高度极限”,更要回应社会对公平空间、低碳运营的诉求。毕竟,真正伟大的城市天际线,不应只是冰冷的玻璃幕墙竞逐,而应是科技、人文与自然共生的立体诗篇。