说到三国的猛将,很多人一般都会讲到魏国的典韦和许褚,或是蜀国的五虎上将,其实吴国江东那边也有厉害的猛将,而且这个猛将还是当时江东的领袖,他就是孙策。孙策在和刘表的部下作战时,喝死一将,挟死一将,属下盛赞其有当年霸王项羽之勇,遂称之为“小霸王”。实际上这个外号起得既好也不好,说好是因为增加了孙策的勇猛和气势,说不好是因为这样也加重了他刚愎自用的缺点。孙策的英年早逝和他的性格过于强势是分不开的。

讲真孙策的武力不见得比关张这些知名猛将差多少,可惜死得太早,又是一方领袖,缺乏表现的机会。性格决定命运,这期我们重点要分析一下孙策的性格问题。

孙策前期的表现还是可圈可点的,包括舍玉玺机智离袁术,降服太史慈等,在创立江东基业的过程中,礼贤下士,有不少令人佩服的行为和决策。可是他的性格问题也迟早会影响到他日后的行为。

江东经营有成后,孙策的野心也日益高涨,递上奏折想让曹操奏请皇帝加封他为大司马,可是曹操没有准许。

使者来孙策这边答复的时候,恰巧遇到了孙策被刺杀的事情,也幸亏孙策身手好,要不然就这次刺杀事件孙策也小命难保了。医生特别嘱咐养病期间不能令孙策生气,所以张昭一直就没让使者去见孙策。

可孙策感觉身体好多了,知道了这件事情,就想见一见曹操派来的使者,知道了曹操没有加封他为大司马,孙策倒也没有特别不高兴。

他想知道曹操是怎么看待自己的,就问了使者,使者说曹操夸你说很好,可有一个人觉得你不怎么样?就是郭嘉,郭嘉说你轻而不备,性急少谋,日后必死于小人之手。

听完这句话,孙策果然还是生气了,这说明郭嘉的判断是正确的。

一个人往往在听到别人说到他的痛点时才会不由自主地生气,而这个时候往往是改善自己的最佳时机。

因为平时我们很难发现自己的缺点,所以要经常借助别人对我们的评价来获得对自己的认知。如果这个时候能够反省自己的问题,日后勤加注意,努力改善,完全可以改掉自己的缺点。

孙策听到使者转述郭嘉对他的判断后,联想到前不久发生的刺杀事件,他就知道郭嘉对他的判断很正确。可遗憾的是,这些话却没有引起他足够的重视,所以很快在之后的于吉事件中他的老毛病就又犯了。

这就像算卦一样,好多时候不是算卦的真的有多么准,而是一个人受心理暗示的影响,他的行为在不知不觉地配合着算卦者的判断。

面对算卦问题,我觉得曾仕强老师说的话很有道理:算卦者算得好的方面我们要信,算得不好的方面我们就是要不相信。

算得好的,我们时刻勉励自己,以求做得更好;算得不好的,我们为什么要相信?真相信了,结果就糟糕了,就是要不相信,然后努力去改善自己,从而让事情向好的方向去发展,这才是我们面对算卦或是其他人的评价应该有的态度。

当然,最好不要去算卦,没多大意义,心理素质差的人太容易受到一些不良算卦者的摆布。人的自主性应该掌握在我们自己手里,因为一切都在于我们自己的选择。想算完全可以自己去学,这叫作自占自解。

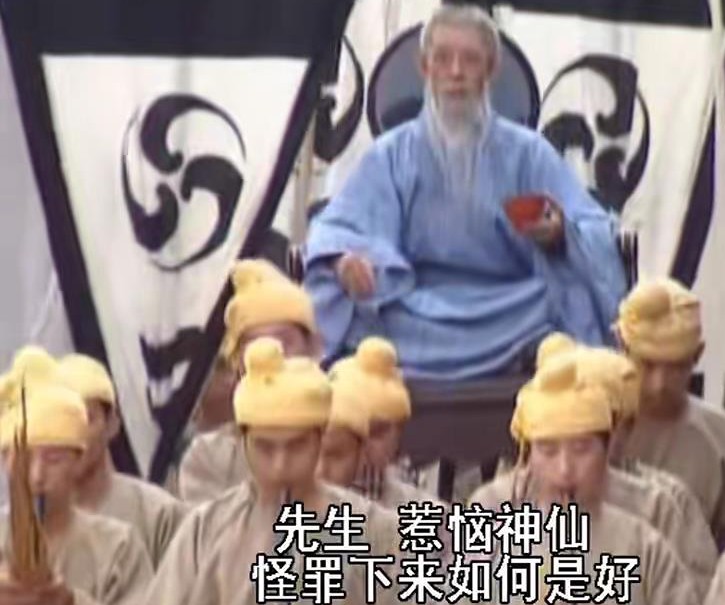

而孙策听到别人对自己恰如其分的判断,还是没有引起重视和警觉,在于吉事件中,怎么看于吉怎么不顺眼,就是看不惯人民崇拜他而置自己于不顾。孙策就是感觉非常愤怒。

毒伤未愈,仍然不注意收敛自己的脾气,在和于吉的对峙中,终于气急攻心,毒发身亡。虽然最终杀死了于吉,此举固然可以消除一些江东百姓盲目迷信的危害,可在年纪轻轻,大有可为的时期就这样送了命,说什么也是太不值得了。

当然于吉也有自己的问题,身为学习道家的老者,不懂明哲保身,反而招摇撞市,碰到孙策这种强势的反感这一套的人,他就是找死。

于吉如果善于保护自己,就可以用自己的医术救治更多的人们,就这样白白送了性命又有多大意义。

所以这两个人都是死得几乎没有多大的价值。

《三国演义》作者对于吉死后报复孙策的行为那种玄幻化的描述,其实也是保护道家子弟的一种做法,以此来让一些权势者心生畏惧。

其实孙策就是因为太过愤怒导致毒发身亡了,与于吉没有关系,害死孙策的始终还是他自己。

还是那句话:性格决定命运。每一个人都应该认真地对待自己的问题,对自己负责。