35万公里,这个数字,听起来仿佛是天文领域的奇迹一般,不过却是中国科研团队凭借着激光,极为精准地测量出来的实实在在的距离。你是否想过,为什么激光测距技术在地月距离尺度上如此难以实现?这不仅是技术方面的挑战,更是对人类去探索宇宙极限的一种考验。

就在2025年4月23日凌晨,中国科学院空间应用工程与技术中心联合云南天文台和上海天文台,利用云南天文台1.2米望远镜激光测距系统,成功捕获了距离地球约35万公里的DRO-A卫星单角锥反射器的激光回波信号。这一成就,标志着我国首次,实现了地月距离尺度的卫星激光测距,它着实震撼了整个全球科学界。

地面激光测距系统,通过优化望远镜的指向精度,以及极微弱信号的识别处理技术,从而实现了高精度的测距。这项突破,不仅是在技术层面上,取得了胜利,更是成为了,我国深空探测战略的重要支撑力量。

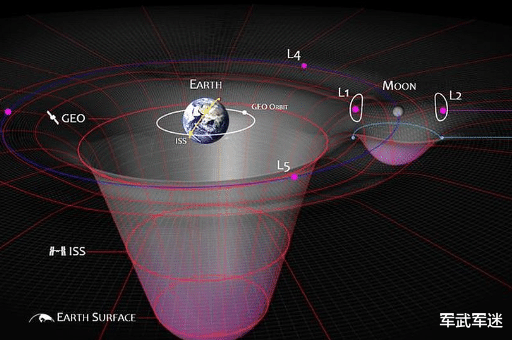

对比之下,美国“蓝色幽灵号”月面激光测距成功,仅一个月之后,我国紧随其后,展现出了强劲的技术追赶力以及创新能力。蓝色幽灵号,缓缓地着陆于月球的危海区域,此地距离地球大约有38万公里之遥。它肩负着多项来自NASA的科学仪器,此行为推动着月球探测进入了一个全新的阶段。

随着低轨道空间碎片的数量急剧增多,传统的雷达以及建在地面上的望远镜,很难做到全方位的覆盖。激光测距,凭借其高精度以及灵敏度,已然成为监测小型碎片的一种强有力的工具。比利时等国,已开发出利用星体跟踪器,监测3厘米级碎片的新系统。而我国此次突破,为未来发展天基激光测距系统,奠定了基础,有望提升空间碎片追踪以及碰撞预警能力。

这道距离达到35万公里的激光,既映照出,那遥远的宇宙,又点亮了,中国科技自信的未来。它一直提醒着我们,深空探索,已不再是遥不可及的梦想,而是正在被一步一步,精准地测量和掌控的现实。激光测距技术取得的重要进步,正是中国在全球航天竞争中,展现出强大实力的有力证明。在未来的太空之旅中,由于有这束光的存在,一切都会变得更加清晰,也更值得期待。