在1969年中国共产党第九次全国代表大会即将召开之际,毛泽东在审阅与会代表名单时,意外注意到一个他熟知的名字——“肖力”。

毛主席看到名单上有肖力这个名字,心里不太舒服,直接把它划掉了。因为肖力其实是李讷的假名。审查的人看到后,赶紧对毛主席说:"您把李讷划掉了,大会就少了一个代表,现在再去补选,时间也来不及了。"

毛主席挥了挥手,说道:“警卫团的同志们日夜坚守岗位,任务繁重,不如从警卫部队中再选一名补充进来?”

耿文喜当时担任警卫团一中队的副区队长,后来被选为第九次全国代表大会的代表。

在审阅九大代表名单时,毛主席注意到开国大将徐海东未被列入,对此他神情严肃,立即表示:“一人缺席,众人皆感遗憾。”

周恩来领会了毛泽东的意图后,迅速在人民大会堂召集了一场紧急会议。

周恩来传达了毛主席的提议,认为徐海东同志应当成为九大的代表,并进入主席团。这一决定体现了毛主席对徐海东同志的高度认可和信任。

在特定历史阶段,有人对徐海东提出质疑。周恩来当即严肃回应:“毛主席曾明确指出,徐海东为中国革命作出重大贡献。至于涉及他的其他问题,暂时不必讨论,以后再议。”

不久后,一个声音响起:“我支持。”

随后,众人纷纷表态,表示支持。

1969年4月1日清晨,也就是九大召开的那天,两位工作人员来到医院探望徐海东。

有人问:“毛主席建议你出席九大并加入主席团,你今天能来开会吗?”

徐海东激动得眼眶湿润,坚定地说:“主席点名让我去,就算身体扛不住,哪怕拼上这条命,我也一定要去。”

九大会议当天,徐海东坐着轮椅进入会场,整个会场一片安静。毛主席看到他到场,轻轻点了点头表示欢迎,随后场内爆发出热烈的掌声。

紧接着,毛泽东同志正式宣告了第九次全国代表大会的开始。

毛泽东为何对徐海东特别器重?

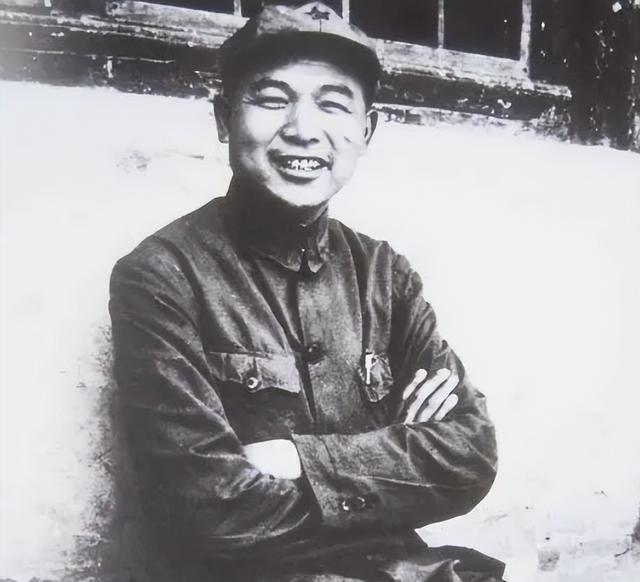

徐海东,1900年出生于湖北大悟县,他的家族在当地以制陶业闻名。徐家世代从事窑工工作,到他这一代已经是第七代了。

在那个动荡的年代,社会秩序混乱,民生艰难。徐家的长辈尽管日夜操劳,却始终无法让徐海东摆脱饥饿的困扰。随着年龄的增长,徐海东逐渐意识到家庭的困境,为了分担家中的经济压力,他毅然选择成为一名窑工,投身于艰苦的劳作之中。

徐海东在窑厂工作了11年,直到1925年,他加入了中国共产党,这一决定彻底改变了他的人生轨迹。

在红军年代,徐海东以勇猛无畏著称,他的部队屡战屡胜,势头强劲。这一系列胜利让蒋介石对他极为忌惮。为了除掉心腹大患,蒋介石将徐海东、毛泽东和朱德列为头号通缉对象,并开出高价悬赏,每人的赏金高达25万银元。

1934年,徐海东作为红二十五军的指挥官,率先带领部队踏上了长征之路。经过无数艰难险阻,徐海东和他的队伍最终成功到达陕北。在那里,他们与刘志丹领导的陕北红军汇合,共同建立了陕北革命根据地。

经过一年多的艰苦行军,中央红军终于到达陕北。由于连续作战和长途跋涉,战士们疲惫不堪,衣衫破旧,士气低落。相比之下,徐海东的部队在各方面条件都显得更为优越。

中央红军到达陕北后,徐海东终于有机会与毛主席见面。这次会面不仅让徐海东亲眼见到了毛主席,也为他们之间的交流提供了契机。徐海东一直对毛主席怀有敬意,这次见面让他更加深刻地理解了毛主席的战略思想。这次会面对于徐海东来说,是一次重要的经历,也为他日后的工作奠定了坚实的基础。通过与毛主席的交流,徐海东进一步明确了革命的方向和目标,增强了对革命事业的信心。

徐海东早就听说过毛主席的大名,只是始终没机会亲自见到他。同样,毛主席对徐海东这位骁勇善战的将领也非常熟悉。两人虽然未曾谋面,但彼此的事迹早已在各自心中留下了深刻印象。

初次相遇时,徐海东难掩内心的兴奋。毛泽东面带微笑,率先迈出一步,伸手握住徐海东,亲切地说道:“海东同志,你辛苦了。”

徐海东连忙回应道:“您更劳累,您更劳累。”

现场爆发出一阵哄堂大笑,徐海东紧绷的神情渐渐放松下来。

听完徐海东关于战况和局势的详细说明,毛泽东频频表示认可。汇报结束后,毛泽东由衷地赞扬道:“海东同志,你干得漂亮,确实做得不错。”

徐海东自称文化程度不高。

毛主席笑着说:“打仗不像化妆那样精细,粗犷的人更适合,粗犷的人更好。”

听完毛主席的话,大家又一次笑了起来。这时,毛主席突然说道:“海东同志,我听说你们那儿还缺电台,我们决定给你们一台。”

徐海东兴奋地问道:“这是真的吗?”

毛主席明确表示:“这绝对是真实的。”

徐海东再次感到困惑:“但这东西我怎么操作?”

毛主席指示:“给你配备两名电报员。”

徐海东心情大好,午餐过后,毛主席、周恩来和彭德怀陆续告辞。初次会面,双方都留下了不错的印象。没过多久,徐海东特意派人给毛主席送去了一批棉衣和补品,除此之外,他并没有过多考虑其他事情。

陕北的冬季总是提前到来,经过漫长的行军,中央红军的财政状况十分紧张,无法为战士们购买足够的冬装来抵御严寒。

毛主席在房间里来回走动,显得十分焦虑。片刻之后,他忽然灵机一动,迅速写了一张借条,并说道:“我们可以向徐海东同志求助,我相信,只要他有能力,一定会支持我们的。”

毛主席向徐海东提出借款请求,既是为了解决部队的实际经济困难,同时也借此机会考察徐海东的态度和立场。

当时,毛泽东和张国焘的关系已经破裂。张国焘作为红四方面军的核心领导人,同时也是徐海东的直接上级。

毛泽东在与徐海东的对话中,实际上是在试探他的立场,询问他更倾向于支持张国焘还是自己。

徐海东不负毛主席的期望,接到借条后深感自责。他立即联系了红十五军团的供给部长查国桢,着手处理相关事宜。

徐海东问:“现在咱们手头还剩多少资金?”

查国桢回答道:“目前账上还有7000元。”

徐海东果断决定:“行,咱们留2000,给中央拨5000。”

查国桢犹豫了一下,说道:"军团长,虽然7000元听起来数目不小,但咱们得考虑实际开销。药品、棉衣这些必需品都得花钱,而且部队里还有不少伤员需要救治......"

徐海东没等查国桢说完就插话道:“咱们手头的钱本来就不宽裕,再拿出5000块就更紧张了。但你想过没有,毛主席亲自开口向我们借,说明党中央和中央红军比咱们处境更艰难。就算我们不吃不喝、挨饿受冻,也得支援他们,确保党中央在陕北顺利度过第一个冬天。”

查国桢,这位资深红军将领,听完徐海东的发言后,情绪激动地说:“当年在陕南,我们日日夜夜都盼望着中央的到来。即使我们几千人都面临困境,也从未放弃希望。现在,区区几千块钱又算得了什么?今天,我不再吝啬,立刻就去取钱。”

次日,徐海东策马疾驰,将资金迅速送达了党中央的临时办公地点。

这笔资金为中央红军在陕北的首个冬季提供了关键支持。在物资匮乏、气候恶劣的条件下,这些经费被用于购买粮食、棉衣等基本生活物资,确保部队能够顺利度过严寒季节。同时,部分资金被投入到根据地建设,用于改善军民生活条件,为后续发展奠定基础。这笔经费的合理使用,不仅解决了当时的燃眉之急,更为红军在陕北站稳脚跟创造了有利条件。通过精打细算和科学分配,中央红军在极端困难的环境下,实现了生存与发展的双重目标,为后续革命事业积蓄了重要力量。

毛主席对徐海东的决定深感欣慰,认为其意义远超过军队冬季的生存问题。正因为如此,主席多次在公开场合强调,徐海东为革命事业作出了重大贡献。这一选择不仅体现了徐海东的远见卓识,更彰显了其对革命事业的坚定信念和无私奉献。毛主席的肯定,无疑是对徐海东革命生涯的最高赞誉,也成为了后人学习的典范。

1940年,徐海东因健康原因退出了前线指挥岗位。然而,在评定军衔时,毛泽东主席特别提到了徐海东在革命中的重要作用,决定授予他大将军衔,排名仅在粟裕之后。这一决定体现了党中央对徐海东历史功绩的认可与肯定。

徐海东一再婉拒,但毛主席坚持不同意。

在1969年那个特殊的历史阶段,尽管徐海东因病长期休养,但毛主席始终铭记他在中国革命中的卓越贡献。正因如此,才出现了文章开头所描述的情景。

三十多年过去了,毛主席依然清晰地记得徐海东当年给予他的支持,这份情谊令人动容。