刘伯承与聂荣臻是人民军队中卓越的军事指挥者。在大革命时期前后,两人相继加入中国共产党,最终成为开国元帅。1927年7月,他们在武汉初次见面,随后在长期的革命斗争中建立了深厚的战友关系。

并肩在敌方核心地带展开斗争

刘伯承出生于四川开县(现重庆市开州区),而聂荣臻则来自四川江津(现重庆市江津区)。刘伯承在川军中历经多次战斗,以其智谋和勇猛著称,成为川军中的知名将领。然而,在军阀混战的混乱局面下,他未能找到真正救国救民的方向,内心充满困惑。1926年5月,在吴玉章和杨闇公的引荐下,他加入了中国共产党。聂荣臻则在1919年底前往欧洲勤工俭学,并于1923年春天入党。1924年10月,他受命前往莫斯科东方劳动者共产主义大学学习,随后转入苏联红军学校中国班接受军事训练。1925年9月回国后,他进入黄埔军校,担任政治部秘书兼政治教官。

刘伯承与聂荣臻的相识始于大革命时期的武汉。1927年7月,刘伯承在泸顺起义失败后,辗转陕西、河南抵达武汉。此时,聂荣臻随北伐军进驻汉口,在中共中央军委任职。两人短暂会面后,便分别前往南昌,共同筹备南昌起义。刘伯承担任中共前敌委员会参谋团参谋长,聂荣臻则出任11军党代表。起义军南下受挫后,两人先后转移至香港。随后,刘伯承赴苏联,先后在莫斯科高级步兵学校和伏龙芝军事学院深造,而聂荣臻则前往广州,参与组织并领导广州起义。

广州起义失利后,聂荣臻辗转香港和顺直省委,负责动员士兵。1930年5月,他被调往上海中央特科。同年夏天,刘伯承从苏联经满洲里秘密返回,抵达上海。聂荣臻作为中央军委的联络人,负责接应。两人同为四川人,早已认识,重逢后倍感亲切,彻夜畅谈离别后的经历。刘伯承到上海后,被任命为中央军委参谋长。9月,他受党中央指派,前往武汉担任中共中央长江局军委书记兼参谋长。不久后,他返回上海,协助周恩来处理中央军委的日常事务。

在上海那段特殊时期,局势异常紧张,聂荣臻经常为刘伯承提供建议,并分享地下工作的经验。聂荣臻的妻子张瑞华也多次乔装成富家女或贵妇,负责为刘伯承传递军事资料和情报,确保他的工作顺利进行。为了躲避国民党的监视,刘伯承四次更换住所。即便如此,他仍时常被敌人跟踪,随时面临被捕的风险。

在周恩来的指挥下,中央军委正全力组织从苏联回国的同志,开展军事翻译工作,为军委干部训练班和各地武装斗争准备教材。当时资料匮乏,条件艰苦,但刘伯承设法搞到一本《俄汉词典》,聂荣臻则通过中央特科的关系弄来了一些参考书籍和资料,总算有了基本的工作条件。在上海期间,刘伯承负责翻译了《苏军步兵战斗条令》,并与傅钟等人一起校对了《苏军政治工作条例》和《游击队怎样动作》等涉及军事技术和政治工作的译稿。周恩来和聂荣臻也参与了相关讨论。

刘伯承和聂荣臻在负责翻译工作的同时,还承担了为中央军委军事干部训练班授课和组织军事活动的职责。这个短期训练班由周恩来亲自领导,主要教授革命形势和武装斗争等课程。学员是从苏区和白区的地方军委选拔而来的。刘伯承和聂荣臻在翻译任务之外,也经常到训练班讲授军事课程。

1931年春节,刘伯承与聂荣臻在团圆饭桌上相聚。他们一边庆祝中央苏区在首次反“围剿”战役中大获全胜,一边高度评价毛泽东出色的军事指挥才能。两人共同分享着这场胜利带来的喜悦。

在长征路上,有些伙伴配合得特别默契。他们一起克服了无数艰难险阻,互相支持,共同前进。比如毛泽东和朱德,两人在战略决策上总是步调一致,带领红军突破重重包围。还有周恩来,他在政治工作和后勤保障方面发挥了关键作用,确保了队伍的稳定。这些搭档不仅在工作中紧密合作,在生活中也相互关心,形成了深厚的战友情谊。正是这种默契和信任,让红军能够在极端恶劣的环境中坚持下去,最终完成了伟大的长征。他们的合作精神,成为了后来革命事业成功的重要基石。

顾顺章投敌后,国民党在上海的镇压行动愈演愈烈。1931年12月,聂荣臻和刘伯承按照临时中央的指示,先后离开上海,前往江西的中央革命根据地。聂荣臻担任了工农红军总政治部副主任和红1军团政治委员的职务,而刘伯承先是中央军事政治学校的校长兼政治委员,后来成为红军总参谋长。两位老朋友在中央苏区再次相聚,共同参与了反“围剿”的战斗。由于第五次反“围剿”未能成功,他们随中央红军踏上了长征的征程。

1935年1月中旬,中共中央在遵义召开了一次关键会议。会上,刘伯承和聂荣臻明确表态支持毛泽东的战略主张,并力荐由毛泽东指挥红军行动。两人还提出了一项重要建议:红军应跨越长江,在川西北地区建立新的根据地,这一提议得到了中央的认可。会议结束后,刘伯承协助毛泽东成功实施了四渡赤水、再占遵义等战役,使红军摆脱了敌人的围困。其中,金沙江的顺利渡江由刘伯承亲自指挥,这一行动对红军的存亡至关重要。聂荣臻率部抵达刘伯承设立的渡口时,两位将领激动地握手,共同庆祝这一重大胜利。同年5月12日,中央政治局在四川会理召开扩大会议,决定红军北上与红四方面军会师,并任命刘伯承和聂荣臻分别担任先遣队的司令员和政治委员,负责为红军北上开辟道路。

5月20日清晨,刘伯承和聂荣臻抵达了四川冕宁东南部的泸沽镇,随即着手准备强渡大渡河的相关工作。当时,从中央红军所在的泸沽到大渡河有两条主要路线:一条是通过凉山越西的大路,被称为“官道”;另一条则是经过冕宁通往安顺场的隐蔽林间小道。蒋介石推测红军会选择大路,不敢冒险走小路,因此在大路上部署了大量兵力,意图拦截红军。

那天晚上,中共冕宁地下党的人把路况详细报告了。刘伯承和聂荣臻商量说:“敌人显然以为我们会走大路,所以在大渡河边的富林布下重兵。如果我们从富林过河,正好撞上他们的主力,成功机会不大。”为了避开强敌,尽快过河,唯一的选择就是走冕宁到安顺场的小路。这条路必须经过大凉山彝族区,彝族分为黑彝和白彝,黑彝是纯正彝族人,白彝是彝汉混血,内部矛盾很多。不过,比起四川军阀刘文辉和刘湘的阻拦,现在只能硬着头皮走彝族区这条路了。

刘伯承与聂荣臻共同拟定了电报,准备向中革军委申请调整行军路线,但未能成功取得联系。鉴于这种情况,两人决定带领部分部队先行前往冕宁。途中,刘伯承向聂荣臻及其他官兵详细介绍了彝族地区的地理环境、风俗习惯以及当地复杂的矛盾关系,以此消除大家的顾虑和不安。经过讨论,他们一致认为,穿越大凉山彝族地区时,不能采取强硬手段,必须严格执行党的民族政策,争取得到彝族同胞的支持与合作,确保顺利通过。

红军攻下冕宁县城后,刘伯承和聂荣臻立即下令释放了被国民党关押的彝族部落首领们。两人亲自出面,在县城的一家饭店宴请了这些首领,向他们详细解释了红军的民族平等政策。这些获释的彝族首领不仅得到了红军提供的食物和衣物,还主动回到家乡,向族人宣传红军的政策。第二天一早,红军的先头部队进入彝族地区,彝族首领小叶丹带领族人热情迎接。在彝海边上,刘伯承和小叶丹举行了结盟仪式,双方饮下鸡血酒,誓言结为兄弟。在小叶丹的安排下,红军顺利通过了彝族地区,整个过程没有发生任何冲突。

当晚,刘伯承和聂荣臻带领部队急速向大渡河方向推进。夜色深沉,道路难行。由于刘伯承视力不佳,聂荣臻用从冕宁缴获的法国产手电筒为他照明。刘伯承紧抓聂荣臻的衣角,借助微弱的灯光,艰难前行。不久,他们顺利抵达安顺场。这里的大渡河宽达300多米,水流湍急,每秒流速超过4米,水深约30米,河底布满乱石。在刘伯承和聂荣臻的指挥下,17名勇士率先渡河。为了分散国民党军的火力,两人不惜暴露自己,这种英勇无畏的精神极大地激励了全体战士。经过激烈战斗,先遣队最终成功突破大渡河天险。

根据中央的部署,红军决定分两路沿河推进,共同夺取泸定桥。5月27日,刘伯承和聂荣臻带领右纵队开始行动。过河后,天色已晚,他们在一片山坡上扎营,没想到与敌军同村驻扎。第二天发现敌情后,双方交火,红军俘虏了部分敌人。随后,刘伯承率领先头部队,计划攻打一个由敌军一个营驻守的关隘。聂荣臻在行军途中审问俘虏,得知刘文辉的一个旅正埋伏在红军侧翼的高地上。聂荣臻迅速将这一情报传达给刘伯承,红军随即调整策略,迅速向刘文辉的部队发起猛攻,成功击溃敌军。与此同时,左纵队的红2师4团经过激烈战斗,于5月29日下午5点成功占领泸定桥。

5月30日凌晨两点,刘伯承和聂荣臻抵达泸定城。在红4团政委杨成武等人的陪同下,他们前往泸定桥进行查看。走到桥中央时,刘伯承停下脚步,用力在桥板上跺了三下,感慨道:“泸定桥,我们为拿下你付出了多少努力和心血!现在我们终于成功了!”聂荣臻在一旁也兴奋地连声附和。

共同奋战于华北战场

抗日战争全面打响后,聂荣臻出任八路军第115师副师长兼政治委员。他与林彪联手指挥部队,在平型关战役中取得了全面抗战以来的首次重大胜利,这一战果为中国共产党和八路军赢得了国内外的高度赞誉。1937年11月,聂荣臻奉命担任晋察冀军区司令员兼政治委员,带领3000人的队伍,成功建立了敌后首个抗日根据地。

刘伯承担任八路军第129师师长,与政委邓小平共同领导部队在太行山区展开战斗。他带领部队成功实施了多次重要战役,包括夜袭阳明堡、神头岭、响堂铺等行动,以及晋东南地区的反“九路围攻”和冀南的反十一路“扫荡”。这些战役有效打击了侵华日军,为晋冀鲁豫抗日根据地的建立奠定了基础。

晋冀鲁豫和晋察冀两大抗日根据地地理位置相邻,双方在战斗中保持着紧密的协作关系。1940年,两根据地联合发起正太路破袭战,对盘踞在华北地区的日军造成了重大打击。这两大根据地在战略上相互支持,在战术上协同配合,形成了强有力的抗日力量。

1940年春天,聂荣臻等人从晋察冀边区前往山西辽县的峪镇,访问八路军总部,与129师的领导们进行了经验交流。照片中前排从左至右依次为聂荣臻、朱德、刘伯承和邓小平。

1940年春天,彭德怀、左权、刘伯承、邓小平和聂荣臻共同召开会议,讨论并制定了针对正太铁路的破坏计划。会后,彭德怀以八路军总部的名义,向129师、120师及晋察冀军区等部队下达了执行该计划的命令。最初预计仅动用约20个团的兵力,但随着战斗的推进,战果显著,吸引了更多部队加入,规模迅速扩大,最终参战兵力达到105个团,这场战役因此被称为“百团大战”。此次战役是八路军在华北地区首次对日军发起的大规模攻势,不仅有效打击了日伪军的士气,还极大地激发了全国军民的抗战热情,对国内外产生了深远的影响。

1943年,中共中央和中央军委决定召集在大后方和各根据地工作的领导人和军队负责人返回延安,集中进行整风学习。从8月开始,刘伯承、聂荣臻等高级将领陆续抵达延安,参与整风活动。此时,普通干部的整风学习已经告一段落,整风运动进入了高级干部总结历史经验、回顾党史、开展批评与自我批评的阶段。1944年1月初,聂荣臻三次向中央书记处汇报了晋察冀根据地的工作情况。同年4月30日,晋冀鲁豫区及相关军队系统召开座谈会,刘伯承在会上作了题为《晋冀鲁豫抗日民主根据地现状》的报告。

刘伯承和聂荣臻参与了《关于若干历史问题的决议》的讨论。他们结合自身经历,分析了党内过去右倾和“左”倾的错误,特别是王明领导的第三次“左”倾路线对中国革命的负面影响。同时,他们高度评价了毛泽东在井冈山斗争时期,尤其是遵义会议后对中国革命胜利的重要贡献。他们坚信,在毛泽东为核心的党中央领导下,抗日战争将迅速取得胜利,人民革命事业也将迎来光明的未来。

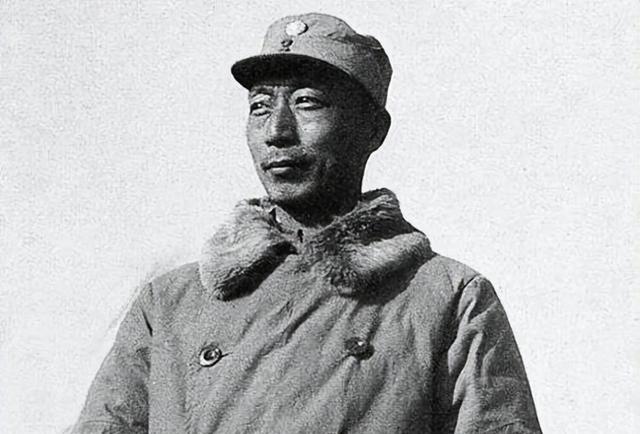

1943年,刘伯承与聂荣臻、蔡树藩三人在延安留下了一张珍贵的合影。照片中,聂荣臻站在中间,刘伯承和蔡树藩分别位于他的左右两侧。这张照片记录了他们当时在延安的情景,成为历史的重要见证。

中共七大刚闭幕,抗日战争就取得了胜利。紧接着,刘伯承和聂荣臻分别搭乘美军观察组的飞机返回各自的根据地。在解放战争期间,刘邓大军在中原地区展开激烈战斗,迅速推进到大别山,与其他野战军协同作战,先后参与淮海战役、强渡长江以及解放大西南等重要战役,立下了赫赫战功。与此同时,聂荣臻指挥华北军区部队,先后发起了正太战役、清风店战役和石家庄战役等一系列关键战斗,成功牵制并消灭了大量国民党军队,实现了华北与东北两大战场的有力配合,为全国解放战争的胜利进程作出了重要贡献。

在新中国的发展历程中,充满了奋斗与深情的岁月。这段历史不仅见证了国家的崛起,也承载了无数人的情感与记忆。

1950年末,华北军政大学的教育长陶汉章接到聂荣臻指派的一项关键任务:将毛泽东主席致刘伯承的信件送达,并请刘伯承返回北京筹备陆军大学。此外,陶汉章还需在递交信件时征求刘伯承的意见。当天,陶汉章便乘飞机前往重庆与刘伯承会面。简单问候后,陶汉章说明了任务,并将毛主席的信件交给了刘伯承。刘伯承读完后,低声说道:“接到命令,应即刻行动。”经过详细考察,陆军大学最终更名为中国人民解放军军事学院,并暂时选址南京。

刘伯承为创建解放军首所多兵种联合高等军事学院倾注了全部心血。他夜以继日地工作,为军队教育事业的发展作出了重要贡献。然而,在苏共二十大后,中央发现学习苏联经验时存在盲目照搬的问题,要求全党纠正这种教条主义倾向。南京军事学院不幸被卷入这场"反教条主义"运动,甚至被冠以"教条主义大本营"的称号。1958年,全军开展"反教条主义"运动,刘伯承等负责训练和院校工作的领导人遭到批判。这场运动对军队现代化和正规化建设造成了严重的负面影响。聂荣臻晚年曾表示:"把教条主义问题归咎于刘帅是不恰当的。"

刘伯承和聂荣臻正在对话。

1959年初,刘伯承回到北京生活,随后担任中央军委战略小组的负责人。与此同时,聂荣臻被中共中央指定为新中国科技工作的主要领导者。经过数年的不懈奋斗,1964年6月,中国成功发射了自主研发的首枚中近程地对地导弹。同年10月16日,第一颗原子弹爆炸试验也取得了成功。此后,导弹核武器和氢弹的相继研制成功,标志着中国在国防科技领域取得了重大突破。刘伯承对此感到非常高兴和振奋。

1966年5月,中央军委战略小组办公室被取消,战略小组名存实亡。“文化大革命”爆发后,刘伯承基本无事可做,处于闲散状态。尽管如此,他仍心系国防建设、部队训练以及国家和党的未来。尽管身体虚弱多病,他仍在力所能及的范围内,帮助陈毅、叶剑英、徐向前、聂荣臻等元帅开展工作。同年秋天,因无法忍受住所附近造反派的骚扰,刘伯承迁居京郊西山。不久,叶剑英和聂荣臻也搬到这里。陈毅和徐向前时常前来探望。五位中央军委副主席在西山多次会面,共同分析“文化大革命”的局势,讨论如何维护军队的稳定。

1967年2月,陈毅、叶剑英、徐向前、聂荣臻等老革命家,连同谭震林、李富春、李先念等人,因对“文革”中的错误做法深感不满,在中南海怀仁堂的中共中央碰头会上表达了强烈的反对意见,与林彪、江青等人发生了尖锐的对立。林彪和江青等人故意扭曲事实,将老革命家的正当批评污蔑为“二月逆流”,并迅速组织了一系列的批斗和围攻行动。

聂荣臻因病住院期间,刘伯承得知消息后,尽管自己左眼几乎失明,仍然坚持前去探望。他摸索着走进病房,紧紧握住聂荣臻的手,心中百感交集,却一时不知如何开口。过了许久,刘伯承才缓缓说道:“老兄,你辛苦了。”这句话看似平常,但在当时的艰难处境中,却蕴含着非同寻常的力量。19年后,聂荣臻回忆起这一幕时,依然充满感激:“那时我正处在低谷,老战友的这句安慰对我来说弥足珍贵。”

1969年10月,林彪以备战为由,发布了“第一号令”,强制将中共中央和中央军委的多位老同志送往外地。聂荣臻被安排到河北,刘伯承则被送往武汉。后来,这些老同志陆续返回北京。刘伯承晚年身体状况不佳,聂荣臻多次前往探望。