工农兵大学生是1970-1976年特殊历史时期的产物。1966年“文革”开始,高考取消,高校招生中断。1968年7月22日,毛泽东在《人民日报》相关文章编者按中提出“七二一指示”,为大学恢复招生和教育改革指明方向,即从有实践经验的工人、农民中选拔学生,学几年后再回生产实践。

1970年5月27日,北大、清华提交招生试点意见,提出群众推荐、领导批准和学校复审相结合的招生办法,一个月后,中共中央批转该报告,先在两校进行招生试点。招生对象主要是政治思想好、身体健康,年龄20岁左右,有初中以上文化的工人、贫下中农、解放军战士和青年干部,有丰富实践经验者不受年龄和文化程度限制。但招生工作很快变形走样,“走后门”现象频出,干部子女或有关系者纷纷被推荐,学习成绩不再把关。

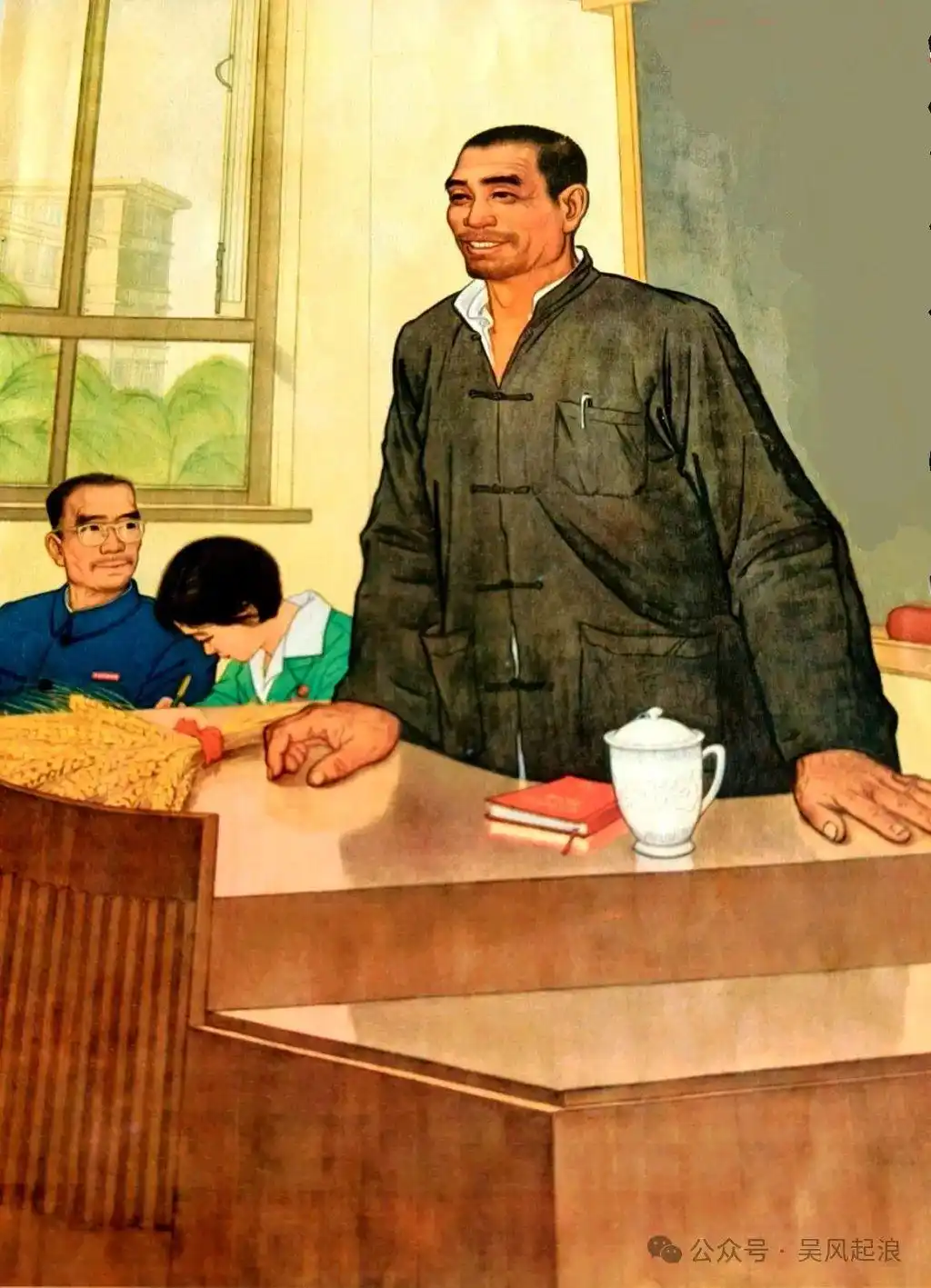

工农兵大学生学制一般2至3年。学习内容有以毛主席著作为教材的政治课、教学科研生产结合的业务课和以备战为内容的军事体育课,学生都要参加生产劳动。因学员基础参差不齐,教学有难度,但多数能克服障碍完成学业。

从1970年到1976年,全国共招收七届基于推荐制的工农兵大学生94万人。他们毕业后成为各行各业骨干,不少人走上领导岗位。不过,推荐制弊端明显,导致学员学历和素质良莠不齐。1993年,人事部、国家教委联合发文,承认这一时期进入高校的大学生为大学普通班毕业或专科毕业学历,本科算专科,工资降一档。

工农兵大学生是中国教育史上特殊时期的产物,虽有局限性,但他们在各自岗位为国家建设发展做出了贡献,也为中国教育事业后续发展提供了“试错”教训。