刚刚读完一本书《生命的礼物》,这本书的豆瓣评分在8.5分,我周围的朋友的读感也相当不错,但我读完之后却觉得有点过誉了,因为产生了些许不适。

在读书会讨论中,我的反应算是比较大的。我把它称之为困惑,跟大家一起讨论,但并没有得到我想要的答案。直到某天,想起《亲情无价》这部电影来,那种似曾相识的感觉袭来,觉得该可以一说了。

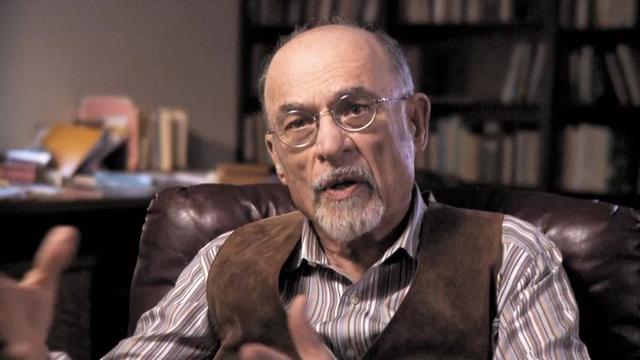

02《生命的礼物》是心理学大师欧文亚隆与妻子玛丽莲合著的作品,展现了身患癌症的玛丽莲最后一段日子带给周围人的思考、勇气和离别,以及一个家庭面对年老、病痛、死亡、失去爱人,如何哀悼,又如何在哀悼中继续生活。文字真挚、细腻,带领我们思考了关于爱、死亡和存在的意义。

亚隆夫妻俩相比普通人已经拥有了近乎完美的一生,他们各自在学术领域有着较高的自我价值,相爱七十年,儿孙满堂,家庭幸福。但我们看到,即便是这样完美的人生,在走到生命尽头时,也会面对痛苦和折磨,丧偶之痛,生命孤独,承受丧失,衰老焦虑,与普通人无二。

书的架构大部分是夫妇俩每人轮流写一章。我尤其爱读玛丽莲写的部分,这位女性主义作家、斯坦福大学的资深学者,呈现了她最后日子的坦然从容,对自己的人生、家庭心满意足的状态。

玛丽莲是一位坚强的女性,尽管身陷困境,生活中有些时刻让她仍然觉得活着真好。她喜欢朋友和家人们前来看她,与她沙龙,共进晚餐。只要身体不难受,玛丽莲可以倚靠在客厅的沙发上,透过落地窗看春意盎然,看白橡树冒出嫩芽,看儿子里德的菜园子。

但其实如果不是为了丈夫“没有她就难以活下去”,她会早早选择安乐离去。

03《亲情无价》这是一部被提名奥斯卡、金球奖和金卫星奖最佳女主角奖的电影,梅姨在其中饰演了身患癌症的母亲。

剧情并不复杂。事业女强人艾丽被父亲叫回家中,陪伴身患癌症的母亲最后一段日子。这段日子让艾丽揭开了父亲虚伪的遮羞布,看到母亲的牺牲和不易,重新审视家庭亲情。

艾丽从小崇拜的父亲是大学教授,有着光彩夺人的一面,幽默风趣、知识渊博,是她心目中最完美的人。而艾丽最看不上的就是整天在家里操持家务的母亲,庸俗、乏味、毫无智慧可言。但当她真正走进生活,走近父母身边时才发现,事实远非她想象。

为什么要提这样一部老电影,因为它们其中存在的高相似度实在让人避之不及。

04“可是每当你们说大家处理事情的方式不同时,就表示你根本不去处理,我们处理,我们烧饭,我们整理,我们在听你们说,你们要用自己的方式处理,用什么方式呢?你们什么都不做,我们做所有的事。”

电影《亲情无价》中,艾丽对男友抱怨着。

相似度一:什么都不做

《亲情无价》中,母亲确诊之后,父亲把女儿叫回家代替母亲操持家务,而自己则一如既往继续当甩手掌柜。

前脚耍着嘴皮子关心疼得满头大汗的妻子,后脚就推门而出,该上班上班。最痛苦的日子里,女儿请他在家陪陪母亲,他不是声称考试就是有课。他为了写小说可以请几星期的假,但却不肯请一天假在家陪陪时日无多的妻子。妻子在家病入膏肓,他在酒吧里买醉。女儿找到他,以为他是因为家事悲伤醉酒,他却只是因为名人压根没有记得他而垂头丧气。

《生命的礼物》中,欧文在自己撰写的篇幅里,反反复复叙述自己有多爱妻子,多不舍得她离去,但纵观玛丽莲最后的日子里,欧文做的最多的无非就是陪着她去看医生,听取医生的诊断。

一个人生活不能自理时,最麻烦的、也最需要人照顾的,无非就是吃喝拉撒。

玛丽莲在医院吃的饭是朋友送来的,玛丽莲尿失禁是儿女每天在清理、换洗衣物,欧文则“每当这时,我便走出房间”,他甚至声称:“我想保留我记忆里美丽的、未受玷污的玛丽莲。”这样的一句话出现在至亲之人最后的时日里,真是分外扎眼。

读书会朋友们说,欧文也年纪大了照顾不了玛丽莲了,我却清楚地记得奶奶最后的日子都是我九十多的爷爷亲手照顾的。甚至我母亲的一些非常私密的事情,也都是更愿意让父亲亲自去处理,这才是维护TA们尊严的正常方式啊。而后文中我们也看到,欧文不是没有精力,而是把精力用在去参加朋友聚会、把时间放在他自己更愿意做的事情上而已。

想说,我们并不否认欧文在记录中的坦诚,愿意暴露自己的胆怯和恐惧,但同时也没必要否认他的自私与自恋。

相似度二:亲密关系

《亲情无价》中,梅姨饰演的虚弱母亲坐在地上红着眼睛对女儿说,你父亲的事没有一件是我不知道的。“everything!”

她知道丈夫背着她与女学生有染,她知道丈夫自私自利心里只有自己,她知道丈夫才华一般在作家圈里根本籍籍无名,她也知道儿女们瞧不上她这个家庭主妇。

但她装作什么都不知道,一如既往,爱丈夫,养孩子,照顾家庭,维护丈夫体面。

他们表面上伉俪情深你侬我侬,是所有人眼中的恩爱夫妻,但平时看得出来,关键时刻站得出来?危急时刻顶得上去吗?我们今天经常教育孩子,与朋友交往不是看大家好的时候,而是懂得关键时刻看人心,危难之时见真情不是吗?何况这是夫妻,是最亲密的关系啊。

再看《生命的礼物》呢?

前文我已描述过,欧文在妻子病重的日子里只是反复自说自话。要知道,欧文和玛丽莲被所有人公认是学术界的模范夫妻,按理说真爱发自内心、落实在行动上,但欧文对妻子并没有多少实质性的照顾。

我们身边不无恩爱夫妻,真爱是什么样子每个人心里都有杆秤,不是吗?

况且欧文和玛丽莲的四个孩子,婚姻全部以离婚收场。一位书友的话颇耐人寻味:根据依恋理论,一对恩爱的夫妻,多半是可以给子女提供好的依恋示范,其子女的依恋关系是更倾向于安全型依恋。

我们知道,依恋理论是基于儿童依附于成年人来获得安全感并形成重要关系的理论。显然在欧文与玛丽莲的四个子女身上,依恋关系并没有得到有效的印证。

也就是说,欧文和玛丽莲的关系可能并没有想象中那么美好,他们的孩子也没有得到好的示范,因此所有的孩子都无法处理好自己的亲密关系。

作为一名著名的心理学大师,这样的状况不得不让人瞩目。而且欧文著书颇多,众所周知,欧文非常坦诚,但在他的书中,我们很少见到他和玛丽莲相处的细节,甚至争吵矛盾。

但凡提到亲密关系,欧文都回答地非常官方、正向:“无论什么场合,礼堂公众演讲抑或是家中沙龙畅谈,她总是那么美好,始终出类拔萃。她是一个非常好的母亲,深爱自己的四个孩子,总是那么温良宽厚。我记忆里,从没有见过她与孩子,或者与其他任何人之间有过什么冲突,一次都没见过。和我之间,更是没有。我是否曾对我们的关系感觉不满或者厌倦呢?从未有过!”

而所有人都知道,人无完人,且不论玛丽莲是一位女性主义作家、大学教授、学者,应该有着异乎他人的独立见解,单论一个母亲在独自抚养四个孩子、照顾家庭、维护丈夫同时保证自己的学业、事业的过程中,没有与任何人起过任何冲突,才是让人觉得奇怪的地方。

“我握着她的手”,“我震惊和崇拜她面对死亡的冷静”,“玛丽莲的直率和无畏又令我钦佩不已”之类的空洞话语充斥在欧文的篇幅中,却很少有他们之间谈话内容或者互动细节的描写。

难怪有的读者认为,欧文是否是在“自带滤镜,擦去那些不愉快的部分,只用浪漫美好的笔触书写,独自造就浪漫的童话”?

相似度三:亲子关系

《亲情无价》中一个重要看点是父亲与儿女的关系,从完美走向崩裂,是因为女儿发现了父亲现实中的不堪和虚伪。

她曾经最爱听的来自父亲的独特鼓励,却一次次响起在父亲想要搞暧昧的学生跟前。她刚刚倾力而为发表的作品想要听听父亲的意见,父亲却装作已经看过,予以点评的话语却是老一套的敷衍之语。她的事业正值上升期,却硬生生被什么都不想做的父亲叫回家中。

父亲嘴上的爱,却是敷衍家人的一贯行为,实质性的事情一件也不做。中国人讲“光说不练假把式”,只做表面功夫,这是真爱吗?

读《生命的礼物》时,你会发现欧文撰写的部分,也鲜少提及儿女子孙。

儿女为妻子尿失禁换洗衣物时,他提到儿子有三个孩子,对换洗尿布很有经验。妻子葬礼时,他提到四个孩子没有一个来问他,直接安排好各种事宜。

其他互动的部分几乎为零。

作为一个八十多岁的老人,如果不能像玛丽莲那样和小孙子念儿歌,至少不会去计较6岁、4岁和2岁的孙子孙女在看什么动画片,而强硬地换成自己认为的可爱节目,全然不顾孩子们的抱怨。

而玛丽莲撰写的部分,会把儿孙几个从头梳理到尾,在各个篇章反复提及,四个儿女给她带来的东西,为她做的美食,给她体贴的照顾,以及她的生活中儿女的部分、共同的回忆、一起度过的美好时光。

目之所及皆为幸福,引以为傲的心情昭然若揭。

跳出这本书去了解欧文和玛丽莲的婚姻的话,会为这部分找到端倪所在。

按理说,欧文作为心理学家应该是非常重视早期童年创伤的,可是他从来都不曾提及玛丽莲的童年创伤,甚至看上去并不在意儿女、孙辈的童年。

在他们婚姻的早期,玛丽莲非常辛苦,她自己一个人边带着四个孩子,边攻读自己的文学博士学位。两个人找工作的时候,欧文相对容易就拿到了斯坦福大学的教职,而玛丽莲只能去1小时路程开外的大学执教。即使如此,欧文也并未为妻子分担多少,他大多沉浸在自己的课题和研究中,缺席了子女的养育。

05当然我们并不能就否认欧文玛丽莲夫妇的爱情和幸福,也不是要通过几个字就去窥见高知夫妇的生活并不那么完美,读这本书的意义在于,经由他人的经历去探寻关于爱、死亡和存在的意义。

《亲情无价》最后的落脚点是父女共同成长,冰释前嫌,和好如初,但真正的意义也是在于探寻关于爱、死亡和存在的意义。

爱

——什么是真爱?为什么要爱?如何去爱?

爱是感觉,是付出,是指主动给予的满足感,是自觉期待的幸福感。

真爱是做不是说;真爱是真心不是敷衍;真爱是尊重对方的选择,不是自己恐惧而抓着不放;真爱是帮TA维护尊严,而不是转身离去,将尊严抛给他人。

死亡

——什么是死亡?如何面对亲人的丧失?如何面对自己的死亡?

玛丽莲与亚隆都是无神论者,他们相信灵魂会随着身体一同消亡。

意识来源于大脑,人死后大脑不复存在,也就失去意识。没有意识,也就没有恐惧。另外一点是,既然灵魂会消失,那么也就没有可以害怕的对象。

所以,你没有了身体、大脑和心,也就失去了害怕的主体和客体,也就没必要害怕实际上并不存在的东西。

欧文是心理学大师,玛丽莲是知名作家,他们每天的工作就是帮人走出困境,疗愈伤痛,但即便如此,他们面对死亡也会恐惧、焦虑、悲伤、抑郁。所以我们普通人首先就要知道,面对丧失、面对死亡有恐惧和焦虑这样的情绪是非常正常的。

我们要允许自己恐惧、焦虑、悲伤、抑郁,告诉自己,这很正常,甚至可以让自己在那种情绪里面待一会儿。

欧文和玛丽莲都懂得死亡焦虑和生命中有多少未尽事宜有关系。“你越是未曾好好地活过,你对死亡的焦虑就会越严重。”所以我们可以看到,他们处理事情原则为“只管去做”,较好实现了自我价值。

比如他们一直坚持写作,每天输出自己的思考是他们的生活习惯,玛丽莲甚至在最后充满病痛的日子里,与孩子、与丈夫合作写了两本书。

所以我们明白了,要做的是好好活着,尽量做自己想做的事情,那么我们对死亡就不会过于焦虑。

存在

——我们存在的意义是什么?如何找寻意义?

欧文是把哲学和心理学相结合的大师,他的心理疗愈系统基于存在主义哲学。

萨特认为“存在先于本质”,人首先来到这个世界上,作为一个生命体而存在,其次,人才开始寻找自己的本质,给自己的本质赋予意义。

这就不难理解波伏瓦的名言:“女人不是天生的,而是后天成为的”,也不难理解欧文的一本著作名字就叫《成为我自己》。

成为,是过程,是寻找,是赋予,是意义。

《亲情无价》中母亲对女儿说,“当你结婚久了,你会开始让步…清晨醒来,厨房飘满咖啡香,孩子自己梳好头发,你看着你的丈夫,你知道他远不是你想象中那样,但他是你的生命。”——这是一个家庭主妇找寻的生命的意义,她为之奉献了一生。

《生命的礼物》中玛丽莲认为人生最重要的有四个部分:家人和朋友,工作,自然,灵性(道德的驱动、意义的追寻、人与人的连接、人与自然的关系……)——她也为之快乐和幸福着。

这是她们找寻到的意义,她们在自己的生活中、在无数个清晨和夜晚、在反复的探寻和叩问中寻找到的意义。

所以,也许每个人的探寻便是意义,又也许,存在本身就是意义。

萨特说“死亡,只能带走一个死人而已。”我想说,死亡,只能带走一个躯壳而已,人所曾拥有的爱、精神、思想和价值将续存于世间。