原创 ——吴金岭 文 往事萦怀

张北县地处北疆塞外,这里历来是农耕与游牧文化碰撞、融合之地。千百年来,草原民族和汉族百姓在这里游牧农耕,生息繁衍,深厚积淀了独具特色的地方历史,也逐步形成了多元一体的北疆文化。

张北立县不过百年,这里和历史上常说的察哈尔,有着什么样的旧岁渊源?为什么今天在张北县,有一些学校、街道、甚至商铺,还在用察哈尔命名?一句话,今天的张北,和历史上的察哈尔,是啥关系?

首先,我们先来对察哈尔的名字由来,进行一个简单的历史溯源。

蒙元时期,“察哈尔”一词曾经指的是成吉思汗的御林军,相当于今天的中央警卫部队。当时这一特殊部门的汉语音译叫“祛薛”。“祛薛”成员都是在蒙族军队中精心挑选的精干力量,和平时期他们是大汗的警卫,作战时跟随大汗南征北战,勇猛杀敌,其规模约有一万余人。忽必烈1207年建立元朝,继承和延续了他祖父成吉思汗的这一做法,只是在人数规模上又略有扩大。

1368年明朝建立,元朝的残余势力退居长城以北,史书称之为北元。明太祖朱元璋和明成祖朱棣先后多次发动北证,但是,都没有彻底将北元消灭。北元势力以成吉思汗的家族谱系维持其政权统治,历经多代大汗的延续后,又出现了一位被称作达延汗(1464--1543)的卓越领袖,把北元势力的黄金家族势力(成吉思汗家族)发展壮大成察哈尔万户,成为蒙古各个部落中战斗力最强的部落。草原上有一首《蒙古人六万户》的诗歌,里面写道“为利剑之锋刃…乃察哈尔万户是也。”集中体现了当时北元政权中察哈尔万户的重要性。

达延汗的孙子俺答汗(1543--1583)又是一位卓越的蒙族领袖。他在多次打败明朝北疆的军队之后,又要求与明朝互市通商。1571年,明朝“隆庆和议”,同意了俺答汗的要求,在北疆万里长城脚下的张家口,与蒙古止战通商,化敌为友。

明朝后期,蒙古族察哈尔部又出现一位了不起的大汗,名曰林丹汗。林丹汗面对女真族的后金政权和长城以南的明朝,采取了联合明朝抗击后金(清)的策略。遗憾的是,1634年,林丹汗被皇太极击败,病死青海。林丹汗死后,察哈尔部归降于后金(清)。但是,当吴三桂在云贵发动判乱之际,林丹汗的孙子布尔尼也趁机起兵反清。康熙派兵很快平定了国内的判乱势力,察哈尔领袖布尔尼也被杀死,由此,蒙古察哈尔部二次降清。

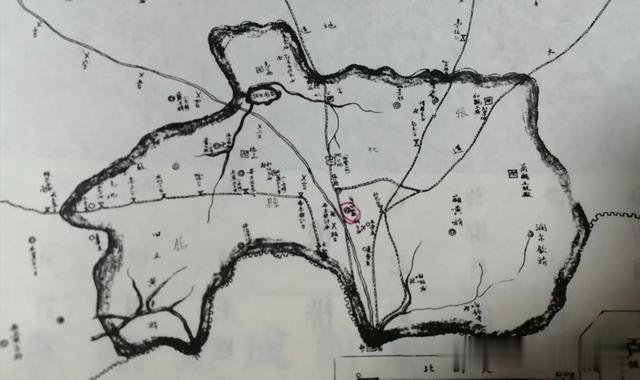

康熙皇帝把二次归降的察哈尔部安置在宣大边外(宣化、大同以北的长城北侧)驻牧。范围大致是今天大同市以北的丰镇、集宁、兴和,北至四子王旗一带,还有宣化边外,大致范围是今天的张北、尚义、沽源、崇礼、康保、宝昌、商都,北至锡林郭勒盟一带。因为宣大边外为蒙古族察哈尔部驻牧之地,这一带地区随之统称察哈尔。

康熙十四年(1675年),清朝在察哈尔地区设立八旗、四牧群。八旗、四牧群兼管域内军台和文书驿站等事务。乾隆二十六年(1761年),清朝在张家口下堡设立察哈尔都统属。统一管理察哈尔部的人口、钱粮、诉讼、治安等民事。

雍正二年(1724年),清朝建立了张家口、独石口和多伦淖儿三个理事同知厅。管理宣化府长城北侧日益增多的人口,兼管赋税、民事、通讯和治安。三厅直接隶属于同年设立的口北道管辖。这其中,张家口理事同知厅治下范围,大致相当于今天的尚义、张北、崇礼以及康保县南部的一部分。

民国二年(1913年)张家口理事同知厅撤销,改为张北县,治所依旧在张家口堡。当时的张北县范围,西至大青山,冬至独石口,北至康保县南部,南至野狐岭、大境门长城一带。大致相当于今天的尚义、张北、崇礼三县面积之和,之外还含有今天张家口市桥西区北部的一部分。

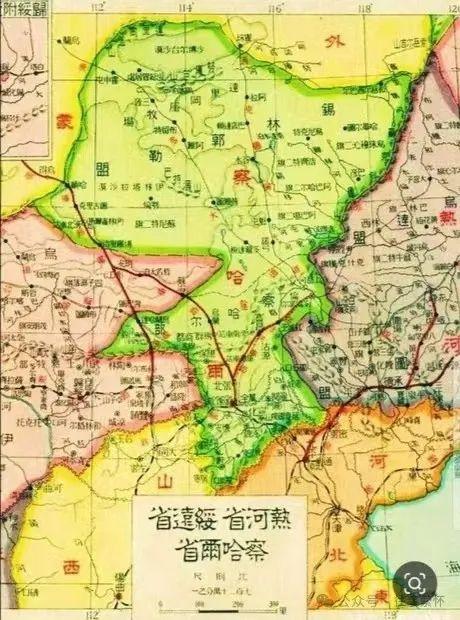

民国三年,北洋政府设立察哈尔特别行政区,治所张家口。管辖范围大致相当于今天的张家口坝上四县和内蒙古锡林郭勒盟。1928年国民政府改察哈尔特别行政区为察哈尔省,管辖范围大致相当于今天的张家口市的坝上和坝下地区以及内蒙古锡林郭勒盟,管辖范围局部偶有变更。

1937年,察哈尔省沦陷,日伪敌特先后在张北和张家口成立伪蒙疆联合自治政府。同年秋,中共在晋察冀三省交界建立了多个抗日民主政权。这一时期,以张家口为中心,多方军事力量曾先后建立察南、察北、察东等割据势力。1945年抗战胜利,伪蒙疆联合自治政府随之垮台。察哈尔省恢复,省会宣化。中共中央晋察冀边区行政委员会移驻张家口。

1948年,第二次解放张家口。察省再次恢复。1949年,察省辖地有所缩小,北部大部分地区划归内蒙古管辖。

1952年底,察哈尔省撤销建制。张家口坝上坝下(或曰察南察北)划归河北省。省会张垣(张家口市),至此失去了它几十年作为察省省城的辉煌地位。

因地处北疆,且受近代国内阶级矛盾和中外民族矛盾的多重影响,张北县及其附近地区,在行政区划上多有变更。社会结构上,受内地人多地少和自然灾害的影响,加之晚清、民国政府推行“移民实边”的政策,导致张北及其整个坝上一带,汉族人口比例迅猛增加,蒙族群众比例大幅下降。尽管如此,张北地区,这里泛指张家口以北广阔的坝上地区,在经历几百年民族交往、民族交流、和民族交融的大背景下,区域文化多元一体的特点,还是较为完整地得以保留下来,有的至今还在日常生活中使用。

比如张北县及其周边坝上地区的许多地名,已然保留有蒙族发音或者是蒙族名字的谐音。像张北县的扳申图、老龙不落、乌兰一支更、深湖洞、什巴台就是例子。坝上人管父亲叫大大,管孩子叫大根儿、二根儿、三根儿,一定程度上也是民族文化交融的结果和体现。察哈尔,汉语中译作察罕、察汗儿、插汗儿,在史书中也屡见不鲜。历史上曾一度属于张北县的今崇礼区,有个著名的历史文化古村落叫察汗陀罗,方志中经常译作察汗陀罗海或察汗陀罗盖。里面也有察罕二字,是否与上文提到的历史演变有关,待考。

“察哈尔”一词,在漫长的历史岁月中,经历了“御林军”、蒙古部落、地区方位名称到省级行政区划命名的多个历史阶段,悠久的历史赋予了察哈尔深厚的文化底蕴和内涵,使她成为一个不可单一解说和片面诠释的广义词汇,成为许多文化学者热衷谈论和普罗大众津津乐道的历史话题。张北县地处塞外,历史上曾是蒙族察哈尔部驻牧的核心地区,又是民国年间察哈尔省塞北第一大县,还是察哈尔省北部地区通往省会张垣的交通枢纽,几百年来,在这里上演过多少个重大的历史事件和风云人物,留下过多少可歌可泣的英雄故事和悲壮往事?

作为塞外一方宝地,张北地区曾经哺育过蒙族察哈尔部,也曾经成为近代察哈尔行政区划的核心地带,更曾是红色察哈尔的发展沃土。在这里,成吉思汗组织过蒙金野狐岭之战;忽必烈开辟了东出西归的孛老站道;明成祖朱棣发起过讨伐残元的多次北征;上演过俺答汗、三娘子推动境门互市的边贸繁华;一列列驼队、一串串驼铃,曾在通达中外的张北张库大道上叮咚回响;冯玉祥、吉鸿昌,高举同盟军旗帜,吹响抗击日寇、绝不屈服的战斗号角。

今天,往日的察哈尔虽然已成过眼云烟,但是当年那些有关察哈尔的风云故事,那些丰富多彩的历史文化,却永远地扎根在开放、包容、自信、豪迈的张北大地上。