吴永多 赤城旅游

文/吴永多

匈奴列传记载:赵武灵王变俗胡服,习骑射,北破林胡、楼烦。筑长城,自代并阴山下,至高阙为塞。燕亦筑长城,自造阳至襄平。置上谷、渔阳、右北平、辽西、辽东郡以拒胡。

史记.匈奴列传记载:汉亦弃上谷之斗辟县造阳地以予胡。是岁,汉之元朔二年也。

汉书匈奴传记载:西汉武帝元朔年间“弃上谷之斗辟县造阳地以予胡”。

西汉之盐铁论提及:非特斗辟之费,造阳之役也。

汉书注:造阳,上谷地;斗,绝也,县之斗曲入匈奴界者,其地造阳也。

以上文献均有对造阳的记载,却寥寥数语不够详尽,更因年代久远,遗址至今无法考证,只能大概指定在张家口地区,有沽源闪电河之说、有怀来枣口之说、有赤城独石口之说,甚至还有康保、化德之说,凡此种种均无实据,为当今考古界一大憾事。

再查阅水经注、史记、魏史、辽史及武备等各文献均无关于造阳的记录。倒是明、清的几个文人墨客提起过造阳,但是文人赋诗多为抒发感怀,并无提到真凭实据,毕竟相距年代久远,文人又是一时路过赤城县,基本没有时间考证真伪,以讹传讹借以抒发,不可考亦不足信。

造阳城的具体位置究竟在哪?这个问题是文史考古界的一大迷案。

我近年来因为参加了赤城县爱心联盟公益组织所以跑遍了赤城县的所有乡镇村落,又因为工作的原因经常穿梭在张家口各个区县,经过多方考证,自认为发现了一点关于造阳古城的些许眉目,在此整理成文,以供业界精英参考、斧正。

首先可以确定的是造阳古城建于春秋战国时期燕昭王期间,大约是公元前300,弃于西汉武帝时期元朔二年,即公元前129年,造阳古城存在时长至少约有170多年。亦可确定造阳古城的建造者是燕国贤将秦开,秦开于公元前300年大破东胡(匈奴分支)后,自西向东依次建上谷、渔阳、右北平、辽西、辽东五郡。上谷郡治所沮阳,就是现在的怀来县大古城,沮阳郡辖区包含怀来、赤城、沽源。为抵御东胡,效仿赵国沿边塞筑长城,燕建北长城西起造阳,东至襄平。襄平为今辽宁辽阳市,但是造阳遗址迄今没有确定。

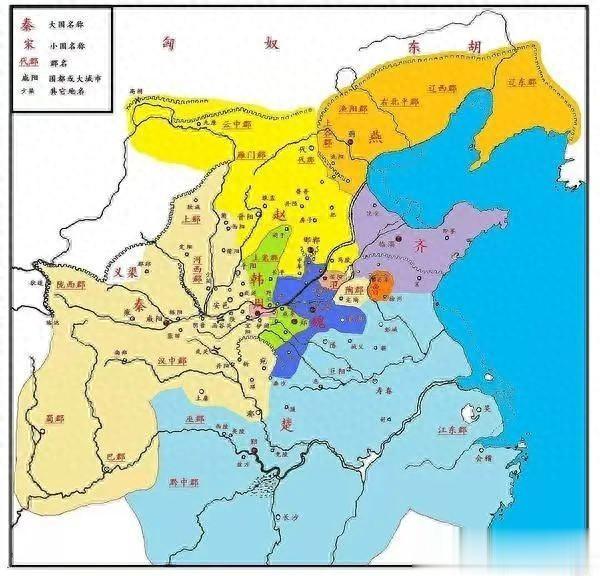

造阳古城大致位置划定在张家口地区没有异议,因为燕赵北部分界就在张家口境内这一说法。春秋与战国策里均有记载:赵武灵王灭代国,取澹林,设代。而代疆界应该是张家口蔚县、阳原、宣化、张北、尚义、康保、内蒙兴和至山西天镇、阳高、代县一带,按地理地形推理崇礼区也应该属赵国,因此,张家口西部地区属赵国,而造阳古城是燕国筑造,所以造阳古城遗址必然是在张家口东部某地,无疑。

是不是怀来县枣口呢?笔者认为应该不是。认为是怀来县的理由有二:一、上谷郡为怀来县;二、枣口与造阳音近,造阳应该是两千多年地名因土话音变叫白了才成了枣口。其实这两个理由都经不起推敲。首先,怀来县与上谷郡的关系仅仅是上谷郡治所在怀来,但是上谷郡辖区不仅仅是怀来。其次,造阳城应该是服务于长城防务的军备堡垒,如果是在怀来一则远离边塞,与防务不利,二则与上谷郡治所地处太近,以燕国当时的经济生产力难以负担这种重复建设。至于枣口与造阳发音,其实两者之间相差甚远,基本不值一驳,况且怀来县境内并无一寸燕筑长城。

而沽源闪电河之说也经不住考证。首先造阳古城的造意义应该是作为长城防御战线的一个重要兵站,是戍守北疆将士们的兵员、物资囤积点,当时的长城应该是主要防御设施,造阳城其主要作用不是战场前哨碉堡,而是支持战争的后勤单位,长城是线,造阳是点,所以我推理沿长城沿线这种类似造阳城的点不是一两个,而是几十里,最多百十里就应该有一个,只有这样才能在那个年代的那个生产力水平下将长城的防御性能 充分发挥出来。我在这里说了这么多,就是想表达一个意思:作为战线支撑点,绝对不会建在长城外,必须为长城内,而且是在山川河流等地理位置上具有一定的辐射范围与支持便利的地方,因此,造阳城不应该孤悬城外(长城外应该有斥候或游哨)。至此,我们就需要先确定燕长城的具体走向及具体位置,这个问题解决后,造阳古城遗址就可以呼之欲出。

燕长城大致走向就是古籍文献记载的那样:襄平至造阳。至于东段以及中段都已经被文史考古界老师下了定论,我们的目的是探寻造阳古城遗址,所以对中、东段燕长城不做细考,仅说西段。

据考证,在沽源县丰源店至小厂椴木梁之间有燕长城遗址,小厂向西有莲花滩,莲花滩长胜地、马场、东坝、西坝一线均有燕长城遗址,从地理地形上这几段燕长城处于坝头一线,而从长城遗址形制上看也基本一致,可以确定这是同一时期的燕国长城遗址。进而向西一直到崇礼区桦皮岭折向西南从清三营、青虎沟、野鸡山,再至赤城县镇宁堡乡大边,这条依稀可见的长城遗址始终贯连,形制相同,工艺相近,同为燕国北赤城无疑。

燕长城西端起于大边符合古籍文献记载,因为燕国击退东胡建上谷郡,赵国灭代国并击退匈奴设代郡,桦皮岭作为代郡与上谷郡北部分界点符合地理地形。因为赵灭代国在先,由代国北进可以出野狐岭,亦可经高家营、崇礼出水泉至坝上。所以,燕赵分界应该是沿崇礼东部山脉走势,即桦皮岭至野鸡岭一线。燕长城亦应如此。另外,沿此线至今多个村庄名称与边界有关,如界碑、界碑沟、界墙、里界墙、东坝、西坝、大边等。

燕长城走势必定与地理地形相关联,看赤城地理不难发现,通向坝上的主要路径有独石口方向、马营方向,镇宁堡方向亦可通坝上途径。如果燕长城仅仅防御马营或独石口,则等于在西侧镇宁堡留一防御隐患,东胡可以轻松从镇宁堡乡入关直接绕过长城攻取赤城、雕鹗,断长城沿线的后路,让长城防御设施形同虚设,无论是秦开或者是燕昭王都不会犯如此低级错误,因此,我相信燕北长城是起于镇宁堡乡大边附近才符合实际。

燕长城遗址走势及位置大体可定,现在根据长城所处地理地形按图索骥,在镇宁堡乡一带寻找造阳古城就简单多了。主要考虑位置因素、交通因素和地名因素,再加上古迹遗存,正阳墩这个村庄马上映入眼帘。

正阳墩,距镇宁堡12公里,距大边11公里,距崇礼界墙15公里,距清三营18公里,距桦皮岭30公里,在燕赵战国时期一至两舍的距离符合作战运动距离及时效需要,地形上可通过川谷向北、向西、向南运动支持,便于巡边将士日常行军替防。而且正阳与造阳音近,正阳墩是造阳墩的可能性更高,符合语言变化白话变迁。造阳古城如果是毁于战火,那废墟必定在一定时期内像一个墩包一样长期存在,被称为造阳墩是很正常的。

我为此曾经到沮阳遗址探访,在沮阳遗址发现一些散落青砖,而同样形制的青砖在正阳墩也有出现,这不应该仅仅是一个巧合吧。

通过与正阳墩村民了解,在正阳墩村口龙眼梁和马圈梁那个地方曾经发现过一些早期建筑用材,有小青砖,也有大城砖,发现的还不少,可惜的是老百姓说不清具体是什么年代的东西。

在正阳墩村口有农田,田中可见零星残砖,田北有马圈梁,相传是辽代养马的马圈,建于高台之上,近观有明显的城郭轮廓,轮廓呈方形,南北长120米,东西宽100米,北面尚残存土城墙七八米,南墙亦有残砖。

此地遗址临近正阳墩村,高度疑似造阳古城遗址。至于当地人传说中的马圈之说不排除是在1000多年以后的辽、金时期有人在造阳古城废墟圈养过马的可能,但是有一点可以确定,这个遗址是花费大量人工堆土夯建而成的,一个养马的马圈不值当花费如此巨资,况且,以辽、金甚至蒙古人养马好似没有筑城养马的习惯,最多就是以木围栏,但是因地制宜的利用古城遗址养马也未必不可。

燕国有筑城于高台的历史,如沮阳、武阳等都是如此,正阳墩村马圈梁遗址亦符合这一历史特征。

造阳城遗弃于汉武帝元朔二年即公元前129年,元朔五年卫青、霍去病大举进攻匈奴,元狩二年即公元前121年再次大破匈奴,使匈奴北遁漠北,一度出现漠南无王庭的局面,几次征战中均不再见提造阳,即便是漠南无王庭的局面下也不见关于造阳城得失、收复或重建的记载,由此可以推断出造阳古城已经被匈奴于元朔二年完全摧毁,所以在《盐铁论》里才有斗辟之费,造阳之役之论。既然是废墟,被喊做造阳墩就顺理成章,造阳墩演变成正阳墩的可信度也就提高了。

毕竟我们都不是专业人士,正阳墩是不是造阳墩还需要专业人士用专业技术进行专业考证,我这里也就是起一个抛砖引玉的作用。

最后再讲一点,造阳古城是汉武帝主动放弃的吗?还是失陷于战火未曾收复?

匈奴列传记载:汉亦弃上谷之什辟县造阳地以予胡。是岁,让我们来看看元朔元年与元朔二年汉与匈奴之间都发生了什么。

元朔二年即公元前129年,正是汉武帝稳执朝权与匈奴频繁攻战之际。据史记.卫将军骠骑将军列传记载,元朔元年,卫青出雁门击胡,斩敌数千。明年,匈奴入辽西、渔阳,杀太守,败韩将军军,汉令将军李息击之,后出代,卫青出云中至高阙,建朔方城。

韩将军即韩安国,西汉名臣,将军,去世前因为在渔阳兵败被贬而抑郁成疾,数月亡,卒于元朔二年。

史记原文:车骑将军卫青击匈奴,出上谷,破胡茏城。将军李广为匈奴所得,复失之;公孙敖大亡卒:皆当斩,赎为庶人。匈奴大入边,杀辽西太守,及入雁门,所杀约数千人。车骑将军卫青击之,出雁门。卫尉安国为材官将军,屯于渔阳。安国捕生虏,言匈奴远去。即上书言方田作时,请且罢军屯。罢军屯月余,匈奴大入上谷、渔阳。安国壁乃有七百余人,出与战,不胜,复入壁。匈奴虏掠千余人及畜产而去。天子闻之,怒,使使责让安国。徒安国益东,屯右北平。是时匈奴虏言当入东方。

安国始为御史大夫及护军,后稍斥疏,下迁;而新幸壮将军卫青等有功,益贵。安国既疏远,默默也;将屯又为匈奴所欺,失亡多,甚自愧。幸得罢归,乃益东徙屯,意忽忽不乐。数月,病呕血死。安国以元朔二年中卒。

韩安国上书暂罢军屯的时间应该是元朔二年初春,罢军屯的理由有二,一、据俘虏交代,刚过完年(明年)匈奴入边劫掠后远遁,暂无军情。二、方作田时。正是快到种田时节了。由此可以判断上年度相互攻伐,元朔二年初韩安国抓获匈奴俘虏,按匈奴俘虏供述尚属暂罢军屯,不料刚罢军屯一个多月匈奴再次大举进攻,入上谷、渔洋。渔洋守卫将军韩安国因此再被贬,抑郁成疾,病了几个月就去世了。

由这段记载可以看出,元朔二年春,匈奴入上谷,渔阳,匈奴的进军路线不是从代或雁门进来的,是直接从上谷郡入边,造阳就属于上谷郡,而且造阳就是在元朔二年放弃的,不难判断造阳是在此年初被匈奴攻陷,甚至已经毁于战火。因为汉武帝在随后的命令里是安排将军李息反击后,从渔阳至代地出塞,卫青从云中出击至高阙,两支大军都没有从上谷出击,当然也没有转道收复造阳再绕道代地出塞的可能。造阳是因为匈奴入边时被攻陷或毁于战火,而造阳地处斗、绝,苦寒之地,经略不便,故而没有刻意去收复,弃造阳于胡可能就是汉武帝的一个修饰语。

因为笔者不是专业人士,缺乏技术方面的考证依据,以上论述均出自推理,部分资料来自网络,希望起到抛砖引玉的作用,以引专业单位、专业人士,权威文史专家亲临实地考察探究,以解造阳古城遗址迷踪!

作者简介吴永多,男,汉族,曾用笔名大米哥。赤城县人,资深公益人,文史学爱好者,现为赤城县文史研究会会员。