1917年的那个冬天,当圣彼得堡的炮火声响起时,谁也没想到这场革命会把一群金发碧眼的俄罗斯人送到遥远的东方。

他们拖家带口,揣着仅剩的几件银器,在冰天雪地里穿越西伯利亚,最终在中国找到了落脚处。

有个笑话说,当时外滩要是有人用俄语喊"着火了",整条街的俄国人都会跳起来——他们在老家被革命吓破了胆。

他们是如何跨越山海来到中国,后代如今的生活又是怎样?

逃亡十月革命的风暴肆虐着整个俄罗斯,曾经的沙皇帝国崩塌,取而代之的是社会主义的曙光。

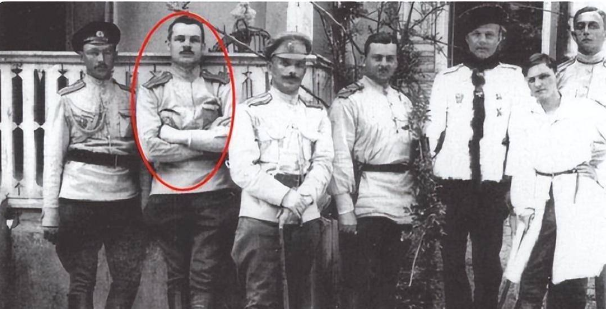

但对于沙俄贵族和军官们来说,这一切并非希望,而是灾难的开始。

1917年,列宁领导的布尔什维克党通过革命推翻了临时政府,建立了世界上第一个社会主义国家。

而在这片新兴的红色土地上,白俄即沙俄时期的保守势力,纷纷举起武器,试图通过反抗恢复旧有的特权。

在这场名为“俄国内战”的血腥冲突中,白俄军队不断败退,一些曾经依赖沙皇政权的贵族、军官、知识分子与商人等阶层,不得不开始寻找栖身之地。

数以万计的白俄难民,踏上了漫长的逃亡之路。

中国,特别是远离内战旋涡的东北地区,成为他们的避难所。

它与俄罗斯的边界相接,地理上为难民们提供了相对容易的通道。

而更为重要的是,当时的中国正处于民国时期,政权更替频繁,社会动荡不安,外来难民的接收未必受到严格的审查。

最早抵达中国的白俄难民大约有7000人。

他们中的大部分人是军官、士兵以及一些富裕的贵族阶层。

据统计,前前后后跑来中国的白俄足足有二十万之众。

他们像蒲公英种子一样散落在东北的黑土地上,飘进上海的石库门里,有的甚至一路南下到了香港。

起初,白俄难民的生活并不容易。

上海的白俄灯红酒绿的上海,曾是无数难民的避风港。

刚开始时,上海的白俄难民们并不被这座城市的土著居民所接受,甚至遭到了排斥。

身着破旧衣衫、语言不通、文化差异巨大。

尤其是在上海的法租界,原本是一个由西方国家主导的区域,白人外国人占据着主导地位。

这里,生活富裕的外籍居民拥有无可比拟的权力与资源,而白俄难民的贫困与边缘地位,使他们在人群中显得尤为不起眼。

最初,那些曾经指点江山的军官、显赫一时的商人,如今只能靠做苦力、卖艺维生,许多人甚至在绝望中沦为妓女。

随着时光的流逝,上海白俄的境况发生了微妙的变化。

租界内一些有文化底蕴的白俄,逐渐通过自己的努力打破了最初的困境,开始在艺术和文化领域崭露头角。

他们用自己扎实的音乐、绘画和舞蹈技巧,逐渐赢得了上海社会的认可。

许多白俄难民,尤其是那些曾在俄罗斯担任过艺术工作的人,开始在上海的上流社会中找到自己的位置。

上海的文化氛围为他们提供了展示自己才华的舞台,同时也让他们渐渐成为了这座城市独特风景的一部分。

在上海的法租界,俄式餐馆、商店和酒吧成为了上海的亮丽名片,也吸引了大量的外国人和本地居民的关注。

白俄难民在这里继续着他们的俄罗斯传统,在他们的酒馆里,常常可以听到悠扬的俄式民谣;在他们的餐馆里,传统的俄式美食传递着久违的家乡味道。

随着时间的推移,白俄人的音乐才华开始逐步影响到上海的主流文化。

白俄艺术家们不仅参与上海交响乐团的演出,还将俄式音乐元素与中国传统音乐相融合,创造出别具一格的艺术风格。

在这个过程中,上海的白俄艺术家们不仅重新定义了自己的身份,也为上海的文化多样性增添了浓墨重彩的一笔。

与此同时,白俄的舞蹈与话剧也得到了中国观众的认可。

俄国芭蕾舞剧团在上海演出,吸引了大量的观众,其中不乏许多中国人。

白俄的艺术风格渐渐渗透到上海的舞台上,影响着观众的审美趣味。

尤其是当白俄舞蹈与中国传统戏曲碰撞时,展现出了一种别具特色的艺术魅力。

上海的许多年轻人开始追捧白俄的芭蕾舞和戏剧,他们在这些艺术形式中看到了与自己文化的不同之处,同时也发现了艺术表达的共通性。

他们的生活也从最初的贫困和屈辱,逐步转变为一种对上海社会的深刻影响。

白俄的后代,逐渐在上海扎根,他们的文化、艺术、语言也与中国社会逐步融合,甚至成为了上海文化不可分割的一部分。

曾经的难民,最终通过自己的努力和才华,成为了上海这座国际大都市的有机组成部分。

今天,当我们站在上海的霞飞路,走过那些具有浓重斯拉夫风情的建筑时,依旧可以感受到那个时代白俄难民留下的痕迹。

哈尔滨与东北哈尔滨因其特殊的地理位置,成为了大量白俄难民的第二个家园。

与上海的繁华不同,哈尔滨的寒冷气候和相对宁静的生活环境为白俄难民提供了一个暂时的庇护所。

在这里,白俄难民不仅仅是被动的流亡者,更开始主动地建立起自己的社会圈子,逐渐在这片陌生的土地上扎根。

曾经的沙俄贵族和军官,经历了内战的摧残和流亡的艰辛,他们从原本的高贵身份跌入了社会的最底层。

白俄难民们开始逐步建立起了自己的社区。

白俄难民们在这里开设了自己的教堂、学校、商店,甚至形成了专属的社交圈。

这里的白俄人不仅保持着俄罗斯的传统习俗,还将自己的文化与中国文化进行了一定程度的融合。

白俄艺术家和学者们带来了俄罗斯的文化精髓,他们不仅继续创作俄罗斯的艺术作品,还将其融入到当地的文化环境中。

哈尔滨的街头,经常可以看到俄式建筑风格的老楼,那些建筑不仅仅是白俄人居住的地方,它们更成为了这座城市历史与文化的重要标志。

许多曾经在俄罗斯的剧院、交响乐团中担任重要职务的白俄艺术家,在哈尔滨重新获得了展示才华的舞台。

哈尔滨的音乐、话剧以及其他艺术形式,开始受到了白俄人深远的影响,许多俄罗斯的艺术风格与中国的传统文化相结合,创造出了全新的文化形态。

在抗日战争爆发后,随着日本侵略者的逼近,白俄人开始再次面临生死存亡的考验。

在这种时刻,白俄难民中的一部分人决定加入中国的抗战,为中国的民族独立贡献力量。

其中,最为人称道的便是莫洛契科夫斯基,他是一位白俄军官,曾在沙俄帝国军队服役。抗战爆发后,他组织起一支白俄志愿军,积极参与抗日战斗。

他带领队伍在上海、哈尔滨等地展开抗日活动,并取得了一定的战果。

在“813”上海保卫战中,莫洛契科夫斯基率领他的白俄队伍与日军展开激烈交火,为中国的抗战作出了巨大贡献。

回望百年历史,那些当初历经艰难逃亡的白俄人,他们在中国找到了一片温暖的家园,历经了无数的风雨与磨难,逐渐融入了中国社会。

而他们的后代,随着一代代白俄后裔的成长与蜕变,他们早已将中国当作自己的祖国。

这种情感的根植并非一蹴而就,而是在漫长岁月的沉淀中,通过与中国文化的融合、与中国社会的互动中逐渐形成的。

他们不再简单地认同自己为白俄的后裔,而是自豪地说:“我就是中国人。”

对于这些白俄后裔来说,自己已经不再是异乡客,他们的家园已经在这片土地上扎根,曾经的血统和文化,早已融入到中国的文化基因中。

【免责声明】:文章描述过程、图片都来源于网络,为提高可读性,细节可能存在润色,文中部分观点仅为个人看法,请理性阅读!如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!