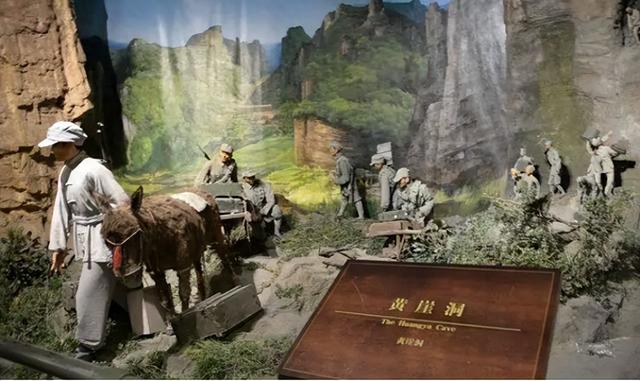

1941年的太行山里,藏着个让日军恨得牙痒痒的秘密——黄崖洞兵工厂。

藏在悬崖峭壁间,远看就是个不起眼的山洞,走近了才能听见里头"叮叮当当"的锻打声。

就是在这个土作坊里,八路军愣是用铁锤和砂模,造出了让鬼子闻风丧胆的"边区造"步枪和手榴弹。

那年11月,5000多号日军浩浩荡荡开进太行山。

这场战斗到底如何,为何让日军叫苦不迭?

日军的“扫荡”

日军的“扫荡”1941年11月,日军突然对黄崖洞兵工厂发动了规模空前的进攻。

此时的黄崖洞兵工厂已经成为八路军在抗日战争中的一块“战略宝地”。

黄崖洞兵工厂的成立,不仅让八路军在后方的游击战斗中有了强有力的武器支撑,也标志着抗日根据地的物资保障逐步实现了自给自足。

日军之所以将目光投向这片深山老林,其背后的战略意图可谓深远。

早在1937年全面抗战爆发时,日军就已经控制了中国的大片领土,包括了东南沿海的主要城市与资源地带。

随着战线的不断推进,日军的目标逐渐从“占领”转向“彻底消灭中国抗战力量”,尤其是八路军和新四军这一支游击力量。

为了打破八路军的抗战持续力,日军不仅在正面战场与国民党军激烈作战,还开始不断扩大对敌后根据地的“扫荡”力度,企图摧毁中国共产党领导的抗日根据地及其军事设施。

黄崖洞兵工厂正是这种战略意图下的牺牲品。

它位于太行山脉的深处,是一个天然的军事重地,地势险要且极具隐蔽性。

每年,这里生产的枪支、弹药、炸药等军事物资,足以为多个团级单位提供必需的装备。

对日军来说,摧毁黄崖洞兵工厂,就意味着切断八路军的兵员补给与武器装备,削弱其持续作战的能力。

自百团大战以来,八路军通过游击战术频繁打击日军的补给线和交通线,使得日军的兵员调动和后勤补给变得异常困难。

尤其是在1941年,日军的战略重心已经开始转向更为集中的“扫荡”行动,他们试图通过一系列大规模的军事打击,摧毁中国抗战的“心脏”。

黄崖洞兵工厂的存在,使得八路军能够继续补给和武装其游击部队,极大地增强了他们的抵抗能力。

日军此时决心以“扫荡”为手段,彻底摧毁这一据点,以达到打破敌军后勤补给、瓦解敌人战争潜力的目的。

为了完成这一任务,日军动用了大量兵力和现代化装备,进行了一次精心策划的“扫荡”行动。

这次进攻由日军第36师团和混成第4旅团组成,共集结了3000多人的精锐部队,并配备了重型火炮和飞机,为其地面部队提供空中支援。

日军高层相信,通过这种“集群式”进攻,可以在短时间内突破八路军的防线,摧毁黄崖洞兵工厂,消灭在其中坚守的八路军部队。

黄崖洞的天然防御当日军进攻黄崖洞的消息传来时,八路军早已为可能的进攻做好了充分的准备。

早在黄崖洞兵工厂建立之初,八路军就认识到这片地区的特殊地理环境,可能成为日军打击的目标。

为了确保兵工厂的安全,八路军不仅在生产设施上投入了大量的精力,还在周围修建了大量的防御工事。

这些工事包括地雷阵、火力点、明堡暗哨等,形成了一个坚固的防线。

甚至连黄崖洞的周围道路,也被精心设计和布置了陷阱与障碍物,确保敌人在接近时能够遭遇最大的打击。

这里的每一条防线、每一处火力点、每一颗地雷,都是战士们用汗水和智慧建立起来的。

从工事的构筑到战术的设计,八路军指挥官们都亲力亲为。

黄崖洞的防线不仅仅依赖于地形的天然优势,更多的是靠八路军战士们的精心布置和严格训练。

为了确保防线不被轻易突破,八路军进行了多次的演练,从而让每一名战士都能够清楚自己的任务。

其中,最为关键的防御手段便是地雷阵的布置。

在当时,地雷是一种极为有效的防御武器,能够在敌人进攻的初期阶段就造成极大的混乱。

八路军在山路的要道上布置了层层地雷,每一颗地雷都经过了精确的布置,确保了日军在进攻时无路可走。

更为巧妙的是,八路军利用地形的复杂性,将地雷阵和火力点配合使用。

当日军不慎进入雷区时,他们不仅要面临地雷的爆炸,还要受到来自周围火力点的猛烈射击。

此外,八路军还在黄崖洞周围设置了众多的暗哨和观察点,确保能够及时发现日军的动向。

这些哨兵都是经过严格挑选和训练的战士,他们隐蔽在山林中,几乎与周围环境融为一体。

通过这些哨兵的侦察和报告,八路军得以掌握日军的进攻动态,并及时调整防御部署。

值得一提的是,八路军指挥官左权在这片山区的防守工作中发挥了至关重要的作用。

左权不仅亲自到黄崖洞多次视察,还在每一次的部署中都极其细致。

他亲自为各个防区制定战略战术,并确保每一名战士都了解自己的任务和责任。

每当黄崖洞兵工厂周围的防线出现任何漏洞,左权都会亲自带领部队进行修复,确保防线万无一失。

随着日军的步步逼近,黄崖洞的防线愈加严密。

八路军坚信,凭借这一切准备,他们完全能够捍卫这座兵工厂,捍卫抗战的胜利希望。

1941年11月10日,经过数日的行军,日军的精锐部队已经逼近了黄崖洞,准备发动一次全面的进攻。

日军动用了11门重型火炮,从远距离对黄崖洞的防线进行了猛烈轰击。

炮弹在山林间飞掠,巨大的爆炸声震耳欲聋,山石被炸飞,泥土飞溅,炮火在空气中划出一道道火光,炸响了整片山林。

八路军战士们并没有因为火炮的威力而退缩。

早在战斗前,八路军就已经修筑了坚固的防御工事,这些工事和坑道深入地下,给予了战士们足够的保护。

炮火过后,日军步兵开始了对南口阵地的进攻。

日军的步兵如潮水般涌向山坡,带着震天的喊声和无情的步伐,试图突破八路军的防线。

他们很快发现,这条通往黄崖洞的唯一道路被八路军巧妙地设置了地雷阵。

随着第一波步兵的推进,轰鸣的爆炸声再次响起,几名日军士兵被瞬间炸飞,血肉模糊,地面上满是碎片和残肢。

面对这突如其来的打击,日军步兵顿时陷入了混乱。

为了排除地雷,日军开始调整战术,调集了更多的兵力,希望通过强行突破来扭转局面。

面对日军的步兵,八路军依托山林的隐蔽性和防御工事,展开了顽强的反击。

每一处火力点都精准打击,尤其是山坡上设置的机枪阵地,几乎能将整个进攻通道笼罩在火力范围之内。

日军的步兵在这片密集的火力网中推进得异常艰难。

每当日军尝试接近防线时,八路军的机枪、步枪和迫击炮就会毫不留情地发起进攻。

为了充分发挥地形的优势,八路军战士们并没有一味地与日军正面硬拼,而是巧妙地利用地形进行游击式的反击。

当日军的步兵试图突破黄崖洞的防线时,八路军战士们便从四面八方涌出,采用小股部队的形式进行扰乱与打击。

日军的进攻队形屡屡被打乱,步兵们在这片山林中如同被困的猎物,难以寻找到有效的进攻路线。

就在日军准备再次集中兵力进行进攻时,八路军利用黄崖洞的天然地理优势和周围的火力点,成功地反击了敌人的部分进攻部队。

尤其是在山腰的吊桥附近,日军企图通过攀岩绕过吊桥进入黄崖洞,却被提前埋伏在此的八路军战士严密封锁。

当日军的部队一个接一个攀爬到峭壁上时,八路军迅速发起反击,将其一一击退。

最终,日军彻底放弃了攻占黄崖洞兵工厂的计划,带着数百名伤亡士兵悻悻而去。

这场战斗虽然未能完全摧毁黄崖洞兵工厂,但八路军却以极小的代价,成功保卫了这一战略要地。

通过这场战斗,八路军向世界展示了他们的战斗力和战术水平,也让日军认识到,八路军的顽强抵抗和战斗精神,是他们无法轻易征服的力量。

【免责声明】:文章描述过程、图片都来源于网络,为提高可读性,细节可能存在润色,文中部分观点仅为个人看法,请理性阅读!如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!