1947年初夏的山东,"王牌对王牌"。

国民党的御林军74师,清一色美式装备,从将官到士兵都透着股傲气;

而对面华东野战军的战士们,脚上是磨破的布鞋,手里攥着"万国牌"步枪,眼里却燃烧着必胜的信念。

双方一触即发,硝烟弥漫,血肉横飞,这场战斗到底有多惨烈?

兵家必争1947年初,华东野战军面临着前所未有的压力。

蒋介石在战场上的指挥调度愈发果断,他决定将自己的军事力量集中在山东,意图一举摧毁解放军在华东的立足点。

蒋介石将“国民党五大王牌”之一的整编第74师调至山东,意图通过这支精锐部队对华东野战军发起压制性的进攻。

与此同时,他还部署了其他几支重要的国民党部队,企图形成一个合围之势,以便将华东野战军彻底消灭。

在这种前所未有的压力下,华东野战军的处境变得极为严峻。

虽然此前解放军在华东取得了一些胜利,但这些胜利并未能够从根本上改变局面。

国民党调集了约45万兵力,其中大部分是美械装备的部队,作战能力强大。

这些装备远胜华东野战军的武器,而华东野战军的兵力也仅为27万,相比之下几乎只有国民党军队的一半。

兵力和装备上的巨大差距,让华东野战军的指挥官们感到前所未有的压力。

国民党的整编74师和其他几个部队,在汤恩伯的指挥下,心急火燎地向孟良崮进发。

原本计划中的步步为营、稳扎稳打的战略被打乱了,敌人的部队不断推进,却出现了严重的协调问题。

特别是敌军的第7军和第48师,作为远道而来的桂系部队,缺乏与主力的有效联动,他们急于求成,过于自信,甚至在没有得到汤恩伯明确指示的情况下,就提前迈出了关键的一步。

这种突如其来的急进,带来了巨大的破绽——整编74师的左翼和右翼,都暴露在了华东野战军的眼皮底下。

粟裕深知,这正是华东野战军反击的机会。

敌人的冒进让解放军的指挥员们看到了“攻心”的契机,粟裕通过侦察兵的反馈,确认了敌军左翼的薄弱环节。

敌军并没有意识到这个巨大的漏洞,他们沉浸在即将包围解放军的胜利喜悦中,对华东野战军的战略机动性严重低估。

此时的解放军,依旧保持着较强的灵活性和应变能力,迅速调整部署,准备迎接决定性的胜利。

粟裕的判断是极其果敢的,他决定放弃原本的围歼敌军右翼部队的计划,而将主力集中攻击敌军最薄弱的部分——整编74师。

将敌人的主力一举击溃,不仅能削弱敌人最强的部队,也能够实现对整个战局的反转。

依靠多年战场上的经验,他准确地判断出敌军过于自信和盲目的冒进将为解放军提供突破口。

胜负往往决定于一线之间,而这一刻,正是华东野战军最宝贵的时机。

战役即将打响,华东野战军开始调动兵力,在极短的时间内完成了对敌军右翼薄弱环节的突破。

解放军的部队迅速从各个方向包围敌人,使得整编74师陷入了前所未有的困境。

与此同时,粟裕依旧保持着冷静,他并未急于发起进攻,而是谨慎等待着敌人继续深入自己的陷阱。

战争中的任何一分疏忽,都可能导致战局的反转,粟裕的冷静和精密部署,使得解放军完全掌控了主动权。

整编74师的指挥官张灵甫,并未意识到形势的变化。

刚开始,张灵甫对于华东野战军的反击并不以为意,他认为解放军经过几次撤退后已经丧失了战斗力。

但他很快就意识到,形势变得复杂而危险,解放军的反击迅猛且致命,然而此时,已经为时太晚。

张灵甫一度试图通过坚守阵地,拖延时间来等待援兵的到来,但他忽视了华东野战军对时间的掌控以及其快速反应的能力。

在孟良崮的山间,随着战斗的愈加激烈,解放军的包围圈逐渐收紧。

敌人原本的优势地位迅速被反转,整编74师的主力部队逐渐被解放军的火力压制,士气也开始急剧下滑。

张灵甫曾多次试图带领部队进行突围,但华东野战军的各路部队已将他牢牢困住。

解放军的迅猛进攻让敌人完全陷入了被动,整编74师的指挥系统开始崩溃,人员伤亡不断增加。

战场血肉横飞

战场血肉横飞孟良崮的战斗进入白热化阶段,战场上硝烟弥漫,弹痕遍布每一寸土地。

解放军和国民党整编第74师的部队,双方的每一寸阵地都在经过数次反复的攻防。

当解放军开始对整编74师展开围歼时,战斗的残酷性显露无疑。

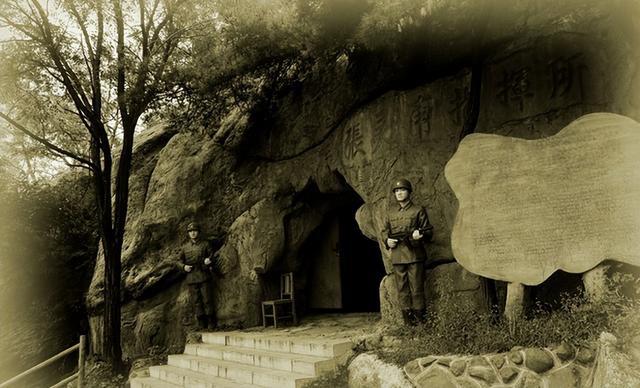

敌人利用孟良崮山区的复杂地形和自然障碍,设置了一道又一道的防线。

原本崎岖的山地,已经成为国民党阵地的天然屏障,纵深的山沟与陡峭的岩壁,使得攻势的推进异常艰难。

每一块岩石、每一片树林,都成了战士们的掩体,激烈的火力交换几乎覆盖了整个山脉。

随着进攻的深入,解放军遭遇到了严峻的挑战。

整编74师尽管处于包围中,但他们依然依靠着强大的火力进行抵抗。

尤其是在炮火方面,敌军部署了重型火炮和迫击炮,形成了强大的火力网。

每当解放军试图冲破敌人的防线时,几乎每一次解放军的冲锋都伴随着巨大的伤亡,爆炸声、枪声交织在一起,空气中弥漫着浓烈的硝烟味和血腥气。

为了突破敌人的防线,解放军开始采取更为灵活的战术。

他们不再单纯依赖正面进攻,而是充分发挥了山地作战的优势,绕过敌人的强大阵地,通过小股部队的灵活穿插和包围,逐步削弱敌军的力量。

每一场攻防交锋,双方的阵地几乎都要经历无数次的易主。解放军与敌军展开了惨烈的肉搏战。

战士们在山林中穿梭,跳进石缝,攀上陡峭的岩壁,用手榴弹和刺刀突破敌军的防线。

尽管血流成河,解放军士兵仍旧毫不退缩。

解放军不断压缩敌人的生存空间,将整编74师的部队逼到了死角。

敌人无法逃脱,也无法援救,最后他们的队伍被彻底孤立。

就在整编74师的残部即将被彻底歼灭之际,张灵甫做出了最后的决定。

他命令部队进行突围,但这一切都已晚了。

解放军的围困已经将敌人锁死,张灵甫与他的部队陷入了绝境。

解放军的进攻并没有给敌军任何喘息的机会,敌人的反抗渐渐无力,每一次冲锋都几乎没有回报。

最终,整编74师的主力部队彻底被解放军击溃,张灵甫在绝望中选择了自尽,结束了这场残酷的战斗。

枪声停息的那一刻,整座山岗静得可怕。

解放军战士们的欢呼声很快就被眼前的景象所淹没——山坡上密密麻麻躺着战友和敌人的尸体,鲜血渗进石头缝里,把整座山染成了暗红色。

那些昨天还一起啃窝头的战友,如今就静静地躺在那里,再也不会醒来。

村里的老人回忆说,仗打完后的头两年,老百姓都不敢上山砍柴。"不是怕死人,"老人抽着旱烟说,"是漫山遍野的血腥味太重,连野狗都不敢上去。"

那些永远留在孟良崮的年轻生命,大多没留下姓名,只有漫山遍野的杜鹃花,年复一年地开着,红得刺眼。

【免责声明】:文章描述过程、图片都来源于网络,为提高可读性,细节可能存在润色,文中部分观点仅为个人看法,请理性阅读!如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!