北岳狼牙气势宏,边疆战火映长空。

捐躯卫土成大节,断后挥戈显奇功。

昔日农家淳朴子,今朝八路显豪雄。

五人同战三烈士,史册长留壮烈风。

狼牙山五壮士的英勇事迹在中国广为传颂,深入人心,几乎达到了家喻户晓、人尽皆知的地步。

然而,这之中与道士又有怎样的关联呢?

至于幸存的宋学义,他后来的生活又是如何度过的呢?

在1941年,随着侵华日军对抗日根据地特别是华北抗日根据地的加强“扫荡”和“蚕食”,以及大搞“治安强化运动”,抗日根据地的形势变得异常严峻。

此时,日军华北方面军司令官冈村宁次正紧张地布置着一场史无前例的秋季大“扫荡”。

他麾下的7万余日伪军如狼似虎,准备对晋察冀边区发起猛烈的攻击。

晋察冀军区对于这场来势汹汹的敌人早有准备。

于是,在“扫荡”开始前,军区一分区就已经改造了狼牙山驻地的地形工事,使防御更加坚固。

同时,为了更加高效地应对战斗,军区还精简了机构,确保指挥系统的高效运转。

8月19日,晋察冀军区第一军分区收到了一份重要的反“扫荡”作战方针和战术指示。

然而,就在他们准备迎接这场战斗的时候,日军已经在8月23日发起了进攻。

一时间,易县周边的大小战斗持续不断,炮火连天、硝烟弥漫。

在巍峨的太行山脉中,狼牙山以其独特的西南至东北走向屹立不倒,宛如一道天然的屏障守护着河北易县的西南方向。

这座山由5坨36峰组成,其中包括了著名的棋盘陀和莲花峰,它们共同构成了狼牙山壮丽的风景线。

然而,在这片秀美的山水之间,却隐藏着一场生与死的较量。

当时,我军数千官兵和数万群众在狼牙山藏身,躲避着日军疯狂的“扫荡”。

日军在狼牙山的进出口布置了重兵,企图从北管头出发,沿东西水村一路推进,将这座天然屏障一举摧毁。

到了23日中午,日伪军已经如同潮水般集聚在山下,他们咆哮着、呐喊着,试图用声势来恐吓山上的军民。

然而,留在狼牙山的部队人数并不多,但他们面对的却是数倍于己的敌人。

更为严峻的是,这里还有易县、定兴、徐水、满城4个县的党政机关、游击队和群众三四万人。

他们中既有身经百战的战士,也有手无寸铁的百姓,但此刻他们都成为了日军“扫荡”的目标。在狼牙山那岌岌可危的形势中,战士们并未被眼前的困境所吓倒,他们坚韧不拔,与敌人展开了生死搏斗。

然而,在这场战斗中,不仅有英勇的战士们,还有来自民间的力量,甚至是那些平日里潜心修炼的道士也毅然投身其中。

李圆忠道长就是其中的佼佼者。

在卢沟桥事变前夕,他预感到战争的阴云即将笼罩这片土地,于是毅然决定把大批经书藏于密洞之中,并遣送弟子下山躲避。

1937年卢沟桥事变爆发,抗战的烽火迅速蔓延至全国。

作为晋察冀军区第一军分区所在地的易县,也成为了日军大扫荡的重点目标。

八路军为了避开敌人的锋芒,同时确保4万余名干部和群众能够顺利突出重围,一分区杨成武司令员采用了“围魏救赵”的战术。

在这场战斗中,李圆忠道长和他的弟子们发挥了重要作用。

他们利用山上的道庙和山洞为八路军藏被服、藏粮食,并掩护伤病员,直接参与了这场民族的解放斗争。

李圆忠道长对狼牙山的地形了如指掌,他熟悉山上的每一条小道、山涧、悬崖峡谷和山洞。

这些地形优势被他巧妙利用,为八路军提供了宝贵的掩护和支援。

25日清晨,随着第一缕阳光洒向狼牙山,500多名日伪军发起了猛烈的攻击。

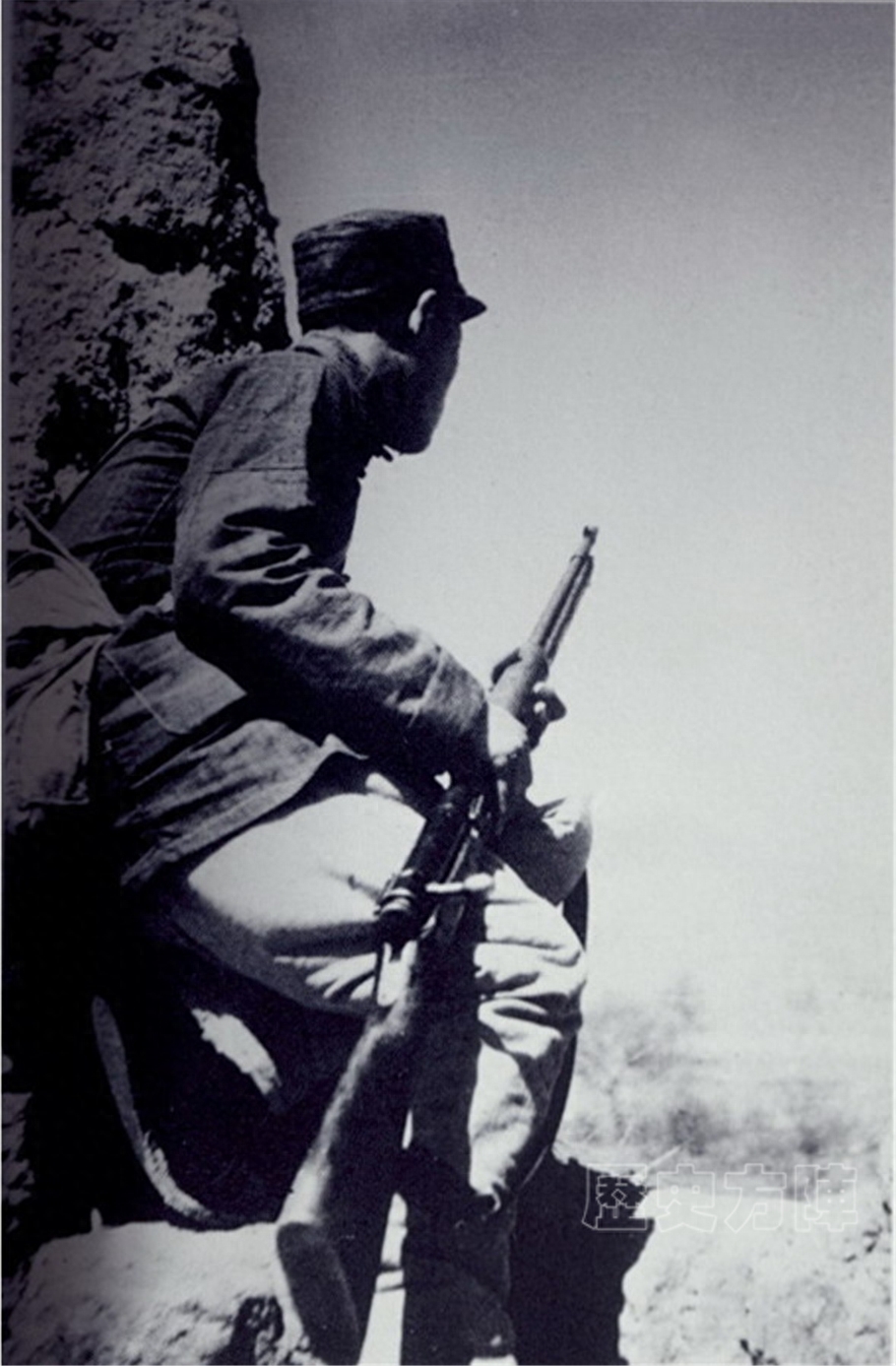

面对敌军的猛攻,马宝玉等5名战士迅速分成两组,他们机智地阻击着企图在棋盘陀汇合的敌人。

然而,机枪连的子弹有限,在子弹打尽后,机枪手不得不撤退。

为了拖延日军,六班战士利用地形,将敌人引向山上。

日军开始采取扫射和炮轰的方式,小股试探,轮番冲击。但六班战士们扼守着棋盘陀的要道,英勇战斗,坚守阵地。

他们凭借着顽强的意志和出色的战斗技巧,成功打退了日军的4次猛烈冲锋,并杀伤敌人50余名。

直到中午时分,日军依然未能爬上棋盘陀。

然而,棋盘陀的两条路摆在了战士们面前:一条路通往主力转移的方向,而另一条则是通往棋盘陀顶峰的绝路。

为了掩护主力部队的安全转移,不暴露转移路线,这5名战士毅然选择了撤向棋盘陀顶峰。

六班战士将敌人引向顶峰的绝路,但同时也使自己陷入了困境。

在狼牙山的棋盘陀峰顶,三面悬崖陡峭,无障可凭,无路可退。

五壮士在班长马宝玉的带领下,面对数百名日伪军,坚守阵地,与敌人激战了整整5个小时。

他们的弹药逐渐耗尽,但斗志却丝毫未减。在弹药用尽之后,他们便拾起地上的石头和石块,用尽全力向敌人砸去。

在最后的危急关头,五名勇士展现了宁死不屈的坚定信念。

他们将自己所带的枪支一一毁坏,以免落入敌人之手,然后,在一声悲壮的呼喊中,他们纵身跳下了悬崖。

李圆忠道长在得知这一消息后,大惊失色,他深知这些勇士的英勇和牺牲。

他毫不犹豫地前往小石林一带探查,希望能找到生还者。经过艰难的搜寻,他发现了被山腰树枝挂住的葛振林和宋学义。

他们幸运地没有受到致命伤,但已经筋疲力尽,奄奄一息。

李圆忠道长迅速组织人员,将葛振林和宋学义送往医院抢救。

在医院里,他们得到了精心地治疗和照顾,最终康复出院。而班长马宝玉、战士胡德林、胡福才则壮烈牺牲,他们用生命谱写了一曲悲壮的赞歌。

狼牙山五壮士的英勇事迹传遍了整个抗日根据地,他们的事迹激励着无数的抗日军民。

而李圆忠道长的及时救援和无私奉献,也让人们看到了中华民族团结一心、共同抗击外敌的决心和力量。

在岁月的长河中,张贺兆老人,曾经的河南省沁阳县县委书记,依旧怀揣着一段难以忘怀的往事。

那是1951年的一个阳光明媚的午后,他坐在办公室里,手中翻阅着一份泛黄的报纸,上面记载着狼牙山五壮士的英勇事迹。

张贺兆对这些英雄的事迹早有耳闻,但令他震惊的是,其中一位幸存的壮士宋学义,竟然来自他熟悉的沁阳县!

“狼牙山五壮士啊,他们的事迹在我们这一带可是家喻户晓。”张贺兆喃喃自语,眼中闪烁着敬佩的光芒。

但转念一想,如果是沁阳的英雄,为何县里的老人们从未提及过呢?

他找来几位资历较老的同志,围坐在会议室里,然而,在座的同志们依旧表示没有听说过这个名字。

他继续埋头于浩如烟海的档案资料中,希望能找到关于宋学义的更多信息。

终于,在一个阳光明媚的午后,他在一份残废军人复员名单中看到了“宋学义”这三个字,他的心猛地跳动起来。

然而,喜悦之情并未持续太久,张贺兆的眉头又紧锁起来。

因为这份名单上只简单地记录了“宋学义”的姓名、年龄、籍贯、入退伍时间和残废等级等信息,关于狼牙山战斗的字眼却未曾提及。

这不禁让张贺兆心生疑惑,难道这个生活在沁阳县北孔村的“宋学义”与狼牙山五壮士之一的宋学义只是同名同姓?

但张贺兆并未因此放弃,他深知这或许是寻找英雄的关键线索。

于是,他毫不犹豫地踏上了前往北孔村的征程。

从县政府出发,他沿着一条弯曲的小路,穿过一片白茫茫的盐碱地,向着县城西北十里外的北孔村走去。

张贺兆走进那间简陋的街屋,一股岁月沉淀的沧桑感扑面而来。

墙壁上的白灰几乎完全剥落,一道道雨痕从房檐垂到墙脚,仿佛是岁月的泪痕。室内陈设简单至极,正中央是一张三条腿的八仙桌,桌前摆放着两条矮长凳,给人一种古朴而朴实的感觉。

靠西墙根堆放着一小堆玉米穗儿,透露出农家的生活气息。

这一切都让张贺兆深刻感受到,这里的主人生活得十分艰苦朴素。

不一会儿,一位30多岁、满身泥巴的人走进了屋内。

他个头不高,但身体敦实,给人一种稳重可靠的感觉。

他的光头显得特别醒目,上身穿着一件旧棉袄,下身却只穿着单裤子,脚上穿着一双露出脚趾头的鞋子。

看着眼前这一切,张贺兆心中不禁涌起一股难以名状的情感。

他怎么也无法将眼前的这位普通人与他想象中的、叱咤风云的狼牙山壮士的伟大形象联系起来。

然而,就在这时,一旁的梁新民却清清楚楚地介绍道:“这位就是宋学义同志。”

他心中充满了敬意和钦佩,同时也为自己之前的猜测和疑虑感到有些惭愧。

张贺兆望着眼前的宋学义,心中充满了敬意,他温和地问道:“老宋,能否与我们分享一段你参加过的最辉煌的战斗故事?让我们这些后辈也听听英雄的传奇。”

宋学义缓缓地讲述起当年的战斗经过。

他们听得心潮澎湃,忍不住插话问道:“学义同志,在跳崖的那一刻,你心中想的是什么?”

宋学义不假思索地回答:“其实没多想啥,打仗打红了眼,看到那些杀人的鬼子,就恨不得一口吃掉他们!可惜,当时子弹都打光了,但宁死也不能投降!”

他的话语虽然朴素,但情感真挚,让现场的人为之动容。

张贺兆和陈由让对视一眼,郑重地说:“我们此行正是为了查访你而来,终于找到了你,这真是沁阳人民的光荣!”

立冬将至,张贺兆又关切地问道:“你为国家立下了这么大的功劳,返乡五年,家中仍有困难,为何不曾向组织上申请照顾?”

宋学义显得有些不好意思,他挠了挠头说:“我这点困难不算什么。再说了,我哪有什么功劳?那都是全体反‘扫荡’英烈们的功劳呀!”

他们这才知道,作为英雄,宋学义返乡五年来,不仅从未居功自傲向国家要救济,还时常将自己的残废金拿出一部分,用来救济村里的贫苦农民。

抗美援朝开始后,他更是带头捐出了七斗粮食给国家。

张贺兆和陈由让心中充满了敬意,他们知道,眼前的这位老人,不仅是一位英勇的战士,更是一位心怀大爱的英雄。

在狼牙山的巍峨之巅,五壮士的英勇壮举将永远镌刻在人们心中。

他们面对绝境,宁死不屈,选择毁坏枪支,纵身跳下悬崖,用生命诠释了什么是坚定的信仰和无私的奉献。

而李圆忠道长,这位深谙民族大义的道士,用他的智慧和勇气,为勇士们提供了宝贵的帮助,成为这段悲壮历史中不可或缺的一部分。

他们的事迹告诉我们,真正的英雄不仅在于战场上的英勇,更在于生活中的坚守和奉献。

让我们铭记这些英勇的战士和无私的道士,传承他们的精神,为民族的繁荣和国家的富强贡献自己的力量。

来自:档案天地. 2022(06)《我找到了“失踪”多年的狼牙山五壮士之一宋学义》

中共中央党史研究室第一研究部《狼牙山五壮士——一个抗日英雄群体》

中国道教. 2001(05)《爱国爱教的楷模——记河北易县狼牙山老君堂住持李圆忠道长》

中国道教. 2006(01)《国家兴亡 匹夫有责——记河北易县狼牙山道观石海中、李圆忠道长》