1937年1月14日,陈清泉在印尼的马吉朗市呱呱坠地,他来自一个华侨家庭,老家在福建漳州。

陈清泉的老爸陈盛昌对娃的教育特别上心,孩子才6岁,就给他送进了马吉朗市的荷华小学。在学校,陈清泉主要学荷兰语,但老爸不满足于这个,还专门给他找了英语老师辅导。再加上家里平时说的闽南语和印尼话,陈清泉小时候就是在这种多种文化的环境里慢慢长大的,过得很充实。

那时候,印度尼西亚正闹着要摆脱日本和荷兰殖民统治的独立大战,局势乱得很,好多华侨心里都七上八下的。小陈清泉看在眼里,心里头明白,有个强大的祖国是多么重要。打那以后,他就琢磨着得回国上学,多学点本事。

1953年,当时只有16岁的陈清泉,心里揣着对家乡的热爱,回到了祖国。他成功考进了北京矿业学院机电专业,也就是现在的中国矿业大学,并且有幸成为了汤德全教授的弟子。汤教授是中国工程院的资深院士,也是矿山机电领域的顶尖专家。完成学业后,陈清泉选择留在学校当助教,主要负责教电机学。后来,他还得到了一个宝贵的机会,被推荐到清华大学读在职研究生。

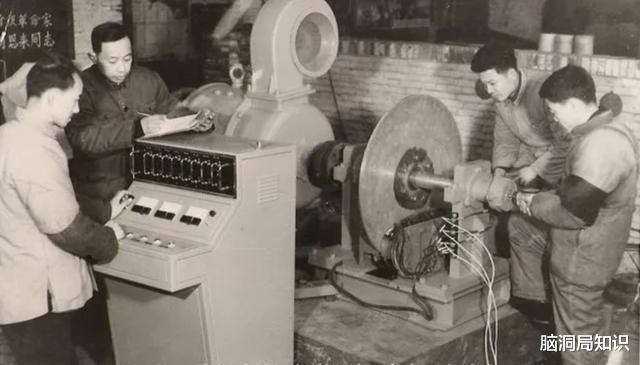

1971年那会儿,陈清泉被调到了上海先锋电机厂工作。在厂里待了6年,他一路从技术员干到了设计组组长。这期间,他不仅完成了煤炭工业部给的任务,成功研发出了低频发电机组系列产品,还自己动手搞出了咱们国家早期的直线电机。

他和上海的技术人员与工人们联手,一起研发出了咱们国家头几批各式各样的直线电机。这里面有给鱼雷发射用的直线电机加速器,还有自动绘图仪上需要的步进直线电机等等。

港漂一族:在爱国与亲情间找到平衡对于港漂来说,他们身处异乡,却心系祖国。如何在爱国情感和亲情之间找到一个合适的平衡点,是他们常常思考的问题。港漂们身处香港这个国际化大都市,面对着多元文化的冲击。他们内心深处,始终保持着对祖国的热爱和认同。这种爱国情感,不仅体现在他们对国家大事的上,更体现在他们日常生活中的点滴细节里。然而,港漂们也有自己的家庭,有自己的亲人。亲情是他们无法割舍的一部分。他们希望能够陪伴在家人身边,享受家庭的温暖和欢乐。这种亲情需求,让他们在面对爱国情感时,不得不做出一些权衡和取舍。在爱国与亲情之间,港漂们逐渐找到了一个平衡点。他们通过各种方式,既表达了自己的爱国情感,又满足了亲情的需求。比如,他们会参加各种爱国活动,用实际行动支持祖国;同时,他们也会利用假期时间回家探望亲人,与家人共度美好时光。总之,港漂一族在爱国与亲情之间找到了一个合适的平衡点。他们用自己的方式,表达了对祖国的热爱和对家人的关爱。这种平衡,让他们在香港这个国际化大都市中,既能保持自己的身份认同,又能享受家庭的温暖和快乐。

当陈清泉全身心投入到祖国的建设热潮中时,远在他乡的老父母特别想念儿子。他们年纪已经很大了,多次催着陈清泉回印度尼西亚接手家里的生意。一边是干得热火朝天的科研工作,另一边是难以放下的亲情,有着自己梦想和追求的陈清泉,经过多次考虑,最后找了个既能爱国又能顾全亲情的地方——香港。

1976年,陈清泉搬到了香港。那时候,内地的文凭香港英政府不承认。好在有同学帮忙介绍,陈清泉这才进了香港电灯公司。他虽然学问挺高,没多久就凭本事当上了工程师,但心里明白,想在香港的学术界站稳脚跟,还是得有个当地承认的学历才行。

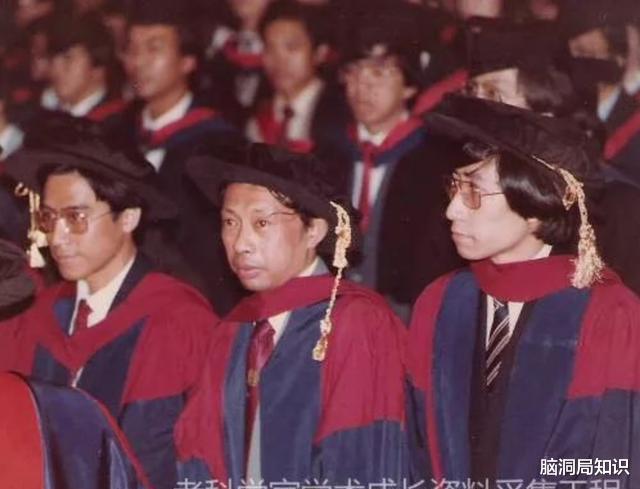

后来,陈清泉一边忙着参加理工学院讲师的招聘考试,一边还在香港大学读博深造。到了1982年,陈清泉博士学业有成,就在香港大学电机电子工程学系当起了老师。

陈清泉到香港大学教书没多久,就开始钻研电动汽车了。他小时候,因为老爸是做汽车买卖的,所以他很早就见到了各式各样的汽车。每当看到汽车排气管冒黑烟,他就琢磨:“要是汽车不用汽油也能满街跑,那该多好啊!”

1958年,他在北京矿业学院当老师那会儿,也搞过电动机车的研究。但那时候研究的,是那种在矿井轨道上跑的机车。现在嘛,他想研究的电动汽车,可是要在公路上行驶的。

选好研究路子后,陈清泉经过一堆调查,索性提议用感应电机和永磁电机来顶替原先电动汽车常用的直流电机,当它们的动力源。

他领头搞出了9种不一样的电动车和电动单车,还老跑到国外跟人家交流,想让电动车发展得更快。到了1990年,香港大学庆祝80岁大寿时,陈清泉搞出来的最新款电动车HKU2001一露面,立马就火了,全世界都盯着呢。

这款HKU2001电动车,装备了稳定的电控系统,用了高性能电池加上聪明的电池能量管理方案,能爬上十八度的坡,充满一次电能跑一百六十公里远。

陈清泉提出的搞电动汽车研究的核心理念和总方针,就是把汽车、电机、电力驱动、电力电子这些技术和现代控制理论融合到一起,给现代电动车学科搭了个好架子。他也因此拿了不少国际上的科技大奖。他还是世界电动车协会的创始人,轮流当主席,大家都叫他“电动车三贤士”里的一位。

他为中国电动车行业的未来规划了道路,讲道:“中国电动车的进步得跟智能电网的发展紧密挂钩,还得用上远程智能信息管理,跟上智慧城市建设的步伐。得从大城市开始,慢慢延伸到城市之间,再到小城镇,一步步按‘点-线-面’的方式来推进。”

他最近在研究怎么把能源网、交通网、信息网、人文网,还有能源流、信息流、物资流、价值流这四个网和四个流给结合起来。通过研究,他发现了能源、信息和人的行为之间是怎么相互影响的。他有个新想法,就是把人文、信息和物理这三个世界给紧密地融合到一起,这样一来,就能产生智能了。到了2020年12月,他带头发布了一个叫“四网四流融合产业发展白皮书”的东西,这个白皮书把能源革命、汽车革命和信息革命都给联系到了一起,目的就是要让经济效益和环保效益都更上一层楼。

搭建桥梁:让内地学术与国际接轨为了促进内地学术的发展,我们需要积极搭建一座桥梁,使其能够更好地与国外的学术圈接轨。这意味着我们要推动内地的学术研究、学术交流以及学术合作,向国际化的方向迈进。通过这座桥梁,内地的学者们可以更方便地获取到国外的先进学术资源和研究成果,从而拓宽他们的研究视野,提升研究水平。同时,这也为内地的学术成果走向世界提供了更多的机会和平台。在搭建这座桥梁的过程中,我们需要加强与国际学术机构的合作与交流,共同举办学术会议、研讨会等活动,促进学术思想的碰撞与融合。此外,还可以鼓励内地的学者到国外进行访学、深造,以及邀请国外的专家学者来内地进行交流与合作,进一步推动学术的国际化进程。总之,搭建这座桥梁是推动内地学术与国际接轨的重要举措,它将为内地的学术发展注入新的活力和动力。

陈清泉致力于消除内地和香港之间的界限隔阂。他觉得,香港和内地在思考方法和经济发展上能互相取长补短。为了推动电动车的研发,他多次安排学生前往清华大学进修,还请来了国家级电机领域的专家、原来的上海大学自动化系头头、全国人大代表江建中教授,到香港大学一起研发了专门用在电动车上的新型永磁电机以及它的控制技术。

陈清泉为了加深内地和香港之间的联系,一直都在忙活着,他的身影出现在了祖国的很多地方。就算这几年新冠疫情闹得凶,他也没停下脚步,而是改用线上视频这些方法,继续促进咱们国内科技界跟外面的交流与合作。

陈清泉为了激励咱们国家的年轻学者在科技领域下功夫钻研,他在合肥工业大学、华南理工大学这些大学里面,专门搞了个以自己名字命名的奖学金,就叫陈清泉教授奖学金。

在跟这些大学打交道合作时,陈清泉总是第一时间把国际上最新的科技动态带到大陆,让这些高校的学术研究能跟上国际顶尖水平。香港回到祖国怀抱后,陈清泉也没闲着,他主动跟一汽集团、长安汽车这些大企业搞起了深度合作。

我压根儿没想过,习主席会这么快就给出重要指示,鼓励香港的科技人员加入到国家的发展中,还吩咐中央去处理好国家科研经费怎么用到香港这些事儿。陈清泉特别激动,他说,以前阻碍两地科研合作的那些障碍,现在总算给清除了,粤港澳大湾区的科技创新发展,算是又往前迈了一大步。

陈清泉觉得:“香港回归这事儿,已经让‘一国两制’这个概念深深站稳脚跟了。时间越久,它还会越长越壮,到时候结的果子肯定更甜。”现在,他都八十多岁了,还是跟以前一样珍惜时间,天天在工程科技的最前线忙活,不停给国家科技发展和人才培养想办法、出主意。