1641年2月27日,李自成带领军队攻下了洛阳,处决了福王朱常洵,并将其尸体煮成肉汤,与士兵们一同食用。这一事件标志着李自成在明末农民战争中的重要胜利。然而,尽管张献忠和李自成都是当时农民起义的领袖,他们却未能联手对抗清军。主要原因在于两人之间存在严重的权力斗争和利益冲突。李自成在攻占洛阳后,势力迅速扩大,而张献忠则在四川等地建立了自己的势力范围。两人都试图扩大自己的影响力,导致彼此之间缺乏信任,无法形成有效的合作。此外,他们的战略目标也不尽相同,李自成更倾向于直接推翻明朝,而张献忠则更注重在地方建立自己的统治。因此,尽管面临清军的威胁,两人始终未能达成一致,最终各自为战,未能形成合力对抗清军。

这两人曾经联手,但多数时候还是各干各的。

为什么会出现这种情况?

各支农民武装势力之间难以形成有效的联合,彼此之间更多是互相倾轧而非协作。这种内部争斗和利益冲突使得他们无法统一行动,反而常常因为彼此之间的猜忌和竞争而削弱了整体力量。缺乏信任和共同目标导致他们各自为政,最终影响了整体的战斗力和战略部署。

为什么?

农民揭竿而起的主要原因是为了追求自身的利益。他们组织起义,核心动力在于争取更好的生活条件和资源分配。这种集体行动的背后,是对现状的不满和对改善生活的渴望。农民们通过起义,试图打破现有的权力结构,为自己争取更多的利益和话语权。这种以利益为驱动的起义行为,反映了当时社会矛盾的激化和底层民众的诉求。

纵观历史,各朝各代的农民起义都呈现出相似的特征。

明朝末年,农民发动起义的主要原因是连年自然灾害,加上朝廷应对措施不足,导致大规模饥荒。

当民众陷入绝境,面临生死抉择时,与其坐以待毙,不如奋起反抗。即便最终难逃一死,至少也能争取更多生存的时间。这种绝地求生的本能,促使人们在极端困境中采取行动,以求延长生命,获得一线生机。

农民起义的根源在于生存压力,参与者大多为求自保,仅有少数人怀有借此改变命运的野心。

然而,农民起义军的领导者们,却有着截然不同的表现。

历史上有件挺有意思的事,农民起义的头头们,其实多数并不是种地的。

李自成早年曾在驿站任职,属于公职人员,类似于现在的政府雇员。在起义之前,他并非普通农民,而是甘州参将王国手下的一名军官,担任把总一职。由于王国长期克扣军饷,私吞军费,李自成愤而将其杀害,引发了一场兵变。

张献忠原本在官府任职,担任过捕快,相当于现在的刑警职务。因犯下命案被判死刑,后逢大赦得以免死,从此流落民间,成为无业游民。他并非出身农民阶层,而是典型的江湖中人,属于当时社会的边缘群体。

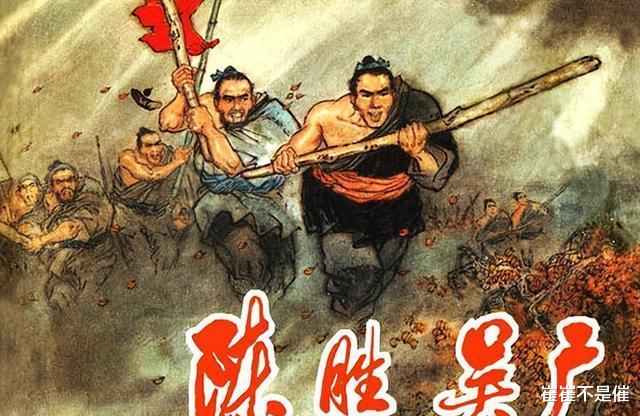

陈胜和吴广虽然被广泛认为是早期农民起义的领导者,但实际上他们的身份并非普通农民,而是担任屯长这一低级军官职位。

这些参与者并非从事农业,生活状况也未达到饥荒边缘,他们为何甘愿冒着生命危险发动起义?

这些人大都具备才干却难获机会,属于怀有抱负却难以施展的群体,常处于主流社会之外。他们往往有实力但缺乏上升通道,是社会中难以突破的底层精英。这类人群虽然有能力,却因种种限制无法崭露头角,长期处于社会边缘地带。他们是潜在的成功者,却因现实阻碍而无法实现抱负,属于被忽视的社会群体。

李自成、张献忠、陈胜、吴广这些人,个个都是人中龙凤,本事不小。但那个年代的社会结构太死板,世袭和等级这两座大山死死压在他们头上,让他们一辈子都翻不了身。这些有本事的人,就因为生在底层,再大的能耐也施展不开,始终被困在社会最下层,根本看不到出头之日。说白了,他们就是被当时的制度给坑了,空有一身本事却只能当个平头百姓。

天下动荡之时,往往也是能人志士崭露头角的绝佳契机。那些身怀绝技的人,谁愿意一辈子默默无闻?他们必定会抓住一切机会,哪怕付出再大代价,也要拼出一番天地。乱世之中,正是这些不甘平庸之辈施展才华的大好舞台。

农民起义的领导者往往怀有强烈的个人野心,他们发动抗争的动机主要源于对权力和财富的追求。这些领袖并非出于高尚的理想或为民请命,而是为了满足自身的私欲。他们的行动带有明显的功利色彩,将农民起义作为实现个人目标的工具。这种现实主义的动机驱使他们在动荡时期挺身而出,利用民众的不满情绪来谋求自身利益。

当农民起义取得初步胜利,获得一定权力或财富后,领导者之间往往会出现内斗。每个人都想瓜分胜利成果,扩大自己的势力,最终掌控全局。

纵观历史,农民起义的失败往往并非源于外部镇压,而是内部纷争所致。外部势力的打压只占少数,真正导致起义瓦解的,多是内部的激烈冲突与权力斗争。起义军内部的分裂与矛盾,常常成为其走向衰亡的主要原因。

在陈胜吴广领导的农民起义过程中,吴广的结局颇具戏剧性。他并非死于战场或敌人的刀剑之下,而是被自己的战友陈胜下令处决。这一事件的发生,揭示了起义军内部复杂的权力斗争和矛盾冲突。尽管两人曾并肩作战,共同反抗秦朝的暴政,但最终却因种种原因走向了对立面。吴广的死,不仅是个人的悲剧,也反映了起义军内部的不稳定因素,为后来起义的失败埋下了伏笔。这一历史事件提醒我们,在集体行动中,团结一致、消除内部分歧至关重要,否则即使有共同的目标,也可能因内部矛盾而功亏一篑。

陈胜起义的成功,吴广起到了关键作用。吴广待人宽厚,深得人心,正是他的这种人格魅力,才在起义时吸引了大批追随者共同参与。没有吴广的凝聚力和号召力,陈胜的起义行动很难取得如此广泛的响应和支持。

吴广对陈胜一直非常忠诚,但最终却被陈胜下令处死。

从当时的形势来看,这个决定确实令人费解。陈胜距离最终胜利还遥遥无期,而且他的军队刚刚遭遇了失利。在这种情况下,他为何要急于除掉自己的得力助手?这种做法显然不合常理。陈胜正处于事业发展的关键阶段,正需要团结一切力量,共同对抗强敌。然而,他却做出了这样的选择,实在让人难以理解。这一举动不仅削弱了自己的实力,还可能动摇军心,给整个起义事业带来不利影响。在当时的环境下,陈胜本应更加谨慎行事,妥善处理内部关系,而不是采取如此激进的手段。

这本质上还是一场明争暗斗的权力博弈。各方势力为了掌控主导权,都在不择手段地相互较量。说到底,这不过是为了争夺更多的利益和影响力,谁也不想在这场竞争中落于下风。大家都在绞尽脑汁,想方设法地扩大自己的势力范围,试图在这场角力中占据上风。这种你争我夺的局面,充分展现了权力斗争的残酷本质。

陈胜的军队在战场上节节败退,秦军主将章邯带着大部队压境。吴广觉得双方实力悬殊,硬拼不划算,主张固守。这本是明智的战术选择,但陈胜却起了疑心,认为吴广是想借机掌握兵权,图谋不轨。

陈胜对于其他事情或许还能容忍,但在权力争夺上绝不让步。他命令田臧除掉吴广,随后带领吴广的部队与章邯展开决战。然而,吴广的判断是正确的。在激烈的交战中,田臧的军队几乎被彻底击溃,他本人也死在章邯手中。最终,陈胜从登上王位到被杀,仅仅维持了六个月的时间。

从我们的角度看,吴广的死实在不公。假设他真有叛变或投敌的打算,怎么会坐等陈胜来取他性命?他大可直接带兵投靠秦军,或者远走高飞,何必留在原地等死。

陈胜认为,只要吴广有篡位的风险,就必须彻底清除,绝不留后患。

对于农民起义军而言,明王朝虽然是主要对手,但其他起义势力同样不可信任。即便推翻了明朝统治,各支农民军之间仍会展开激烈争斗,为夺取最高统治权而兵戎相见。他们深知,推翻旧王朝只是第一步,接下来还要面对更为残酷的内部权力角逐。这种你死我活的竞争关系,使得农民军之间始终保持着高度警惕,任何暂时的联盟都只是权宜之计。在争夺天下的过程中,昔日并肩作战的战友随时可能成为生死相搏的对手。

让我们来聊聊李自成和罗汝才这对绝佳组合。

罗汝才作为十三支农民起义军的核心领导人之一,麾下兵力达到十万余人。

罗汝才以机敏狡猾著称,在军事指挥和团队管理方面展现出卓越才能,因此被人们赋予“曹操”的绰号。

罗汝才早年先后效力于高迎祥和张献忠麾下,但后来决定投奔李自成阵营。

罗认为李自成具备成就大业的潜力,只有与他联手才能取得最终的胜利。

罗李两军默契配合,采取攻守交替的战术,让敌方军队疲于应对。他们灵活变换策略,时而主动出击,时而稳固防守,使得对手难以找到突破口。这种协同作战的方式,有效牵制了官兵的行动,使其陷入被动局面。两支部队的紧密协作,充分发挥了各自的优势,形成了强大的战斗力。通过这种攻防转换的战术运用,他们成功掌握了战场主动权,给敌人造成了巨大压力。这种战略部署不仅展现了指挥者的智慧,也体现了士兵们的高超执行力。整个作战过程中,罗李两军始终保持紧密联系,确保战术实施的连贯性和有效性。

李自成和罗汝才起初合作默契,交情深厚。每当攻下一座城池,战利品按照六四分成,李自成拿六成,罗汝才得四成。

在1634年的五六月,罗汝才和李自成的部队在陕西省兴安县附近不慎进入了车厢峡,这个地点位于今天的陕西安康县。在那里,他们遭遇了陈奇瑜的军队,并迅速被其包围。

两人假装投降,几乎赤身逃离,随后再度联手,最终取得巨大成功。

1642年,罗汝才和李自成率领二十万大军包围开封,双方激战二十多天未能攻下。随后,他们撤军转向河南襄城,成功攻破该城,并先后击败并杀死了陕西总督傅宗龙和汪乔年。

农民军一路高歌猛进,势如破竹,眼看着就要夺取天下了。

罗汝才和李自成的关系非常紧密,他们既是合作伙伴,也是共患难的兄弟。罗汝才这个人并不追求个人权力,他的理想是成为像徐达、常遇春那样辅佐朱元璋的得力助手。

最终的成效怎样?

李自成觉得罗汝才这人挺难对付,不仅脑子转得快,还颇有人望,是个潜在的危险人物。

罗汝才现在看似忠诚,但谁能保证他以后不会变心?更何况他手下还有一批死心塌地的追随者。为了稳妥起见,不如直接除掉他,以绝后患。

1643年春天的一个清晨,罗汝才正与宠妾在帐篷里熟睡,一队精兵突然冲了进来,把两人当场砍死。

这些士兵是李自成派遣的。

李自成随即广泛散布消息,声称罗汝才已在与明军的交战中阵亡。

罗汝才手下的将领们并非无能之辈,他们根本没想到明军会有胆子跨越一二百里的距离,直接闯入军营实施刺杀行动。消息传开后,整个部队顿时陷入混乱,士兵们议论纷纷,对突如其来的袭击感到震惊和愤怒。

李自成集结了超过二十万兵力,将罗汝才的军队团团围住,这一围困持续了整整一周。

罗汝才手下的将领杨承祖和王龙等人心生不满,带领自己的部队归顺了明朝陕西总督孙传庭。

剩下的十几万兵力,全被李自成收编了。

罗汝才的遭遇比吴广更令人唏嘘。吴广至少还有不听从陈胜指挥的表现,而罗汝才自始至终与李自成并肩作战,从未有过背叛的念头,却最终落得如此结局。事实上,罗汝才若真想对李自成不利,机会比比皆是。他完全可以将李自成彻底击败,或者至少带着自己的十万大军投靠明军,但他并没有这么做。

罗汝才并未参与任何行动,却依然与他的妾室一同遇害,可谓含恨而终。

罗汝才的最终命运在农民起义军中是司空见惯的。

张献忠曾一度与李自成联手。

两股势力因争夺战利品爆发冲突,迅速走向分裂。张献忠带领部下向长江流域进军,李自成则转向黄河流域发展。

张献忠率领军队从河南南下,进入湖广地区,随后继续向西推进,攻入了四川境内。

李自成的主要活动区域集中在河南和陕西一带。他在这几个省份之间频繁转移,展开军事行动。具体来说,李自成的军队在河南和陕西境内进行了多次战斗和战略转移,其活动范围主要集中在这两个相邻的省份。这种地域性的军事部署和战略转移成为李自成起义军的重要特征。

这两人的活动范围各自独立,既没有联手行动,也没有发生过冲突。

李自成与张献忠之间始终存在对立关系,彼此互不相让。

1644年4月,李自成在牛金星等人的协助下,于北京紫禁城正式登基,创立了大顺政权。

1644年12月4日,张献忠正式建立大西政权,自立为帝。这一天标志着他在四川地区建立起独立的统治体系,确立了自己的君主地位。张献忠通过这一举动,展现了他对地方政权的掌控能力,也为后续的军事行动奠定了政治基础。这一事件发生在明末动荡时期,反映了当时地方割据势力的崛起。

每个人都在争夺皇位,自然不可能团结一致。