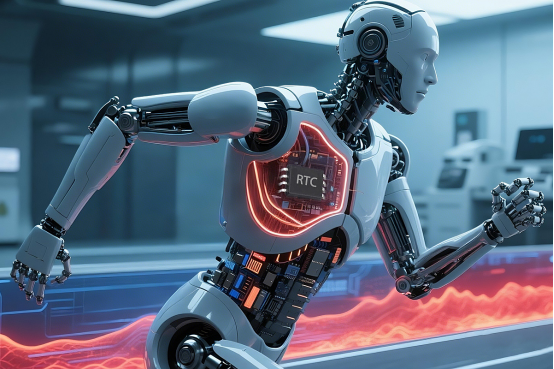

2025年4月19日全球首场人形机器人半程马拉松在北京亦庄落幕。这场赛事不仅是技术与耐力的较量,更暴露了机器人产业的隐形战场——晶振稳定性。从夺冠的“天工Ultra”到退赛的“幻幻”,一颗绿豆大小的晶振,如何成为机器人“不摔跤、不宕机”的关键?本文结合国产替代机遇与技术瓶颈突破,揭秘晶振在人形机器人中的核心作用。

一、人形机器人马拉松退赛“元凶”

1.空间智能缺位,全程遥控“跟跑”

2.灵活性的双手,技术短板毕现

3.电池续航掉链,续航成致命阻碍。

而晶振,这个人形机器人芯片上的关键元器件,看似不起眼,实则是机器人的“心脏”。在马拉松这样长时间、高强度的运动中,晶振的稳定性直接决定了机器人能否“不摔跤、不宕机”。一旦晶振出现问题,机器人就可能像失去动力的汽车一样,瞬间“趴窝”。

二、国产晶振:从“跟跑小弟”到“领跑先锋”的逆袭之路

根据《2025人形机器人产业研究报告》预测,2025年中国机器人市场规模将达到82.39亿元,到2030年更是有望突破千亿大关。而单台人形机器人就需要20 - 30颗晶振,若2030年全球出货量达到百万台,晶振年需求量将超过2亿颗。如此庞大的市场需求,为国产晶振厂商提供了广阔的发展空间。

在技术层面,国产晶振厂商也取得了显著进展。以日本EPSON SG - 3030为例,其精度为±0.5ppm,抗震能力5G,单价1.2美元。而国产的SJK新品RTC IC 8563 + 32.768KHz晶振,在中低端市场已经实现国产化替代。在高端领域,车规级MHz晶振也成功进入比亚迪等知名企业的供应链。国产晶振正以势不可挡的姿态,在全球市场中崭露头角。

三、晶振突围:破解机器人 “成长烦恼”

人形机器人在赛场上遇到的 “过热、失控、续航短” 难题,本质上都与AI技术息息相关。宝钢 “幻幻” 因关节传感器过热退赛,就是因为石墨烯散热方案忽视了晶振温控模块。如今,工程师们想出了 “抱团取暖” 的办法,让晶振与主控芯片共用散热系统,把温漂控制在 ±0.2ppm 内,彻底解决“中暑”问题。

宇树 G1 摔倒的背后,是晶振频偏导致力矩指令延迟 0.1ms,让平衡算法瞬间失效。为了避免类似悲剧,抗震晶振搭配时钟冗余备份方案应运而生,就像给机器人装上了 “双保险”。而在续航方面,低功耗晶振与能源回收算法强强联合,让机器人不再为 “电量焦虑”。

四、未来已来:晶振的“黑科技”进化

晶振正在与 AIoT 深度融合,变得越来越“聪明”。自校准晶振内置温度传感器,能够实时补偿频率偏差;SJK 推出的 RTC + 晶振一体化芯片,直接将功耗降低 40%。未来,晶振不再是孤零零的零件,而是与芯片、算法深度绑定,成为机器人 “智慧大脑” 的核心成员。

结语

从1894年汽车赛事推动内燃机革命,到2025年人形机器人马拉松暴露晶振痛点,历史总是惊人相似。在这场千亿产业竞赛中,一颗国产晶振的稳定性,或许就是中国机器人“弯道超车”的起点。