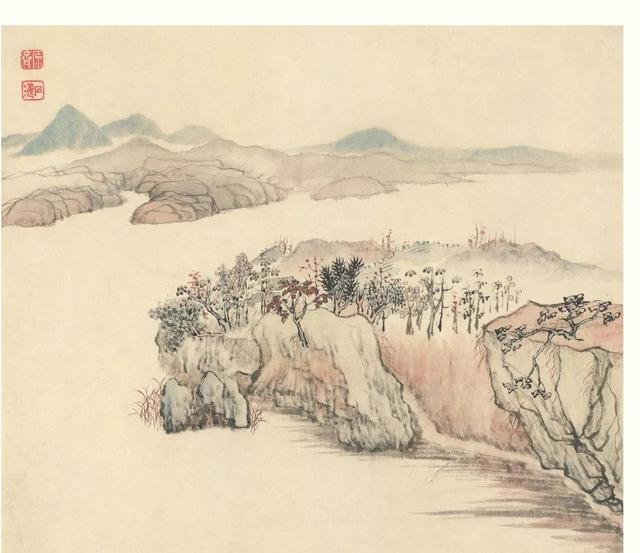

清 石涛 为禹老道兄作山水册1

1690年,扬州,石涛已从“前朝王孙”变成“苦瓜道人”。

他褪去僧袍,蓄发还俗,却始终无法与故国记忆和解。

此时,一本赠予“禹老道兄”的山水册页,成了他安放半生漂泊的容器。

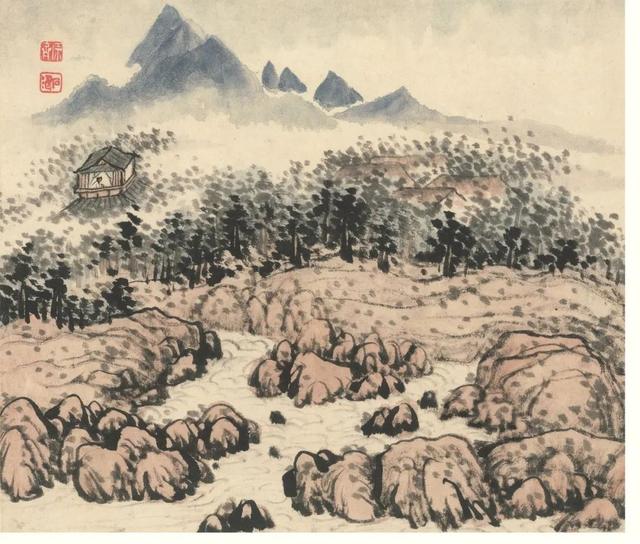

清 石涛 为禹老道兄作山水册2

画中那座摇摇欲坠的悬崖小屋,被学者戏称为“四级危房”。

扭曲的线条如巨网包裹山石,淡赭色苔点似随时崩塌的碎石。

但细看会发现:危房中的隐士正安然伏案,窗外是翻涌云海与刺破天际的孤峰。

这何尝不是石涛的自况?经历过京城献画遇冷、故地重游物是人非,他终于在笔墨中寻到一处“危险却自在”的容身之所。

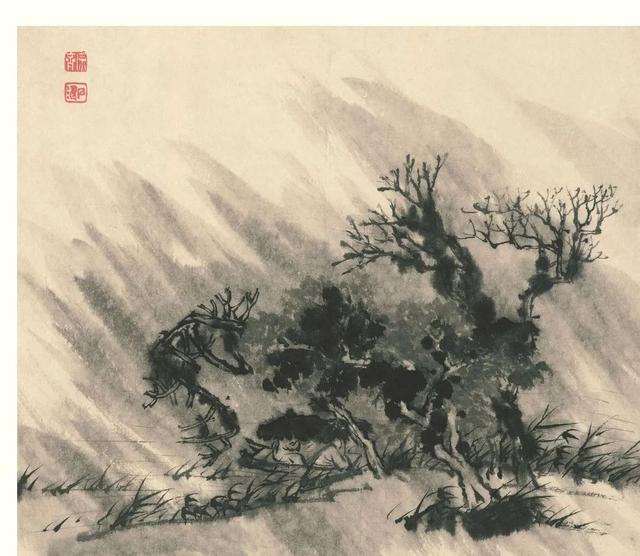

颠覆传统的三大“叛逆美学”

1. 地理重组:黄山的奇幻漂流

清 石涛 为禹老道兄作山水册3

“把虎头岩搬到鸣弦泉下,让扰龙松长在炼丹台旁”——石涛像现代电影导演般“蒙太奇”黄山实景。

这种打破地理限制的构图,源自他“搜尽奇峰打草稿”的创作观。

2. 线条暴走:失控边缘的精准

那些看似狂乱如麻的线条,实则是精心设计的“书法性暴走”。

他用篆书笔法勾勒山石轮廓,以草书气势挥洒云纹,甚至将屋瓦画得像跳动的音符。

清 石涛 为禹老道兄作山水册4

最惊人的是《山水册页之4》中,密密麻麻的苔点如暴雨倾泻,却在即将失控时骤然收笔——这恰似他的人生:纵情挥洒,却始终守着文人的克制。

3. 色彩极简:留白处的呼吸感

清 石涛 为禹老道兄作山水册7

全册仅用浅绛(淡赭石+花青)设色,大片留白却营造出“空山新雨”的意境。

在《忆金陵册》中,水墨淋漓处如泪痕未干,留白处却似叹息后的沉默。

这种“少即是多”的美学,让画面既有暴风骤雨的张力,又有疗愈人心的留白。

禅意治愈学:危房里的精神避难所

1. 悬崖上的禅修课

册页中反复出现的孤峰、危屋、独行人,暗合禅宗“立处即真”的境界。

清 石涛 为禹老道兄作山水册10

石涛将毕生感悟凝练成《山水册页之10》:画中人独坐峰顶,脚下云海翻腾如红尘万丈,手中经卷却稳如磐石。

这或许解释了为何危房始终不塌——笔墨即禅杖,画纸即蒲团。

清 石涛 为禹老道兄作山水册1

2. 竹林七贤的当代回响

考证显示,“禹老道兄”可能是画家禹之鼎,二人常以“竹林七贤”自比。

石涛在册页中埋藏了大量密码:倾斜的松树暗喻嵇康的孤傲,错位的山石比拟阮籍的醉步。

清 石涛 为禹老道兄作山水册8

当现代人困于内卷时,这种“肉身在陋室,精神游太虚”的姿态,依然透着跨时空的治愈力。

清 石涛 为禹老道兄作山水册6

在AI绘画冲击艺术界的今天,回看石涛的“是法非法即成我法”,更像一剂清醒剂:

反套路生存:他拒绝临摹古人,哪怕被讥“野狐禅”,也要从真山水中长出新骨肉。

缺陷即风格:那些看似“画坏”的狂乱线条,反而成就了辨识度。

痛苦即养分:家国之痛、身世之悲,最终都化作《为禹老道兄作山水册》里惊心动魄的美。

清 石涛 为禹老道兄作山水册9

清 石涛 为禹老道兄作山水册11

正如纽约现代艺术博物馆专家所言:“石涛的危房,比当代装置艺术更早诠释了‘不安感中的诗意’。