学习书法,临帖是必经之路。然而,临帖不是复刻古人,通过临帖最终写出个人风格是学书的最终目的,不过入帖容易出帖难,想要摆脱前人的窠臼塑造个人风格是每个学书者面临的难题。前人的很多经验值得借鉴,但是这不会是一条容易的道路。

当今很多书法家推荐《圣教序》作为学习行书的第一本帖,引来很多学书者都去学习《圣教序》,然而真正能够得《圣教序》精髓的人并不多,能够走出《圣教序》的人就更少了,走进《圣教序》需要勤奋临帖,而走出《圣教序》仅仅靠临帖就无法做到了。

张旭光的学书经历,尤其是他对《圣教序》的解构与重构,为我们提供了宝贵的启示。他的实践表明,主动创变是书法学习的关键,唯有在传统中注入个人理解,才能形成独特风格。

张旭光初学行书时,专注于《圣教序》的临摹。这本集王羲之书法精华的碑帖,法度严谨,笔意精微。他像大多数初学者一样,力求形似,反复锤炼每一笔、每一字。然而,这种亦步亦趋的学习方式,虽能打下扎实基础,却容易陷入僵化。张旭光很快意识到,若仅止步于此,终难突破前人窠臼。

转折点出现在一次参观汉代石刻的经历中。那些历经千年风雨的碑刻,线条雄浑,气象恢宏,深深震撼了他。与《圣教序》的精致典雅不同,汉代石刻展现出一种磅礴的生命力。张旭光顿悟:书法不应只是技巧的堆砌,更需精神的灌注。他立下誓言,要在行书中融入汉碑的雄强气魄。

这一目标促使他对《圣教序》进行解构。他不再满足于被动模仿,而是以批判性思维审视每一个字。先精临至形神兼备,再大胆拆解,按照自己的审美理想重新组合。比如,他将汉隶的厚重笔意融入行书,强化线条的力度;又通过调整结字疏密,增强视觉张力。这一过程,既是学习,更是创造。

解构的关键在于“破”与“立”。张旭光曾提到,他常将一个字反复书写数十遍,直至彻底掌握原帖风貌,再尝试改变其姿态。或拉长笔画,或压缩结构,甚至打破原有章法,探索新的可能性。这种实验看似冒险,实则是对传统的深度消化。唯有真正理解规则,才能驾驭规则,进而超越规则。

主动创变并非盲目求异,而是基于深厚积累的理性选择。张旭光的重构始终以《圣教序》为根基,只是融入了个人对“雄强”美学的追求。他强调,变的前提是“像”,只有先与古人对话,才能与古人辩驳。这种辩证的学习方法,避免了野狐禅的流弊,也杜绝了食古不化的僵局。

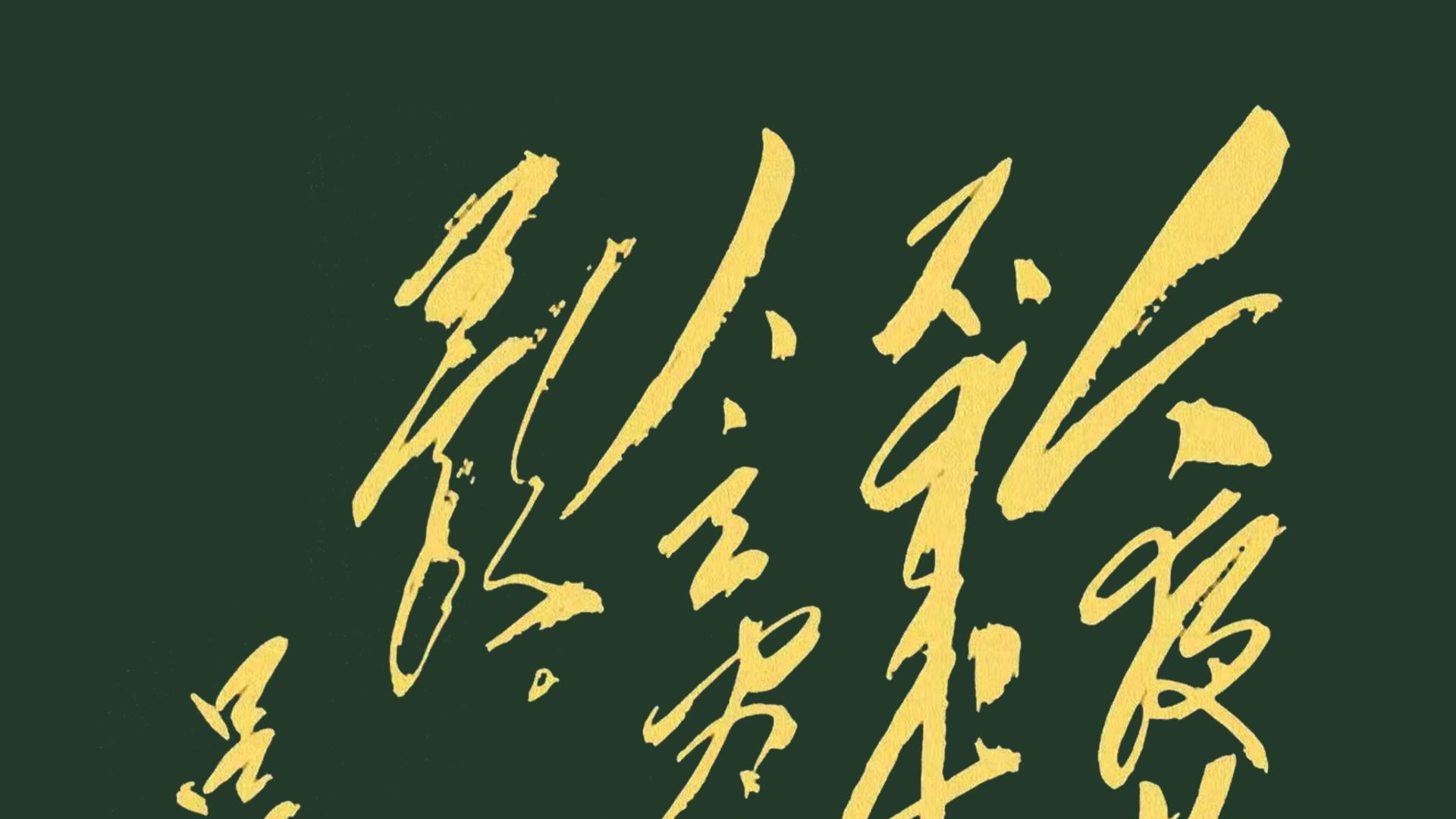

在长期实践中,张旭光逐渐形成了鲜明的个人风格。他的行书既保留了王羲之的飘逸灵动,又注入了汉碑的浑厚苍茫。这种风格并非一蹴而就,而是通过无数次解构与重构的循环实现的。他的作品告诉我们,传统的生命力在于不断被重新诠释。

张旭光的经验对当代书法学习极具启发性。许多人临帖多年,却始终困在形似的层面,缺乏突破的勇气。究其原因,是未能将临帖视为一种创造性活动。临摹不仅是复制,更是对话;不仅要用手,更要用脑、用心。唯有主动介入,才能将古人精华化为己用。

书法学习的最高境界是“出帖”,即从临摹走向创作。这一过程需要两种能力:一是深入传统的“沉潜力”,二是突破传统的“爆发力”。张旭光的成功,正在于他兼具二者。他像一位考古学家,耐心挖掘《圣教序》的奥秘;又像一位建筑师,以这些碎片构建自己的艺术世界。

当代书法教育往往强调技术训练,忽视思维培养。张旭光的方法提示我们,临帖时应带着问题意识:古人为什这样写?我可以怎样变?这种反思性学习,比机械重复更有效率。书法是艺术,而艺术的本质在于创造。没有创变意识,再熟练的技巧也只是工匠之作。

从更宏观的视角看,张旭光的实践体现了中国文化“守正创新”的精神。传统不是枷锁,而是跳板。王羲之之所以伟大,正因他在前人基础上自出新意;后世学王者众,唯有个性鲜明者留名青史。书法的历史,就是一部不断解构与重构的历史。

回到《圣教序如何出帖》这一命题,答案已清晰可见:出帖的路径在于主动创变。张旭光以《圣教序》为原点,以汉碑为参照,通过解构经典、重构自我,最终走出了自己的路。这对每一位学书者而言,既是鼓舞,也是挑战——传统永远在呼唤新的诠释者。