文|整点科普

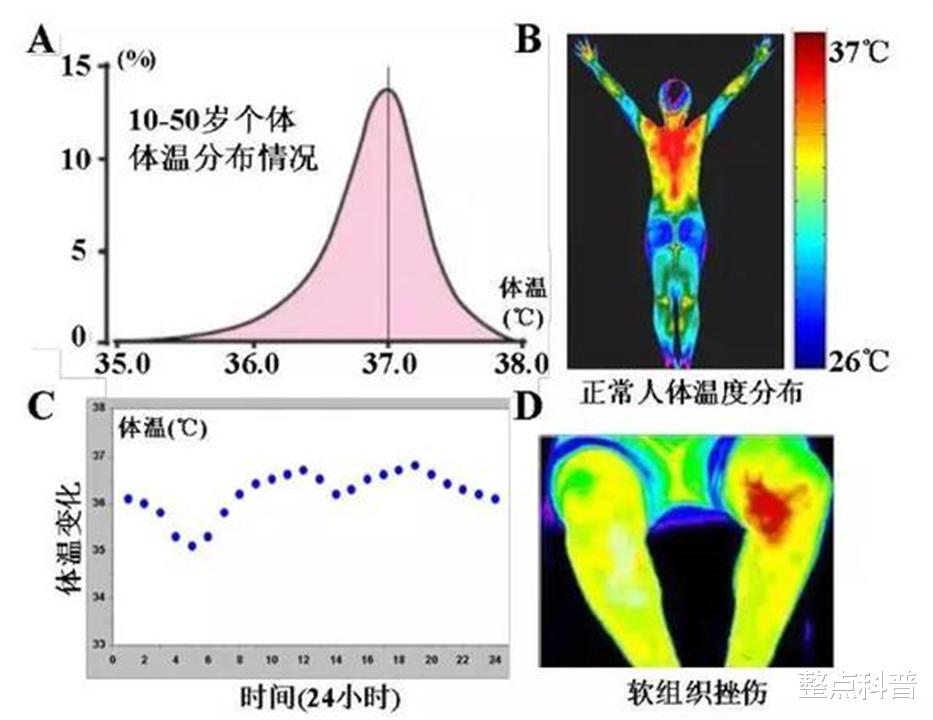

新冠疫情几年,大家都习惯了每天量体温的生活,细心的人会发现,大家的体温都普遍在37℃以下,有的人甚至低到了34℃。

科学研究发现,人类的体温平均每10年下降0.03℃,标准体温已经不再是37℃,已经变成了36.6℃。

为什么人的标准体温会被界定为37℃?人的体温不断下降意味着什么?体温究竟是高好,还是低好呢?

生物学中,科学家将动物区分为恒温动物和变温动物,比如企鹅和骆驼,不论生活在严寒或酷暑之地,它们的体温都是37℃。

德国著名的医生温德利希以25000人为采样对象,记录了这些人的腋下体温数据,取出来的中间值恰好是37℃。

于是,37℃被界定为人的标准体温,并得到大众的认可。

人属于恒温动物,在37℃时,体内的活性酶状态最佳,能够产生各种化学反应,提高人体能量的利用率,满足人体生长和活动需求。

有科学家认为,体温在37℃的时,大脑的运作状态达到最佳,在自然选择下,人类才得以生存。

当然,37℃只是一个概念数字,不同时间段人体各个不同的部位,甚至是男女的体温都存在差异。

正常状态下,人的口腔温度为36.3℃~37.2℃,直肠温度比口腔温度高0.3℃~0.5℃,夜间凌晨的体温最低,傍晚体温最高,女性的体温比男性的体温高0.3℃。

人体会对体温进行自我调节,在37℃的标准范围内,体温变化值超出0.5℃时,人就会感到不适,并且表现出相应的症状。

但是,科学家在研究中发现,人的体温以10年下降0.3℃的速度在不断下降,这是怎么回事呢?

一项发表在BMJ的论文表示,科学家以3.5万名成年人为实验对象,对他们进行了二十多万次的体温测量,发现他们的口腔温度平均值为36.6℃;

斯坦福大学医学院教授朱莉帕森内特与她的专业团队团队发表论文称,在这200年时间里,美国人的平均体温降到了36.6℃,下降了0.4℃。

美国加州大学的研究员于2002年开始对南美洲亚马逊雨林原始部落的人群进行研究,2002年时,部落人群的平均体温为37℃,但到了2008年,他们的平均体温下降到了36.5℃,而且,男性的体温相比女性下降更快。

而在日常的体温监测中,大部分人的体温普遍都在36.5℃左右,37℃的标准体温似乎已经成为了一个过去式。

那么,人体体温为什么会下降?这意味着什么?

人体体温为什么会下降?意味着什么?科学家认为,人体体温下降主要有两个原因:医疗水平的进步和环境的影响。

医疗水平进步:

炎症等疾病与体温息息相关,炎症会激发大量蛋白质,加速新陈代谢,促使温度不断升高。随着医疗水平的进步,人可以借助药物或其它方式来治愈疾病,炎症越来越少,体温自然不会升高。

科学家认为,医疗水平的进步可能是人体温度不断下降的原因之一,但在未来,人的体温或许也会再次发生变化。

科技营造合适的居住温度:

随着科技的进步,人类已经不满足于在自然环境下生存,而是利用科技的力量来营造出适宜的温度,比如夏天开空调,冬天开暖气。

在适宜的温度下,人体消耗的能量变少,体温也会随之降低。

人体体温以缓慢的速度降低,看起来是一件小事,但结果非常可怕,体温下降,免疫力有可能会降低。

科学研究表明,人体温每增高1℃,免疫力会增高5-6倍,而体温下降1℃,免疫力会下降30%。

比如说,蝙蝠的体温普遍为40℃,所以它们的免疫力是人类的数百倍,能够与上百种病毒和谐共存,真可谓百毒不侵。

人的体温和新陈代谢有很大关系,当温度上升1℃时,基础代谢能够提高13%,体温降低则意味着代谢能力弱,血液流速减缓,白细胞也会减少。

那么,这是否意味着体温越高越好?

人体体温是高了好,还是低了好?正常人都知道,体温超过37.2℃就存在发烧或炎症的可能性,虽然说体温的高低和疾病不存在必然的联系,但对免疫力始终存在影响。

当体温处于35-32℃时,身体会出现发抖、收缩肌肉的现象,通过燃烧体内储存的脂肪和磷酸肌酸等成分来补充热量。

因此,长时间处于低温状态,体内能量会急剧耗损并消失殆尽,大脑出现意识混乱或模糊不清的现象,语言功能紊乱或丧失。

当体温低于30℃时,会有生命危险。

有人会问,假如人体和蝙蝠一样,体温达到40℃以上,免疫力是不是也会最强?

当人体体温达到40℃,会出现口渴、头晕和恶心等现象,出现低血压,并迅速昏厥;而且,体内蛋白质分子出现不可逆变形、死亡的表现,严重威胁生命安全。

所以,体温过高或者过低都不好,每个人的体温虽然都不一样,但存在一个标准值进行参考,在这个范围内人的状态才能达到最佳。

对此,你怎么看呢?